最近有个说法,比上班族还累的,是中国孩子。

上班族996,孩子7-10-6。早7:00到校,晚22:00离校(高三还要推迟一个小时),纯学习时间超过12小时。每周上6天课。

不停考考考,周测、月测、单元测,入学考、期中考、期末考,小升初、中考、高考。

《2024儿童青少年抑郁治疗与康复痛点调研报告》显示:被诊断为情绪障碍的子样本中,首次休学的平均年龄是13.74岁。

难怪有句话说,中国孩子不是输在起跑线上,是累倒在起跑线上。

中国孩子,真的太累了。

证明一找,就是一大把。

(友情提示:下文过于真实,请谨慎阅读)

1

学习时长超超超长

从白天学到黑夜再到白天

到底是谁还在说,上学没有上班累?

数据显示,高中生平均每周学习59.7小时,比上班族平均每周打工时长多出近11个小时。

而中学生平均每周学习55.2小时,四舍五入比打工人多上一天班;

小学生平均每周学习46小时,快和打工人打工时长持平。

这波啊,是离开校园久了的人不懂的痛。

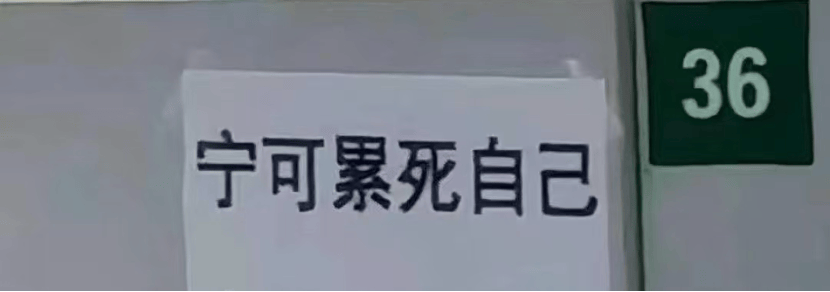

这才是真“宁可累死自己”。

打工人吐槽自己是996廉价牛马?学生党默默翻开从早六到晚十的 007课表。

成年人周末还能双休或者至少单休,而学生的周末双休像一阵风,来了又走了。

打工人上班累了:熬一熬,就能发工资了。

学生党学习累了:熬一熬,就能再熬一熬了。

日均12小时只是起步,在「学习时长」这条赛道上,永远没有天花板。

中国孩子,快累成一款永动机了。

2

睡觉睡不够

还越睡越累

谁懂小小年纪,就睡不了一个好觉的痛苦?

《2022中国青少年睡眠健康白皮书》显示,我国6-17岁学生平均睡眠时长仅6.4小时,低于世卫组织推荐的8-10小时标准。

教育部办公厅曾发布《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》,要求:

小学生每天睡眠时间应达到10小时,初中生应达到9小时,高中生应达到8小时。

而中国孩子(睡眠不足负债已超额版)顶着比熊猫还正宗的黑眼圈,用已经涣散的眼神看了看手里的作业量:

这奢侈的睡眠时长,终究是我不配了。

还有一份调查显示:

近70%中学生需30分钟以上才能入睡;

超半数青少年晨起后仍感疲惫;

为了补觉,约60%学生选择周末“狂睡”,却陷入“越睡越累”的恶性循环。

于是,累到失去所有力气和手段的中国孩子终于悟了:

所谓"青少年",就是"清早"睡不醒、"年少"睡不够啊!

3

课间10分钟

累到懒得离开座位

课间休息时间,中国孩子累到一片安静。

中国青年报社的一项调查显示,77.2%的受访家长称身边中小学“安静的课间10分钟”现象普遍,且在小学中最为突出。

课间十分钟为啥学生累到不想动?

紧紧凑凑密密麻麻的课程表,但凡一科老师“稍微”拖个堂,就能完美实现“刚下课就上课”的无缝衔接转场。

想动一动吧,接水要卡秒表冲刺,上厕所要精准预判队伍长度,还不如一头趴倒补个觉算了。

能不能补成先不管,头,是真的太重了,动,是真的一点不想动了。

打工人累了,还有力气去遛遛弯,茶水间摸摸鱼,而中国学生的累,是0格电的精疲力尽。

4

累到小小年纪

浑身是病

谁懂累出一身病的无力感啊?

根据国家卫健委发布数据,我国青少年总体近视率为52.7%;

《儿童青少年肥胖食养指南(2024年版)》指出,我国儿童青少年肥胖率快速上升,6岁至17岁儿童青少年肥胖率为7.9%;

如今,青少年近视、肥胖、脊柱侧弯,并列为危害我国中小学生健康的三大杀手。

课业压力繁重、过度近距离用眼、体育老师老是“被生病”、屁股一直连着凳子……

明明是最年轻的身体,结果造成了这样。

难怪有同学称,"我们班唯一全员达标的是——亚健康率100%。"

谁能想到,不敢看体检报告的,现在除了中老年,还有青少年啊。(发出悲鸣)

5

心累

心理问题都找上来了

中国孩子累到生病,不仅是身体的病,还有心理的病。

《2023年度中国精神心理健康》蓝皮书显示,当前我国心理健康问题呈低龄化发展趋势。

高中生抑郁检出率为40%,初中生为30%。

高中生焦虑检出率超30%,初中生约20%。

“课间的时候听到同学的笑闹声,觉得像隔着层毛玻璃”

“有时候明明上一秒还很开心,下一秒就控制不住地掉眼泪”

“好痛苦,但是又很愧疚,如果我没有出生就好了……”

而外界的不理解,更是让中国孩子累觉无助:

“什么抑郁症,不就是青春期吗?好好学习,这都是为了你好”

“不苦不累,高三无味,就是苦吃少了才有功夫想那么多”

“再坚持坚持就熬出头了,考上大学就好了,大家都是这么过来的”

中国孩子,心累,真心的。

6

累到玩不动了

回家只想瘫着

累到都不想玩了,这该是累成啥样了啊?

“我没什么想玩的,躺着就行”

“都无所谓,懒得动”

“不想出门”

“懒、宅”成为越来越多中国孩子的共同选择,甚至有的还呈现出“低欲望” “低能量”特征:

拒绝社交、逃避竞争、对未来漠不关心。

除了瘫倒、玩手机,无欲无求做啥都没劲,开发出新型摆烂美学。

朝气蓬勃的年纪,没了精气神。

累到在瘫倒中感受躺平的喘息,在网络世界中享受短暂的快乐。

用“咸鱼”形态对抗“卷又卷不动,逃又逃不了”的现状罢了。

7

累觉不爱

累到早恋都恋不动了

从前的孩子偷偷摸摸早恋,而现在的孩子——

要么不“早恋”:

“恋爱?有刷题香吗?”

“忙都忙死,哪有空谈恋爱”

“追星和游戏不比真人好?”

要么 “科学早恋”:

“一起进步,一起努力”

“前途比短暂的快乐更重要”

"对的人会站在你的未来里“

当年学生们的情书纸条、青涩暗恋、懵懂美好的情愫,如今变成了”不早恋“和”科学早恋“。

这背后,是应试教育环境对孩子情感体验的压抑。

原来,小小年纪,就感受到什么是累觉不爱。

8

累到没社交动力

无朋友

谁还在说这届孩子社交无忧?

现在的孩子,现实里沉默如“人机”。

上课不发言,下课不聊天;同学三年没说几句话,网友三天互称“宝”。11小时校园生活,对话仅限"借支笔"。

老师疑惑了,家长焦虑了,这代孩子正在失去“交朋友”的能力吗?

无它,学习已经很累了,没啥社交的动力了。

上厕所都要跑步走,哪有时间和同桌朋友聊天?

成绩划分座位区域下的氛围里,前排和后排难有什么共同语言。

“好好学习就行了”“等上了大学有的是朋友”的价值观:

又如何能让孩子们升起对于现实友谊的珍视呢?