前言

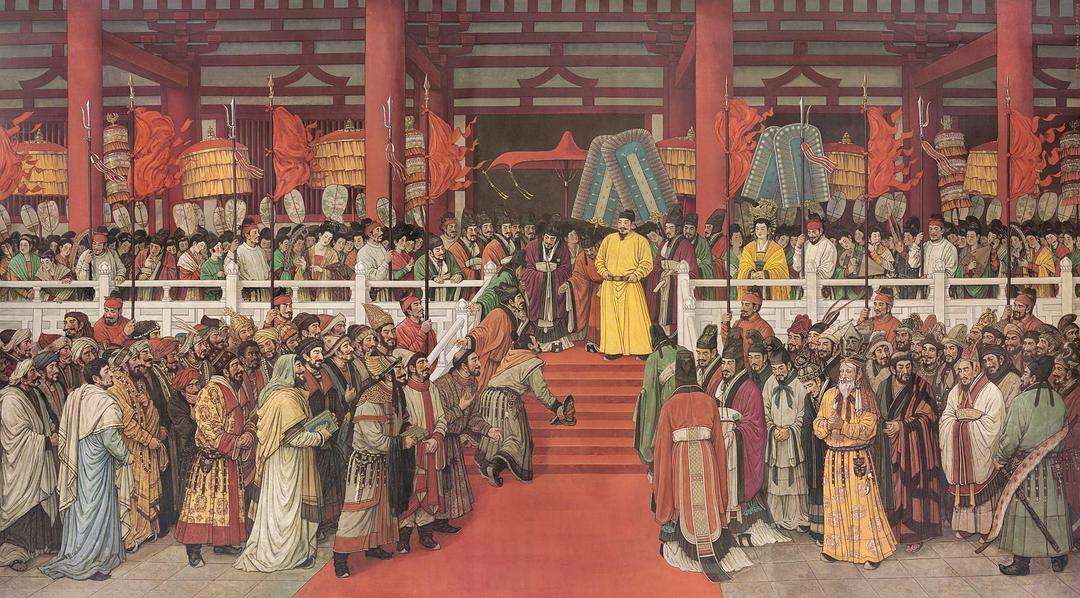

唐太宗的贞观时期,被誉为中国历史上最为辉煌的时代之一。谈到贞观之治,我们常常会想起那些众所周知的名臣,像魏征、褚遂良、马周、虞世南等人的名字无不响亮。但在这些杰出的宰相中,有两位人物常常被一起提及,他们的名字几乎成了合作无间、辅佐帝王的代名词。后人将他们的姓氏结合成了成语“房谋杜断”,用以代表历史上最具智慧与默契的政治组合。这两位不可或缺的宰相正是房玄龄与杜如晦。

那么,这两位宰相究竟是如何合作的呢?他们之间的默契到底有多好?

《资治通鉴》中曾记载,唐太宗每次和宰相们商议政事时,房玄龄总能对问题进行细致的分析,为太宗提供许多解决方案。然而,尽管房玄龄提出了种种意见,君臣间往往无法做出最终决策。这时,唐太宗通常会说:“不如等杜如晦来了再说。”过了一会儿,杜如晦到来,其他宰相便将讨论过的事情告诉他。杜如晦听了房玄龄的建议后,深表赞同,并进一步提出了支持房玄龄的观点。最后,经过一番商议,最终的决定还是由杜如晦拍板,采纳了房玄龄的提议。

这便是历史上著名的“房谋杜断”——房玄龄与杜如晦这对宰相,彼此默契、互相支持,真心为国家出力,彼此间并不争功,最终为唐太宗的贞观盛世奠定了基础。然而,杜如晦在贞观四年便早早去世,因此“房谋杜断”这一历史盛况并未持续太长时间。更多的时候,是房玄龄独自为唐太宗出谋划策,并且在太宗执政的23年里,一直担任宰相,成为唐朝历史上在位时间最长的宰相。那么,房玄龄究竟具备怎样的才华,才能成为唐代最著名的贤相之一呢?

房玄龄的崛起

房玄龄出生于公元579年,那个时候唐朝还没有建立,隋朝甚至还未出现。两年后的581年,隋文帝杨坚篡位建立隋朝,开始了隋朝的盛世局面。在隋文帝的治下,开创了开皇之治,成为历史上著名的明君。

然而,年轻的房玄龄并不完全认同隋朝的局势。年仅18岁时,房玄龄随父亲房彦谦来到了长安。房彦谦因工作调动成为泾阳县令,父子来到京城后,房玄龄结交了许多隋朝的达官显贵。尽管如此,房玄龄却在一次交谈中提到,虽然隋文帝在他看来是明君,但他认为隋朝不会长久存续。房玄龄认为,隋朝的建立是通过欺凌孤儿寡母的方式,而非靠真正的功德。隋文帝废长立次、选立杨广(即后来的隋炀帝),这一决策为未来埋下了祸根。因此,他断言,隋朝虽然表面安定,实则早已走向灭亡。

听到这些话后,房彦谦非常震惊,赶紧捂住儿子的嘴,生怕这番话惹来麻烦。然而,房彦谦从这番话中意识到,自己的儿子具有独特的眼光与思维,将来必定成就一番大业。于是,他带着房玄龄拜访了当时的礼部侍郎高孝基,高孝基是一位知人善任的人物。当他见到房玄龄后,称赞他是个将来必成大器的年轻人。

有了高孝基的认可,房玄龄的才华开始在隋朝显露,但他并未愿意为隋朝效力,始终期待着一个明主的出现。

房玄龄投奔唐朝

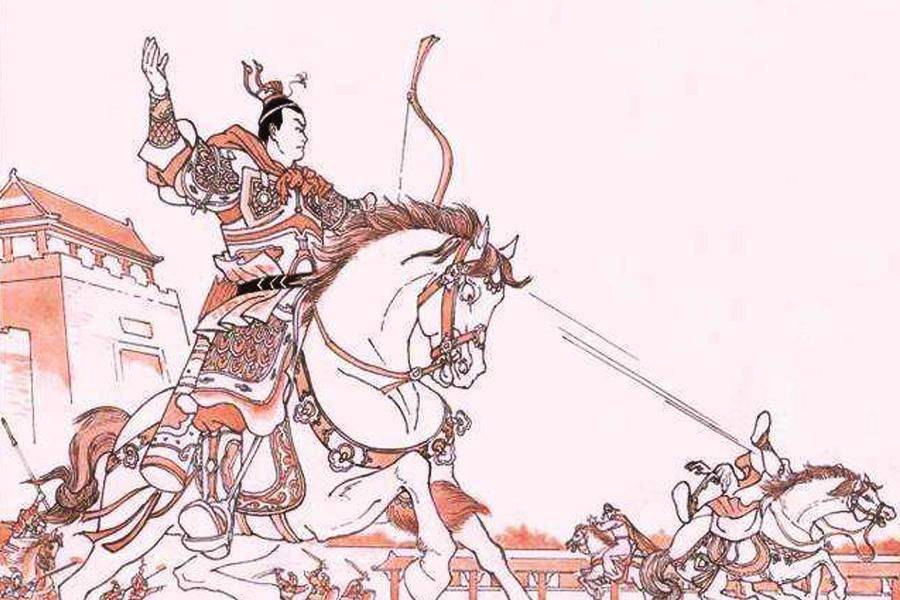

公元617年,38岁的房玄龄仍然在长安闲居,而隋朝的局势已经风雨飘摇。李渊父子起兵反隋,仅用两个月时间便将唐军推进长安城下。房玄龄看到这个局势,意识到,属于他的明主终于出现了。

房玄龄早就听闻李世民的名声,也深知李渊父子的义军具有拯救百姓、恢复明治的潜力。于是,房玄龄做出了投奔唐军的决定。在出发前,他与妻子卢氏有一段感人的对话。卢氏不仅理解丈夫的志向,甚至为他准备好了征战所需的衣物,并鼓励他去追随李渊,帮助恢复国家,表示自己会在家中照顾好一切。房玄龄深受感动,带着满腔热血,告别妻子,踏上了投奔唐朝的路途。

当房玄龄来到唐军大营时,李世民早已听闻他的大名。李世民亲自迎接房玄龄,二人一见如故。李世民立即任命房玄龄为渭北道行军记室参军,房玄龄也从此竭尽全力辅佐李世民。

房玄龄的策略与才智

房玄龄不仅擅长分析政治局势,早在唐太宗平定割据势力时,他便通过巧妙的外交手腕和人才招募,帮助李世民集结了一支强大的队伍。房玄龄的识人之明让他获得了无数有能力的谋士与将领的支持。而他与杜如晦的配合,也在许多重大决策中展现得淋漓尽致。

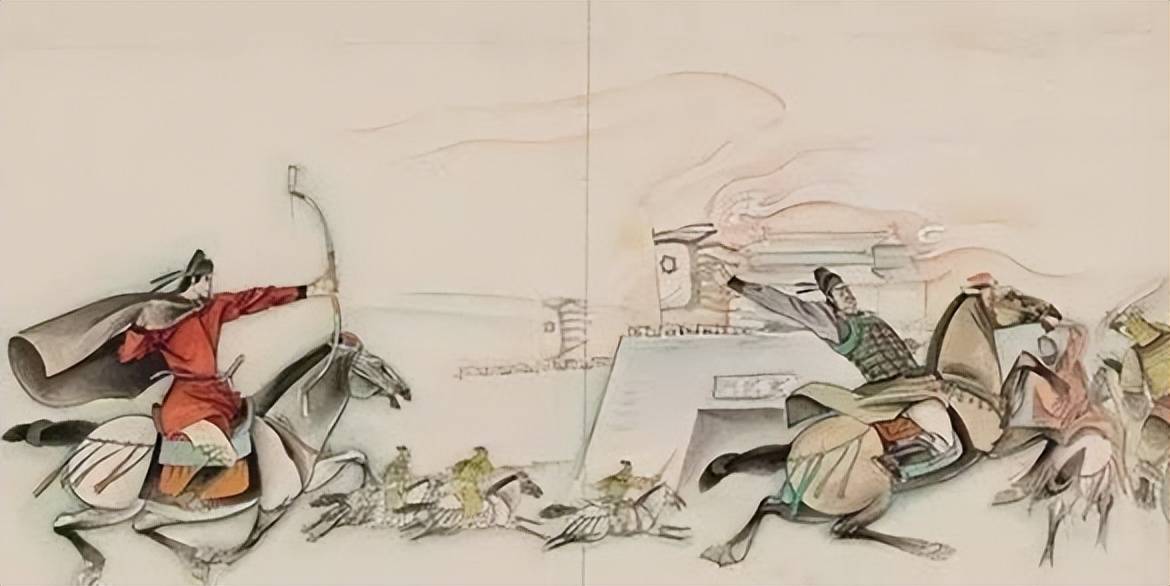

例如,李世民打败王世充后,面对王世充手下的谋士杜淹,李世民本想将其处死,但房玄龄及时出手,将杜淹成功拉拢入李世民阵营。杜淹后来确实为李世民出谋划策,甚至在关键时刻设计陷害李建成。房玄龄与杜如晦共同出谋划策,使得李世民最终能够顺利击败太子李建成的阵营,成功夺取帝位。

结语

房玄龄作为唐太宗的重要辅佐,不仅凭借其出色的政治才智为唐朝立下赫赫战功,还以忠诚、睿智的形象成为历史上的楷模。在李世民的治国过程中,房玄龄与杜如晦的配合为唐朝的盛世提供了源源不断的动力,正是他们的献策与支持,才使得贞观之治成为了中国历史上的辉煌一页。