当父母开始遗忘世界,谁来守护他们的黄昏?

走进那个院门之前,我做了三次深呼吸。

朋友在微信里说:“去看看我爸吧,他住的那家养老院……很特别。”

特别。这个词像一颗投入深潭的石子,在我心里荡开层层涟漪。我想象过无数画面:冰冷的铁床、消毒水的气味、呆滞的眼神,还有——我最不愿想象的——被束缚的手腕。

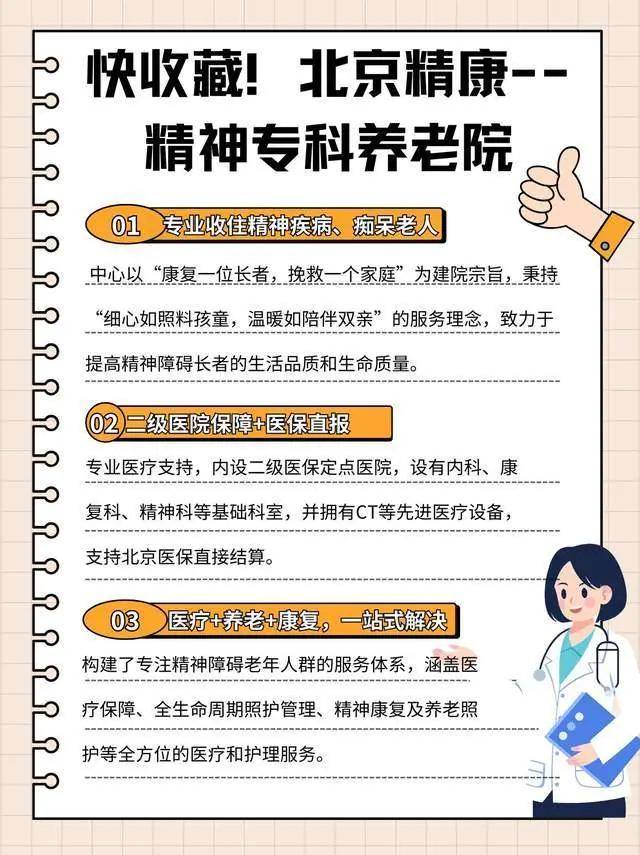

但进门之后拐弯的瞬间,我愣住了。这个建立在二级精神医院基础上叫北京精康的养老中心真的不一样。

一、桂花开在遗忘的庭院里

十月午后的阳光斜斜洒进院子,一棵老桂树开得正盛,细碎的金色花瓣落满青石板路。穿粉红色色工服的年轻女孩推着轮椅缓缓走过,弯下腰对轮椅上的老人耳语。她的马尾辫随着动作轻轻摆动,阳光在发梢跳跃。

朋友的父亲坐在紫藤架下,膝盖上摊着一本相册。我走近时,他抬起头——眼神是清亮的,像雨后初晴的天空。

“小陈老师今天教我认花呢。”他指着相册里压平的桂花,“这个,香。”

朋友后来告诉我,父亲患有阿尔茨海默症中期,已经两年没叫对他的名字了。但在这个院子里,他是“李老师”——他做了一辈子中学语文老师的身份,被完好地保存在每一个称呼里。

二、当时间失去刻度

在活动室,我看见一位奶奶在整理空行李箱。她将几件衣服叠了又拆,拆了又叠,动作认真得像在进行某种仪式。

护理员小张蹲在她身边,没有打断,没有纠正。等到奶奶终于满意地合上箱盖,小张轻声问:“要出远门呀?我帮您检查下车票好吗?”

奶奶严肃地点头:“去上海看女儿,她刚生了外孙。”

——她的女儿今年已经五十二岁,外孙正在国外读博士。

就在那个瞬间,我突然理解了什么是“进入他们的世界”。不是强行把迷路的人拉回我们的现实,而是蹲下来,看看他们眼中的风景。

三、药片盛在塑料彩色小杯里

下午三点是服药时间。我做好了准备——或许需要劝说,或许会有抗拒。

但护理员端来的是一个塑料彩色小杯,三粒药片静静躺在中央,像三颗精心摆放的珍珠。

“王教授,您的下午茶点到了。”

轮椅上的老人缓缓转过头。他的目光在杯子上停留片刻,然后伸出颤抖的手。没有质问,没有拒绝,只有一种近乎庄严的接纳。

院长后来告诉我:“我们不是在‘喂药’,而是在延续一种生活仪式。尊严,有时候比药效更重要。”

四、深夜的微光与晨露

征得同意后,我留宿了一晚。

深夜十一点,护士小杨开始巡房。她的手电筒永远先照向天花板,让柔和的光晕缓缓落下,不会惊扰任何浅睡的梦境。

在3号房门口,她静静站了五分钟。透过门缝,我看见她在本子上记录:“孙阿姨今晚呼吸平稳,抱着女儿送的布娃娃入睡。”

在7号房,她轻轻推门进去。患有精神分裂症的赵爷爷又失眠了,正对着墙壁低语。小杨没有开灯,只是坐在床边的椅子上,直到他的呢喃渐渐变成均匀的呼吸。

凌晨五点,天还未亮。早班的护理员已经到岗,正在温水里浸泡毛巾。“李奶奶喜欢用温热毛巾敷脸,说像小时候妈妈给她洗脸。”她笑着解释,手中的动作温柔得像对待婴儿。

五、那些被接住的坠落

家属接待室里,我遇见了刘女士。她母亲患有被害妄想,总认为有人下毒,已经三年没好好吃过一顿饭。

“送来那天,我哭了一路。”刘女士说,“我觉得自己像个叛徒。”

一个月后的探视日,她看见母亲坐在餐桌前,自己拿起勺子,安静地吃完了一碗粥。护理员站在三米外的地方,没有帮忙,只是微笑着注视。

“那一刻我突然明白,”刘女士的眼泪滚落下来,“我不是抛弃了她,而是终于为她找到了安全着陆的地方。”

六、如果这是我们共同的明天

离开时,暮色将天空染成淡淡的藕荷色。院子里陆续亮起暖黄色的地灯,一盏,又一盏,像星星跌落人间。

我忽然想起一组数据:我国患有认知障碍的老年人已超1500万。也就是说,此刻正在阅读这篇文章的你和我——我们的父母,我们自己——都有可能在某一天,需要这样一个地方。

但数字是冰冷的,而生命需要温度。

精康的墙上刻着一行字,我在暮光里驻足良久:

“我们无法阻止落日,但可以温柔地陪它沉入地平线。”

七、不是结束,而是另一种陪伴

回程的车上,朋友发来微信:“谢谢你去看我爸。他现在常说,院子里桂花真香。”

我望向窗外飞速倒退的街灯,忽然想起小时候。父亲教我认字,第一个词是“家”,第二个词是“爱”。那时以为这两个词永远简单明了。

如今才懂得,当记忆开始模糊字迹,当时间搅乱笔画顺序,爱可能需要换一种写法——不是紧紧抓住,而是学会托举;不是执着于记得,而是安心于被记得。

也许真正的孝顺,不是把父母留在我们熟悉的世界里,而是当年华让他们不得不迁徙时,我们能为他们找到一片温暖的栖息地。

那里没有“病人”,只有需要特别关爱的长者;没有“病房”,只有守护尊严的房间;没有“治疗”,只有生命最后的、温柔的陪伴。

如果我们注定都要走向那片渐暗的黄昏,愿每一缕余光,都能被温柔以待。