在阅读《史记》时,我有一个深刻的感受:一旦涉及陈豨的史料,情况就变得非常混乱。韩信的被杀与陈豨的反叛直接相关,彭越之死也与陈豨有关,卢绾的叛乱同样和陈豨脱不了干系,同时,这段时期还发生了著名的易储风波。尽管这些事件牵涉到西汉初期极其广泛且持续了相当长的时间,但关于陈豨本人的记载却异常稀少,这一点让人不禁感到疑惑。以下是我根据史料推测的一些结论,仅供参考。

陈豨史料稀少的原因

陈豨的史料记载非常少,司马迁在《史记·陈豨传》中提到:“陈豨者,宛朐人也。不知始所以得从。”这意味着陈豨的来历几乎是一个谜,甚至连他是如何进入历史舞台的都没有明确记载。

尽管史料稀缺,陈豨在秦末汉初并非无足轻重的人物。他曾两次被封侯,尤其是在刘邦初入关中时,陈豨便已经被封为侯,这发生在许多汉朝功臣之前,足以证明他在秦末的战争中发挥了重要作用。然而,尽管有这样的封号和地位,关于他的战功却几乎没有详细记载。

在阅读了“菜九段001”所写的《清理陈豨乱象》一文后,我恍然大悟,认为其中的分析颇有道理。史料之所以对陈豨的记载少之又少,主要是因为他并非刘邦的直接部下,而是刘邦“盟军”吕泽的下属。由于后来的“诸吕之乱”,吕泽和陈豨等吕氏集团的成员的相关记载几乎被抹去,这就使得他们的历史地位变得模糊不清。

在秦末的战争中,刘邦与吕泽是合作伙伴,尽管两支军队协同作战,但人员和军队运作较为独立。吕泽的军队功劳非常显著,因此,有些地方的胜利并非完全归功于刘邦的军队,而是吕泽的部队。然而,由于与吕氏集团相关的人物记录被削减,导致这些胜利变得模糊不清,历史上只留下了胜利的结果,而没有记载立功的将领。

陈豨叛乱的原因

关于陈豨为何叛乱,史料中有三个主要原因。一是根据韩信和陈豨的对话,认为陈豨受到了韩信的蛊惑;二是韩王信的部下曼丘臣和王黄的诱导;三是赵相国周昌的举报,指控陈豨有不法行为。刘邦派人调查后,确实发现了陈豨门下涉及了不少违法之事,最终触发了陈豨的反叛。

在分析这段历史时,我们可以梳理出一些重大事件。公元前199年,汉八年,刘邦在平定韩王信叛乱的过程中,吕氏集团的领导人吕泽战死。紧接着,汉廷内部爆发了“易储风波”,刘邦曾一度考虑废除太子刘盈,改立戚夫人所生的刘如意。然而,吕后的力量在朝廷中依然强大,通过拉拢丰沛集团的萧何、樊哙等人,以及中立派的张良,迅速形成了一股强大的政治力量,最终导致刘邦的易储计划搁浅。

与此同时,赵相国周昌回京时,向刘邦提出,陈豨手下宾客众多,并且独自掌兵多年,担心会引发变故。刘邦遂派人调查,结果发现陈豨涉及了许多非法行为。尤其在汉十年(公元前197年)七月,刘邦父亲刘太公去世时,刘邦召陈豨进京,但陈豨以病重为由拒绝,短短两个月后,他便选择了叛乱。

从这些事件来看,陈豨叛乱的根本原因,很可能是吕氏集团和刘氏集团之间的决裂。吕泽死后,吕氏集团的力量依然强大,刘邦为了削弱这一势力,开始打压吕氏集团。而陈豨作为吕氏集团的重要人物,自然成为了打击的对象。在面对生命危险的情况下,陈豨最终选择了反叛。

陈豨叛乱的影响

陈豨的叛乱对西汉初期的历史产生了深远的影响,具体表现在以下几个方面:

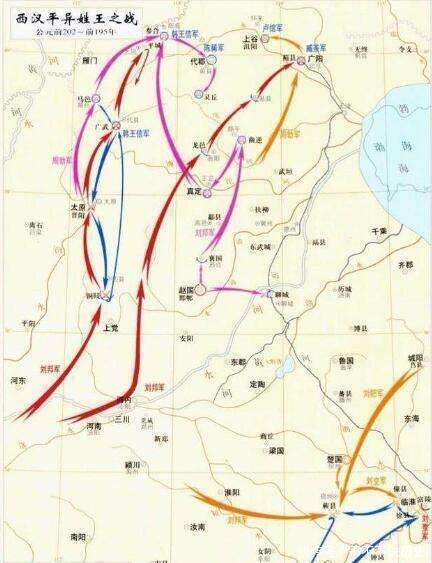

1. 时间跨度长:陈豨的叛乱从公元前197年九月爆发,一直持续到公元前195年冬季被平定,长达三年之久,仅次于韩王信叛乱(后者平定历时五年)。

2. 波及范围广:叛乱的战火从西部的云中郡蔓延到东部的聊城,几乎波及了整个北方地区,涉及的地区包括云中、雁门、太原、上党、代、上谷、恒山、钜鹿、邯郸、东郡和河间等多个郡。

3. 牵连人物多:叛乱牵扯了大量人物,包括韩王信、楚王韩信(当时已被降为淮阴侯)、梁王彭越、燕王卢绾等多位异姓王。陈豨的叛乱与他们的命运紧密相连,甚至导致了彭越被杀,而英布的叛乱又与彭越之死紧密相关。

陈豨叛乱失败的原因

相对于其他复杂的问题,陈豨叛乱失败的原因较为简单。首先,尽管陈豨的叛军势力一度较大,但在刘邦亲自出征平定之后,陈豨的根基——赵地和代地被迅速稳定。叛乱虽然范围广,但陈豨的军队逐渐失去了稳定的控制区域,性质转为流寇。因此,虽然陈豨的反抗持续了三年,但实际上他始终未能形成持续的威胁。

在公元前196年冬,刘邦的大军在曲逆城下击败了陈豨的主力,并斩杀了其重要将领侯敞和王黄。随后,汉军在聊城战役中又大败陈豨的部队,斩首一万多人。最终,在东垣战役中,刘邦亲自指挥击败了陈豨的主力,彻底消灭了叛军的核心力量。战后,刘邦返回长安,将剩余的清理工作交给了其他将领。

由于陈豨的军队主要以游击战为主,战斗比较零散,且在战术上灵活,导致了这场叛乱拖延了三年。此外,朝廷的注意力也被韩信、彭越和黥布等叛乱分子的事件分散。

最终,陈豨的叛乱在公元前195年冬被平定,结束了这段长时间的动乱。