有时候,不是孩子太脆弱,而是我们太着急了。

一句“别闹了”能让孩子立马闭嘴,但一句“是不是不开心了”会让孩子敞开心扉。

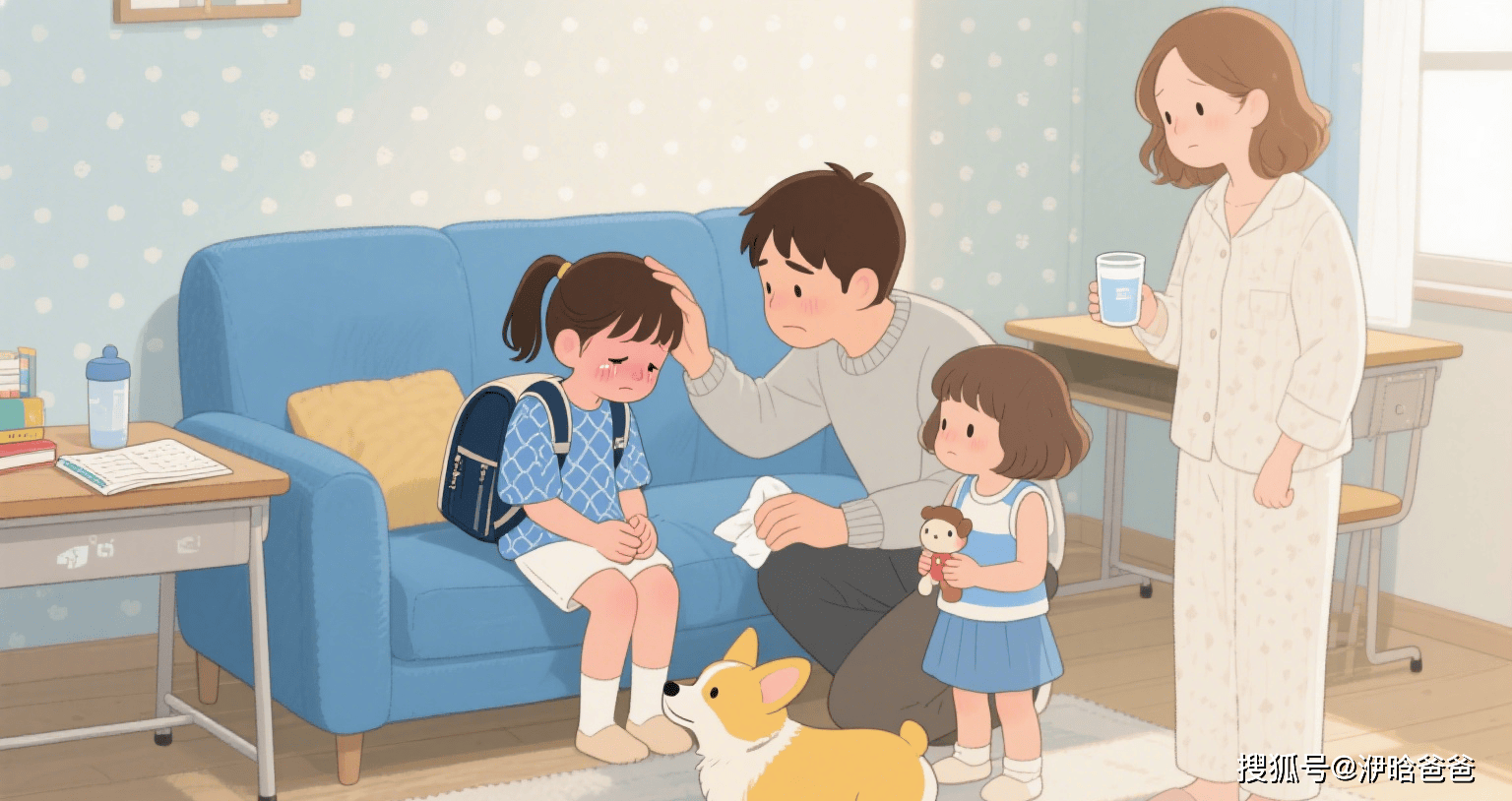

放学回家,姐姐一脸不高兴,书包往沙发上一丢,嘟着嘴不说话。

妈妈随口问了一句“又怎么啦?”

我走过去,轻声问她:“是不是今天在学校遇到什么不开心的事了?”

她的眼圈一下就红了,小声跟我说:“老师没叫我回答问题……”

我蹲下,摸摸她的头,说:“那你是不是觉得有点委屈,明明举手了却没被看到?”

她点点头,靠过来抱住了我。

其实孩子有时候需要的,并不是立刻的解决方案,而是一份被理解的感觉。

这,就是情绪价值的力量。

我们真的了解孩子的需求吗

我见过太多类似的场景。

孩子摔倒了在那哭,大人第一反应往往是说“哭什么,快起来”;

孩子东西被抢了,我们会说“要学会分享”;

孩子遇到挫折,我们急着安慰:“没关系,下次再努力。”

但这些看似没有攻击性的话,往往无意间就否定了孩子的情绪。

他们要的其实不是马上被我们安慰,也不需要我们马上告诉他们该怎么做,他们只是想被看见,“我难过的时候,你能不能先理解我?”

我曾经也做过那个不懂孩子的爸爸。

我记得有一次,姐姐有一次单元测试没拿到A+,回家后一直低着头。我说:“这有什么,下一次认真点就行了。”

现在想想当时真的有点...心疼姐姐。

有时候孩子的情绪并不是矫情,她只是在表达希望被理解而已。

就从那次以后,我变得先接纳情绪,再慢慢引导思考。

让孩子先表达自己的情绪

我记得有个心理学家提出过一个建立孩子稳定情绪的观点:

能共情、能回应的父母,能帮助孩子建立更稳定的情绪系统。

我非常认同这个观点!

拿我和两个女儿的相处经历举个例子:

当小妹因为姐姐抢玩具而大哭时,我一般不会直接说“你俩别吵了”,我会先问:“你是不是觉得姐姐没尊重你?” 再转向问姐姐:“你是不是觉得小妹总是要你的玩具?”

当两个孩子都能表达出自己的情绪时,问题往往已经解决了一半。

情绪被看见了,孩子自然就能平复下来。

我发现,孩子越被理解,她的心就越柔软,越能理解别人。

理解孩子的情绪不难,关键在于我们能不能有方法、有耐心地去做。

情绪价值的四个关键

这几年,我慢慢总结出一些亲子沟通的小经验:

第一,帮孩子命名情绪。

当孩子说不出“我难过”“我委屈”的时候,咱们可以帮他找到词。“你是不是有点失望?”、“你是不是生气了?”,当情绪被命名,它的力量就开始减弱。

第二,接纳情绪,但不纵容行为。

比如,小妹生气摔玩具,我会先说:“你现在是生气了,对吧?我理解。”然后再补一句:“但玩具是无辜的,生气可以说出来,不要摔。”

第三,等孩子平静后,再一起找办法。

当她情绪过去,我们可以借机问孩子:“下次再生气,你觉得可以怎么做?” 这样的引导,比任何训斥都更有效。

第四,以身作则。

我也会在她们面前坦诚自己的情绪。“爸爸今天工作有点累,想安静一会。”,孩子看到你也有情绪、也会调节,她就会慢慢学会情绪管理。

写到最后

我越来越相信,父母能给予孩子最珍贵的东西,不是道理,也不是安排,而是理解与接纳。

一个被理解的孩子,心是柔软的;

一个被接纳的孩子,心是有力量的。

当孩子明白了无论我哭、我闹、我难过,爸爸妈妈都不会嫌弃我,他就真正学会了与情绪和平相处,也更敢去面对生活里的风浪。

当咱们学会温柔地看待孩子的情绪,家,也就成了他们最安全的港湾。