当我们在超市里面对琳琅满目的预包装食品时,如何才能快速挑出相对健康的那一个呢?答案就藏在食品包装上的“营养标签”里。

食品营养标签是向消费者提供食品营养信息和特性的说明,也是消费者直观了解食品营养组分、特征的有效方式。学会解读它,就等于掌握了一把开启健康饮食的金钥匙,能帮助您科学选择食品。

第一步:

找到核心——“1+4”强制标示

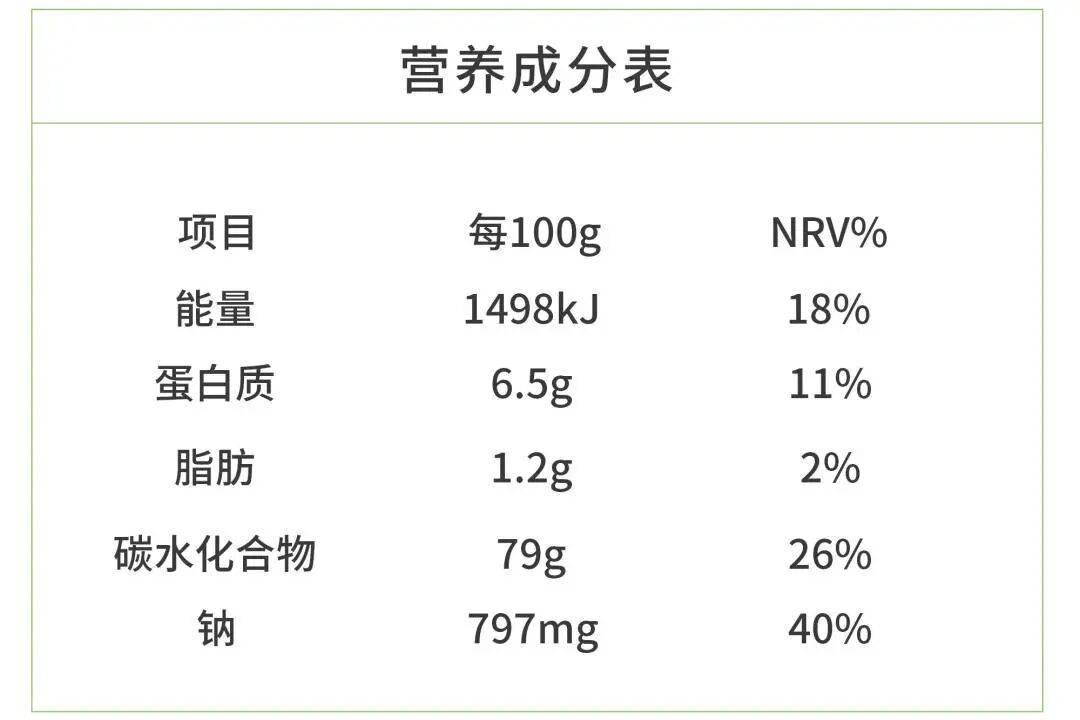

在中国,绝大部分预包装食品的背面或侧面都会有一个名为“营养成分表”的表格。您首先需要关注的是国家强制要求标示的“1+4”核心内容,其中“1”代表能量,“4”代表4项核心营养素:蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠。

当前,大部分营养成分表是按照现行标准强制标示内容为“1+4”,将于2027年3月16日实施的新标准新增强制标示饱和脂肪(或饱和脂肪酸)和糖,变成“1+6”。

营养成分表通常有三列,分别是项目、每100克(或每100毫升)含量以及营养素参考值百分比(NRV%)。

第二步:

读懂关键数据,避开“健康陷阱”

01

看“单位”,识份量

一定要看清含量是基于“每100克/毫升”还是“每份”。有些高热量零食,或者每个包装本来就比较少,或者故意将“每份”定得很小(如30克),让数字看起来不那么吓人。因此,当比较不同产品时,一定要用同样的份量来比较,这样判断才有可比性。

02

抓“三减”,脂肪、钠、糖是重点

健康膳食推荐的减盐、减油、减糖,即“三减”,也能从营养标签中获得提示。

脂肪:重点关注“反式脂肪”。反式脂肪酸摄入过多会增加心血管疾病风险,建议每日摄入量不超过2克。

钠:钠是食盐的主要成分。长期高盐饮食会引起血压升高,成人每日食盐摄入量不宜超过5克。

糖:按照新标准的要求,在碳水化合物项下,会标明“糖”。这里的糖包括天然糖和添加糖,是食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖之和。长期高糖摄入会增加龋齿和肥胖的风险,建议每日添加糖的摄入量最好控制在25克以下。

03

巧用“NRV%”,量化一整天

NRV%是指每单位食品中,某种营养素的含量占一个健康成年人每日推荐摄入量的百分比。

怎么用?例如,每100克某饼干的脂肪NRV%是35%,意味着吃100克这种饼干,你就用掉了全天脂肪推荐量的35%。如果你再吃其他含脂肪的食物,就很容易超标。

选择商品时的技巧来了:对于需要限制的脂肪、钠、糖,选择NRV%较低的产品;对于希望增加或保持摄入量的蛋白质、膳食纤维,则选择NRV%较高的产品。

第三步:

洞察配料表,看清食物本质

配料表是另一个重要信息来源,它按含量高低依次列出所有成分。

搞清排序规则:

排在第一位的,就是制作该产品时使用量最多的原材料。如果一款“全麦面包”,全麦粉排在小麦粉、白砂糖之后,那它就不是真正的优质全谷物食品。

白砂糖、果葡糖浆等都是添加糖;钠不仅来自食盐,还可能来自其他调味品,如味精(谷氨酸钠)等。

看懂添加剂:

虽然合法使用的添加剂是安全的,但通常配料表越短、你看得懂的天然成分越多,食品的加工程度就越低。

下次购物时,不妨多花几秒钟,实践一下这些小技巧。

买酸奶:

对比两款产品,选择蛋白质NRV%更高、碳水化合物NRV%更低的那一款。

买面包:

选择全麦粉排在配料表首位,且营养成分表中钠含量更低的产品。

买零食:

尽量避开反式脂肪酸含量高的产品。

小小的营养标签,是我们在食品市场中进行自助选择的强大工具。养成看标签的习惯,不是斤斤计较,而是对自己和家人健康的一份主动管理和深切关怀。从今天起,让我们做一个明智的“解码者”,用知识做出更优的选择,做自己健康的第一责任人!

参考文献

供稿:市疾控中心慢病所

编辑:Suki