心理健康科普

精神障碍的信号与应对

Mental Health

今天,合卫小编

请来了合肥市第四人民医院早期干预科主任医师张玉,为我们揭开精神障碍的神秘面纱,教大家守护心灵健康。

常见“心病”类型:不止抑郁症一种

就像身体会患感冒、胃病一样,人的心理也会出现不同类型的“病症”,常见的主要有以下几类:

心境障碍——情感的“调节器”失灵。比如抑郁症,它远非“不开心”那么简单,患者会像被抽走所有力气,对曾经热爱的事物提不起兴趣,甚至反复出现“活着没意思”的想法,持续两周以上就要高度警惕;双相情感障碍则让患者情绪如坐过山车,躁狂期可能连续几天不睡觉还精力充沛,花钱大手大脚,觉得“自己无所不能”;抑郁期又突然跌入谷底,不想说话、不想动,两种状态反复切换。

焦虑障碍——失控的“警报器”。广泛性焦虑症患者总被无休无止的担忧缠绕,比如担心家人出事、工作出错,明知没必要却无法控制;惊恐障碍发作突然,患者可能在逛街、上班时,突然感到剧烈恐惧,伴有窒息感、眩晕感,但身体检查却无异常;强迫症患者则被反复的念头和行为束缚,比如反复洗手、反复检查门锁,不做就心慌。以上症状1月内出现数次,或者连续数月。

精神病性障碍——与现实“断联”。如精神分裂症患者会出现幻觉(如听到不存在的声音、看到不存在的事物)、妄想(如坚信有人要伤害自己),思维混乱、说话颠三倒四,行为也可能变得怪异。

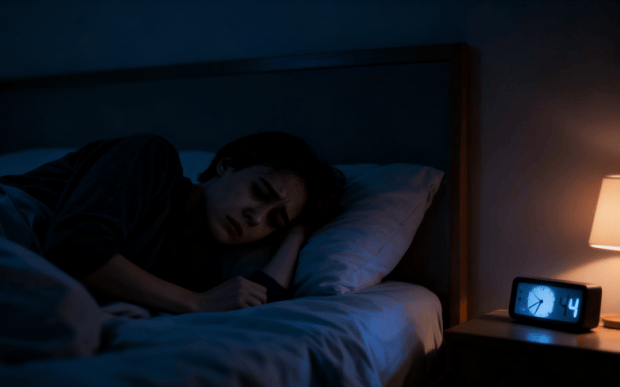

此外,还有因饮酒、吸毒导致的精神活性物质使用障碍;儿童常见的注意缺陷与多动障碍(ADHD)、孤独症等神经发育障碍;以及睡眠障碍、进食障碍、人格障碍等,这些都属于需要关注的“心病”。

警惕早期信号:“心”在悄悄求救

这些变化是“心”发出的求救信号,主要集中在5个方面:

NO.1情绪异常。原本开朗的人,突然持续情绪低落、唉声叹气;或变得极易烦躁,一点小事就发火;或过度紧张、焦虑,情绪起伏剧烈,甚至出现情感麻木,对一切都无动于衷。

NO.2思维混乱。注意力突然不集中,工作时频繁走神,学习记不住内容;或变得多疑,总觉得别人在议论、针对自己,甚至怀疑有人要伤害自己;想法杂乱无章,说话没有逻辑,还可能出现奇怪信念,比如认为自己有特殊能力。

NO.3行为偏离。以前喜欢社交,现在却总躲在家里不愿见人;生活变得懒散,房间杂乱、不愿打理个人卫生;工作或学习成绩大幅下滑,曾经能轻松完成的任务,如今难以胜任;甚至出现怪异行为,如反复做某个动作,或变得有攻击性,易与人发生冲突。

NO.4身体不适。睡眠“黑白颠倒”(凌晨3点还不睡,早上12点起不来)、食欲“过山车”(一天吃5顿还饿,或连续几天吃不下饭)、身体“莫名疼痛”(头痛、胃痛查遍医院都找不到原因)、精力“被掏空”(走几步路就喘,连穿衣都觉得累)。

NO.5感官错觉。这是最需重视的信号,患者可能听到不存在的声音、看到不存在的事物、闻到不存在的味道。一旦出现这种情况,务必及时关注。

需要特别注意的是,判断这些信号是否需要重视,关键看两点:

1.“持续”和“变化” 是关键:症状至少持续2周以上(比如偶尔情绪低落不算,持续两周就要注意),并且和本人以前的状态有明显不同(比如以前爱干净,现在突然不讲卫生)。

2.“痛苦”和“损害” 是标准:当事人自己觉得“难受、煎熬”(比如“我每天都想哭”),或者工作、学习、社交明显受影响(比如无法上班、退学、拒绝见人)。

科学应对:发现信号后这样做

若发现自己或身边人出现上述信号,不必慌张,做好以下几步至关重要。

多关爱倾听,少指责评判。很多患者会感到自卑、恐惧,担心被贴上“不正常”的标签。此时,不要说“你别想太多”“你就是矫情”,而是创造安全的沟通环境,比如真诚地说“我看到你最近不太开心,愿意和我聊聊吗?”让对方知道自己不是孤单一人,也不会被嫌弃。

鼓励专业求助,打破认知误区。不少人觉得“看精神科很丢人”“去了就是疯子”,这是极大的误解。看精神科和看感冒、胃病一样正常,都是身体或心理出了问题,需要专业帮助,这也是对自己或家人负责的表现。

做好陪伴与自我接纳。如果你是家属,不要逼迫患者“快点好起来”,也不要抱怨“你怎么这么没用”,而是多陪伴,比如一起散步、看电影,在患者愿意时鼓励其就医;如果是自己遇到问题,不要硬扛,要接纳自己的状态——“我现在不舒服,需要帮助,这很正常”,然后勇敢迈出第一步,比如跟家人说“我想去看心理医生”,或主动到专业的医疗机构寻求帮助。

最后,张玉主任提醒大家,精神障碍并非洪水猛兽,早发现、早干预才是最需要做的。我们不要被“迷雾”吓住,也不要对身边的人冷漠,多一份理解,多一份行动,就能帮自己或他人跨过“心”的难关,重新拥抱生活的阳光。

专家介绍

张玉,合肥市第四人民医院早期干预科副主任,精神科主任医师,中国心理学会注册心理师,中级心理治疗师,合肥市第六批名医工作室(张玉睡眠与心理健康名医工作室)领衔人。世界中医药学会联合会睡眠医学专业委员会理事,合肥市心理健康知识科普专家,安徽省健康素养巡讲专家,安徽省睡眠研究会理事,安徽省睡眠研究会睡眠医学技术专业委员会副主任委员,安徽省睡眠研究会睡眠障碍专业委员会常务委员,安徽省医学会精神医学分会睡眠障碍学组委员,安徽省戒毒康复研究会成瘾与睡眠专业委员会委员。主持省、市科研项目2项,发表论文十余篇,获安徽省科技进步奖三等奖1项。

心理援助热线:12356