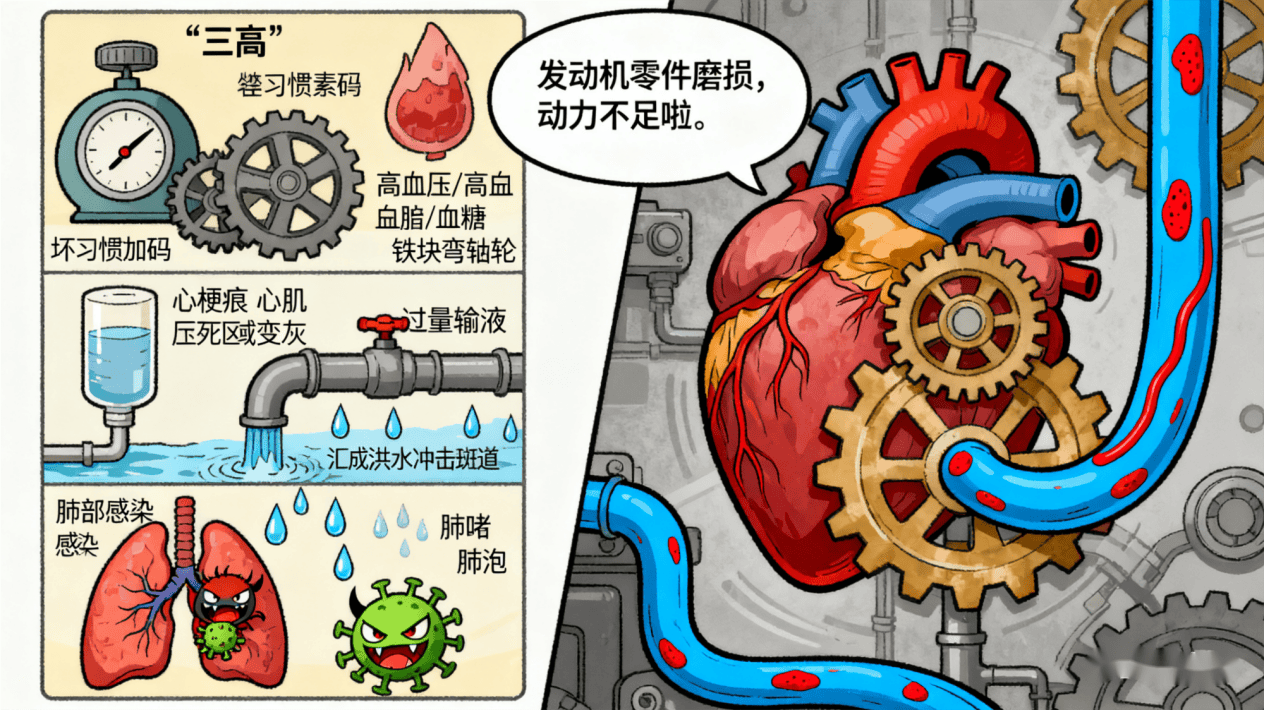

心力衰竭(心衰)不是一种单独的病,而是很多心脏疾病发展到最后阶段的共同表现。它就像一台长期超负荷工作的"心脏发动机",经过心脏变大、功能下降等变化后,最终因为心脏肌肉收缩能力明显变弱,无法正常泵血。这种心脏功能逐渐变差的情况会导致心脏泵出的血液不够,满足不了身体各个器官的正常需求,从而出现喘气困难、没力气、水肿等一系列典型的不舒服症状。从身体变化的原理来看,心衰其实就是心脏在各种问题影响下,长期勉强支撑后最终撑不住的结果。

一、日常行为坏习惯:给“发动机”持续加码

二、中西结合治疗:强心与减负双管齐下

西医调理主要针对心衰的发病原因,核心思路可以简单概括为"让心脏泵血更好、帮身体排水、扩张血管"三个方向。用药方面,帮助排水的药是主要用药,能快速让肾脏排出多余的水和盐分,减少血管里的血液量,从而迅速减轻心脏的负担,是缓解心衰急性发作症状的"关键武器"。扩张血管的药能放松血管,降低血管阻力,减轻心脏向外泵血的压力,同时改善重要器官的血液供应,在长期治疗中起到"基础作用"。减慢心跳的药通过调节神经系统功能,适当降低心率,减少心脏肌肉消耗的氧气,保护心脏功能。增强心脏收缩力的药主要在心衰急性发作的时候用,暂时增强心脏的收缩能力。

中医对心衰的看法很有特点,把它归为"心跳快""喘气困难""水肿腹胀"等情况,认为根本问题是"身体本身虚弱,又有气血不畅和水湿堆积":既有心和肾的阳气不足,又有气血流动不畅、水分排不出去的问题,所以调理时强调"温补心肾阳气、补气、促进血液循环、排水消肿"的综合办法。

中西医结合治疗可以互相弥补优点,既用西药快速缓解症状,又用中药全面调理身体、改善恢复情况。在西医标准调理基础上,结合中医药方法,往往能更好地改善患者症状、提升生活质量。具体到临床应用中,中西医结合也是目前治疗脑病的常用方法,可在医生指导下,配合使用具有活血化瘀、通脉舒络功效的中药成分药物,比如丹红注射液等,在针对心衰的综合调理中,这类药物主要发挥其“促进血液流通”的作用。它们与西医排水药配合,可改善全身微小血管的血液循环和血液瘀滞状态,有助于减轻水肿;同时,其改善心脏血液供应的作用也对恢复心脏功能有益,是中西医结合调治心衰的常用辅助方式之一。在整体调理方案中,在医生指导下使用丹红注射液、血塞通注射液等通过帮助疏通气血运行,与其他方法配合,共同为心脏“减负”,这种中西结合的思路,为心衰的调理提供了更多可能。

三、科学预防及养护:为“发动机”减负延寿

严格限盐限水:这是心力衰竭患者日常管理中最关键的核心措施!每日食盐摄入量必须严格控制在5克以下,相当于一个啤酒瓶盖的量。同时要根据患者的心脏功能情况、每天排尿量、水肿的轻重等具体情况,制定个性化的每日饮水量标准,通常控制在1500-2000毫升左右。这项措施能有效减轻心脏负担,预防体内水分和盐分堆积。

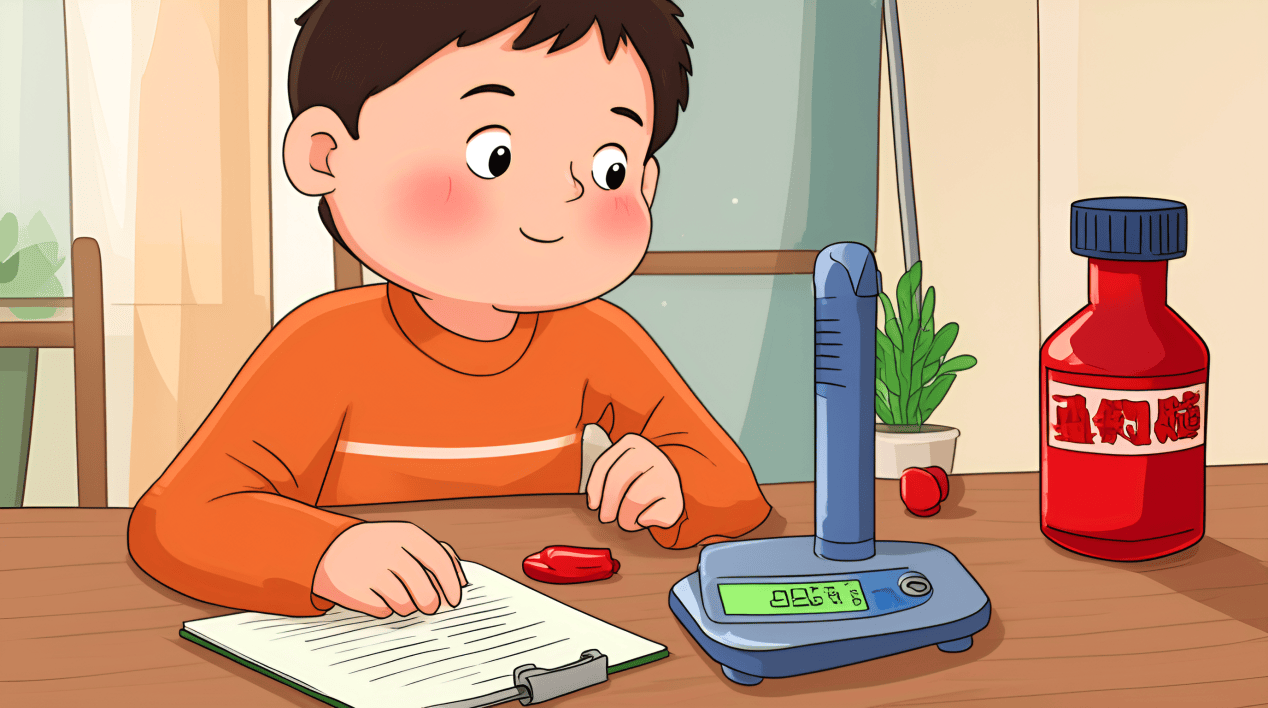

每日监测体重:建议患者在每天早晨起床排尿后、进食前的固定时间段,使用同一台体重秤进行测量,并做好详细记录。如果在3天内体重突然增加超过2公斤,这往往是体内水分过多的早期预警信号,提示可能存在身体里悄悄积水,需要立即调整排水药的用量和饮食方案。

适度休息与康复:在病情急性发作或心脏功能很差的时候必须完全卧床休息。当病情稳定后,则需要在专业指导下,循序渐进地开展轻度的运动,如每天分次进行15-20分钟的平地步行,运动时心率不宜超过安静时心跳20次/分,以此逐步改善心肺功能。

预防感染:患者应每年秋季按时接种流感疫苗,每5年接种一次肺炎球菌疫苗。这些预防措施可以显著降低感冒等呼吸道感染的机会,避免因感染导致心衰突然加重,这对脆弱的心脏功能保护至关重要。

坚持综合调理:患者必须长期严格执行制定的个性化治疗方案,包括规范的药物治疗、科学的饮食管理、合理的运动康复、定期的随访监测等全方位干预措施。这是延缓心脏结构变化、维持剩下的心脏功能、提高生活质量的根本保障。