前言

Hello,大家好,我是涛哥~

欢迎来到涛哥的《文献精读》栏目,给大家带来有用的ADHD科学前沿信息。

今天分享的文章于2018年发表于精神病学领域的高水平期刊《Molecular Psychiatry》。

本研究明确地对几十种干预方法进行了对比,这些干预方法涉及了从哌甲酯到家长干预,从神经反馈到鱼油改善等多个方面。

借助实打实的效应量来告诉你哪些方法是真正有效的,哪些方法是“智商税”。

倘若你已经受够了“一刀切”式的鸡汤内容,想要在药物治疗与行为疗法之间做出科学的权衡,并且让治疗方案可随着孩子的成长进行动态调整,那么请把下面这段有证据级别的导航内容读完。

越早精准干预,越少留下一些遗憾!

治疗效果打分

1、研究方法

这篇文章不是一项新的实验,而是几位国际知名的儿童精神科医生, 把过去几十年里关于ADHD治疗的高质量研究做了一个“大汇总”:

系统回顾了过去几十年里发表的数百项研究

重点关注了随机对照试验(RCT),这是医学研究中最可靠的类型

参考了多个荟萃分析(就是把很多研究再统一分析一次)

结合他们自己的临床经验

简单来说,他们比较了各种治疗方法的效果、副作用、适用人群,并结合自己的临床经验,给出了实际建议。

虽然这篇文章没有特定的研究对象,但它综合的研究覆盖了不同年龄段的ADHDer,包括:

学龄前儿童(3-6岁)

小学生和青少年(6-18岁)

成年人(18岁以上)

不同年龄段的ADHD表现和治疗重点不同,文章也分别给出了建议。

2、关键发现

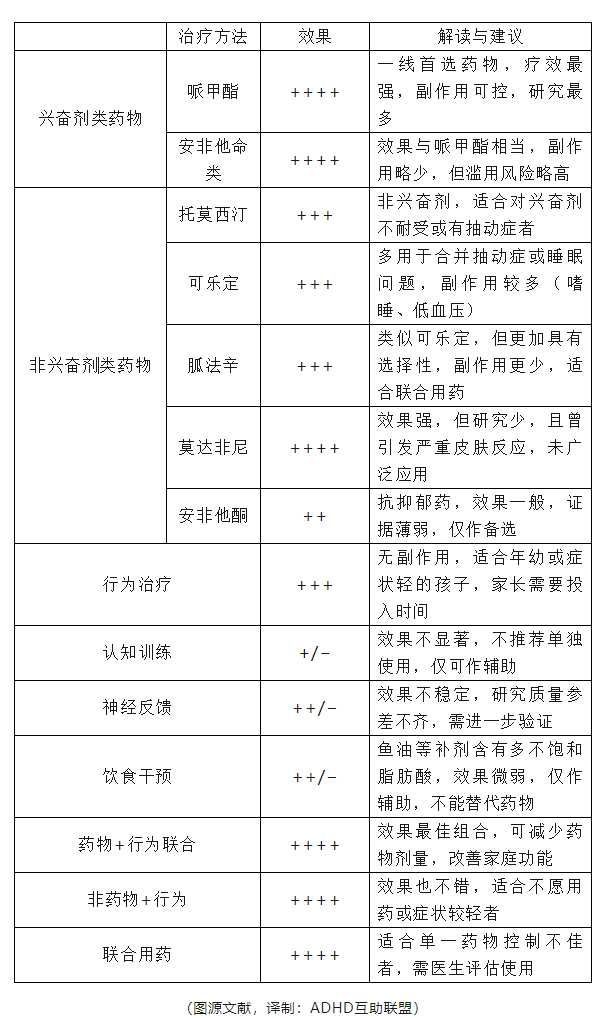

该文献把各种治疗方法按“效果”和“耐受性”打分,做了一个清晰的对比:

符号 |

临床意义 |

− |

没有效果 |

+ |

几乎无效 |

++ |

轻度有效 |

+++ |

中度有效 |

++++ |

高度有效(临床显著) |

具体结果如下表所示:

实用启示

1.治疗选择要“因人而异”,不能“一刀切”

众所周知,ADHD不是单一表现,所以治疗也不能直接套模板。

医生以及家长在制定治疗方案期间, 需要全面考量孩子的年龄、症状严重程度、是否存在共患病、家庭经济状况以及家长和孩子的接受程度,举例来说:

针对6岁以下儿童,优先尝试行为干预手段,将药物作为备选方案;

对于中重度ADHD儿童,哌甲酯或安非他命类药物可作为首选,因为这类药物疗效最强;

要是孩子有抽动障碍或者药物滥用风险,可考虑使用非兴奋剂类药物;

要是孩子对药物副作用较为敏感,可尝试联合行为治疗与低剂量药物,以此来减少药物依赖。

2.药物不是“最后手段”,而是“有效工具”

很多家长担心“吃药会上瘾”“影响发育”,但从上述表格我们能看出,药物仍然是效果最强的治疗方式,尤其是兴奋剂类药物,在大多数孩子身上都能明显改善注意力、控制冲动和多动。

所以家长不要抗拒药物,如果孩子症状明显,影响学习和生活,药物是最快、最有效的帮助方式。

一方面医生在首次沟通时,应主动解释药物机制与副作用,消除家长误解。

另一方面,家长应了解不服药的风险(如学业失败、意外受伤、同伴关系差)可能远大于规范用药的副作用

若对此仍比较抗拒,可以先短期试药(如1个月),观察疗效与副作用,再共同决定是否继续。

3.行为干预虽“温和”,但不可“忽视”

虽说不要“谈药色变”,但如果孩子年龄过小,还是要慎用,6岁以下的孩子,建议先尝试行为治疗。

尽管行为治疗对核心ADHD症状的效果不如药物显著, 但它在改善亲子关系、减少对立行为、提升家庭功能方面有独特价值。

并且年龄越小,行为干预的效果最好,对学龄前儿童来说是首选。

它没有副作用,但需要家长投入时间和精力。

家长可以参加系统的父母培训项目(如Triple P、BPT),学习如何设定规则、使用奖励机制、管理情绪、分解任务、即时反馈等等。

对于轻度ADHD或药物不耐受者,行为治疗可作为首选干预手段。

对于中重度ADHD,建议药物+行为干预联合,可减少药物剂量,提升整体功能。

4.治疗不是“一锤子买卖”,需要“动态调整”

由于ADHD是一种慢性神经发育障碍,症状会随年龄、环境、压力变化而波动,所以治疗方案也应随之调整。

在每次进行复诊的时候,医生一般会运用标准化评估工具来对症状变化情况加以评估,家长也需要在日常生活当中记录孩子在家庭、学校以及社交场合等表现,以此提供给医生作为参考。

要是出现药效有所减弱、副作用较为明显或者有新的共病出现的情况,那就应当及时对药物种类或者剂量作出调整。

建议每年最少进行一次评估,看看是否可减药或者停药,在孩子处于青春期或者学业压力有所减轻的时候。

5.不要轻信“非正规疗法”,警惕“智商税”

神经反馈、认知训练以及膳食补充剂等疗法的当前证据较为有限,其效果大多源于非盲法评估,故而不建议将其用作一线治疗。

家长在挑选辅助治疗手段之前,应当查阅是否有高质量随机对照试验给予支持,特别要注意不要轻易相信“偏方”以及“神药”。

例如“健脑保健品”“注意力提升游戏”这类商业产品,它们的效果并不明确,有可能浪费钱财又耽搁治疗。

要是看到宣扬“无副作用、根治ADHD”的广告,务必提高警惕,优先选取有临床验证的项目。

倘若尝试膳食干预,应当在专业营养师的指导下开展,防止出现营养不良的情况。

不建议自行购置保健品或者中药制剂,以免耽误治疗进程或者引发不良反应。

6.治疗目标不仅是“安静”,更是“功能恢复”

ADHD治疗的核心目标,从来都不只是“让孩子安静下来”,而是提升学习、社交、情绪调节等实际功能。

医生与家长应共同设定具体、可量化的治疗目标(如完成作业时间缩短30%、课堂发言次数增加)。

治疗过程中,应关注孩子是否更自信、更受欢迎、更能自我管理。

对于青少年和成人,治疗还应包括时间管理、情绪调节、职业规划等技能训练。

不论是ADHD儿童还是成人ADHD,都可以试试参与同伴支持小组或ADHD自助组织,以此来增强自我认同与社会适应。

7.早期干预≠终身依赖,停药需“科学评估”

虽然ADHD常持续到成年,但约50%ADHD儿童在青春期后症状明显减轻,不一定需要终身服药。

应该根据医生的专业诊断和建议,在症状稳定、功能良好、环境支持充分时,考虑逐步减药。

减药过程应缓慢、分阶段,并密切观察是否出现反弹。

家长与孩子应了解:停药≠痊愈,仍需保持良好的生活规律、学习策略与情绪管理。

若停药后症状复发,应及时恢复治疗,避免功能倒退。

涛哥有话说

尽信书,不如无书!

过度干预,不如不干预,希望家长能修好自己的“心”,再去帮助ADHD孩子!