提到调理脾胃的穴位,多数人会想到肚子上的中脘、脚上的足三里,却少有人留意腰背处的脾俞穴。作为足太阳膀胱经上的“脾之背俞穴”,它是脾脏气血在背部的“输注枢纽”,堪称“健脾祛湿、改善消化的‘养脾开关’”——既能缓解腹胀、腹泻等脾胃不适,又能调理脾虚导致的乏力、水肿,甚至改善因脾虚引发的面色萎黄,调理效果直接又全面。今天就用大白话,带大家读懂这个“藏在腰背的脾胃救星”,教你在家就能用它解决常见消化与脾虚问题。

一、脾俞穴的“过人之处”:为何老中医称它“健脾调虚第一穴”?

脾俞穴的核心价值,在于“健脾和胃、益气养血、祛湿利水”三大功效,这也是它区别于其他脾胃穴位的关键——多数脾胃穴位偏“调理胃肠局部”,而脾俞穴作为背俞穴,能直接“通调脾脏功能”:通过刺激它,既能促进脾脏运化水湿,改善水肿、大便黏腻;又能增强脾脏气血生成能力,缓解乏力、面色差;还能调和胃肠气机,减轻腹胀、消化不良,尤其适合现代人群久坐不动、饮食不规律引发的“脾虚综合征”。

在中医典籍中,明代医家张介宾在《类经图翼》中特别提及脾俞穴,认为它“擅治腹胀、泄泻、食不化、身体羸瘦、面色萎黄”,遇到因“脾虚失运”导致的消化不良、水肿乏力,或是“气血不足”引发的面色差、易疲劳,常以脾俞穴为主穴,搭配按摩或艾灸,强调它“能健脾而不耗气,祛湿而不伤阴,养血而不滞淤,一穴养脾兼调全身”。直到现在,临床中调理脾虚、消化问题,脾俞穴仍是中医的“常用选择”,比如治上班族久坐腹胀、老年人脾虚腹泻、产后气血虚面色差,搭配其他穴位往往能快速见效。

二、脾俞穴能治哪些病?这4类问题效果最突出,1类疾病有特效

脾俞穴的调理范围围绕“脾虚失运、气血不足、水湿内停”展开,尤其对以下问题效果亮眼,其中一类疾病更是有“特效”:

1. 脾胃消化问题(有特效):解决“脾虚失运”导致的消化不适

- 能改善的症状:腹胀(饭后肚子胀得难受,嗳气后稍缓解,伴食欲差)、腹泻(大便稀溏不成形,吃生冷食物后加重,无腹痛)、消化不良(吃少量食物就觉得饱,食物消化慢,伴反酸)、食欲不振(没胃口吃饭,即使饿了也不想吃,伴乏力);

- 适用场景:上班族久坐腹胀、老年人脾胃功能弱导致的消化不良、儿童挑食厌食(非缺锌)、吃生冷油腻后腹泻;

- 原理:中医认为“脾主运化”,脾虚会导致食物消化吸收受阻,引发腹胀、腹泻。脾俞穴能直接增强脾的运化能力,促进胃肠蠕动,比如饭后腹胀时,按揉脾俞穴10分钟,配合缓慢散步,半小时内就能感觉肚子不胀了,食欲也会慢慢恢复,这是它“调理脾胃消化问题的特效”体现。

2. 脾虚乏力与面色差:改善“气血不足”导致的身体虚弱

- 能改善的症状:全身乏力(没力气干活,爬楼梯都觉得累,休息后也难缓解)、面色萎黄(脸色发黄无光泽,嘴唇颜色淡,伴头晕)、精神不振(总觉得没精神,容易犯困,注意力不集中)、四肢沉重(手脚像灌了铅,活动不灵活,伴身体发懒);

- 适用场景:长期熬夜后脾虚乏力、产后气血虚面色差、学生党学习劳累导致的精神不振、老年人气虚乏力;

- 原理:脾是“气血生化之源”,脾虚会导致气血生成不足,引发乏力、面色差。脾俞穴能促进脾脏生成气血,为身体提供能量,比如乏力时,艾灸脾俞穴15分钟,配合喝温水,1小时内就能感觉身体变轻松,精神也好转,这就是“益气养血”的效果。

3. 水湿内停问题:缓解“脾虚生湿”导致的水肿、黏腻

- 能改善的症状:身体水肿(晨起眼睑肿、下午脚踝肿,按压皮肤会凹陷,半天才恢复)、大便黏腻(大便粘在马桶上冲不净,擦屁股要多擦几次)、舌苔厚腻(舌头表面有一层白腻或黄腻的苔,伴口腔黏腻);

- 适用场景:久坐导致的下肢水肿、湿气重引发的大便黏腻、女性经期前水肿(非器质性问题);

- 原理:脾虚会导致水湿无法正常排出,在体内堆积引发水肿、黏腻。脾俞穴能增强脾的祛湿能力,促进水湿代谢,比如水肿时,按揉脾俞穴10分钟,配合抬高双腿,当天就能感觉水肿减轻,大便也会慢慢成形,这就是“祛湿利水”的效果。

4. 其他问题:辅助改善“脾虚相关”不适

- 能改善的症状:胃寒胃痛(吃生冷食物后胃痛,热敷后缓解,伴怕冷)、小儿疳积(儿童面黄肌瘦、肚子大、挑食,非疾病导致)、慢性肠炎(长期轻微腹泻,无脓血,伴腹胀);

- 适用场景:脾胃虚寒导致的胃痛、儿童消化不良引发的疳积、老年人慢性肠炎恢复期;

- 原理:脾虚会导致胃阳不足,引发胃寒胃痛;儿童脾虚会导致营养吸收差,引发疳积。脾俞穴能温养脾胃、促进营养吸收,比如胃寒胃痛时,艾灸脾俞穴15分钟,配合喝温姜茶,10分钟内就能感觉胃痛减轻,这就是“温脾和胃”的效果。

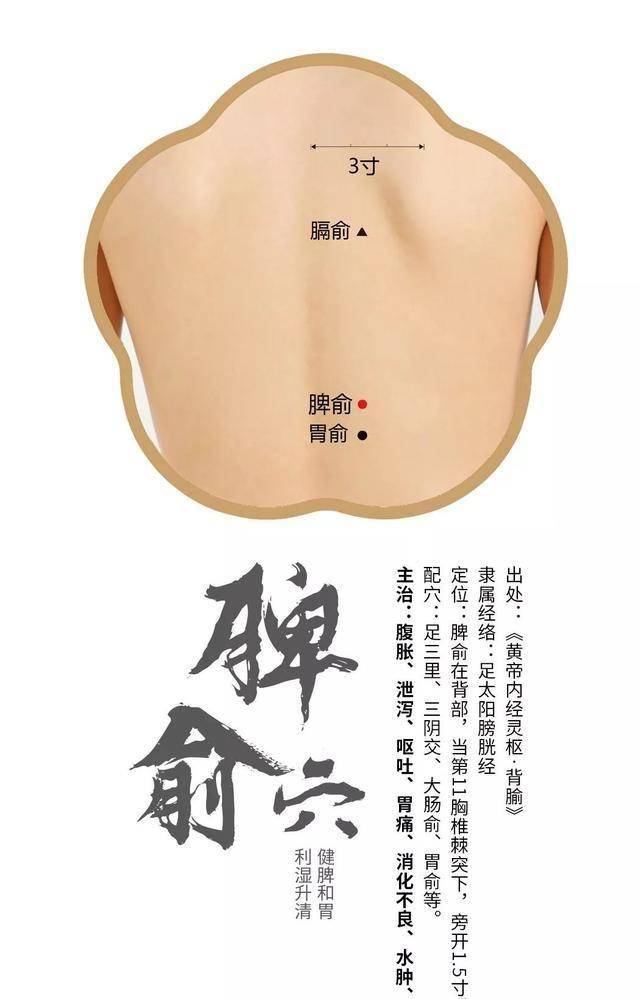

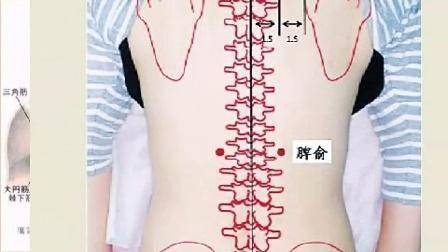

三、快速找到脾俞穴:2个参照物,20秒定位

脾俞穴在背部,找对“脊柱”和“肩胛骨”两个关键标志,新手也能一次找准:

1. 先找“第11胸椎棘突”:低头时,后背上能摸到一排凸起的骨头(胸椎棘突),先找到最下面的肋骨(第12肋),顺着第12肋向上摸,它对应的胸椎就是第12胸椎,再往上数1个凸起的骨头,就是第11胸椎棘突,这是定位的核心起点;

2. 确定“旁开距离”:从第11胸椎棘突向两侧水平量约“1.5寸”(自己食指、中指、无名指三指并拢的宽度,约3厘米),这个距离就是脾俞穴的横向位置;

3. 定位脾俞穴:在第11胸椎棘突旁开1.5寸处,按压有明显酸胀感,就是脾俞穴(左右背部各一个)。

简单总结:背部,第11胸椎棘突下,旁开1.5寸(约三指宽),按之酸胀即是脾俞穴。如果自己找不准,也可以先摸腰上最下面的肋骨,往上数1个背骨凸起,再往两边挪三指宽,用力按有酸胀感的位置就是脾俞穴,不用精准数椎骨,以“酸胀感”为判断标准更简单。

四、脾俞穴:按摩、艾灸、扎针怎么选?日常用对才有效

脾俞穴的刺激方式有三种,日常养生优先选艾灸和按摩,扎针需专业操作,普通人别自行尝试:

1. 艾灸:健脾祛湿首选,温养效果最明显

- 方法:用艾条温和灸(艾条离皮肤3-5厘米,避免烫伤背部皮肤),每次灸15-20分钟,每周灸2-3次;也可以用艾灸盒(选背部专用艾灸盒)固定在脾俞穴处,解放双手,方便居家操作;

- 适用人群:脾虚乏力(平时怕冷、手脚凉)、胃寒胃痛(吃生冷后不适)、水湿水肿(按压皮肤凹陷)的人,比如冬季脾虚腹泻,艾灸脾俞穴能温脾止泻,效果比按摩更持久;

- 优势:艾灸的“温热”属性能直接滋养脾脏,增强运化能力,尤其适合虚寒体质,比如老年人脾虚,艾灸后能明显觉得肚子暖和,食欲变好,乏力感减轻;

- 注意:艾灸时要注意通风,避免艾烟呛到;艾灸后1小时内别洗澡(防止受凉),可以喝杯温水,帮助身体代谢水湿。

2. 按摩:日常调理次选,适合不便艾灸时

- 方法:站姿或坐姿,双手背后,用手掌根部或握拳后的指关节按揉脾俞穴,力度以“有酸胀感但不疼”为宜,每次按5-10分钟,每天按1次;也可以让家人帮忙按揉,力度能更均匀,调理腹胀时,按揉后配合顺时针揉肚子(绕肚脐揉5分钟),效果更好;

- 优势:不用工具、不受场地限制,比如上班间隙觉得乏力,双手背后按揉脾俞穴就能缓解;饭后腹胀时,按揉10分钟能促进消化;

- 注意:按揉时别太用力按压骨头(避免胸椎疼痛),尤其是背部肌肉薄的人,力度要轻一点,以“舒适酸胀”为度,按揉后可以轻轻转动腰部,促进气血循环。

3. 扎针:需专业操作,普通人绝对别尝试

- 说明:脾俞穴附近有肋间神经、腰动脉等重要神经血管,且靠近胸腔,扎针有严格的深度和角度要求(通常向脊柱方向斜刺0.5-0.8寸,严禁直刺过深),还需根据症状搭配补泻手法(比如治虚症用补法,治湿症用泻法),搭配其他穴位(如治腹泻配天枢穴,治乏力配足三里穴);普通人自行扎针极易误刺神经血管,引发疼痛、出血,甚至损伤胸腔,务必找正规中医师操作,严禁在家尝试。

五、脾俞穴搭配这些穴位:功效翻倍,针对性更强

脾俞穴单独用就有效果,搭配其他穴位能“强化功效”,不同问题对应不同搭配,在家就能照着做:

1. 调理脾胃消化问题:脾俞穴+中脘穴

- 中脘穴(上腹部,肚脐正上方4寸,约五横指宽处)能“和胃消食、缓解腹胀”,是调理消化的“核心穴”,和脾俞穴搭配,能从背部到腹部同步健脾和胃,改善消化。饭后腹胀时,先按揉脾俞穴5分钟(可让家人帮忙),再按揉中脘穴5分钟,配合缓慢散步,半小时内就能感觉肚子不胀了,食欲也会变好。

2. 改善脾虚乏力与面色差:脾俞穴+足三里穴

- 足三里穴(外膝眼下3寸,胫骨外侧约一横指处)能“益气健脾、增强体质”,是“养生第一穴”,和脾俞穴搭配,能从腰背到腿部同步补养气血,缓解乏力。乏力时,艾灸脾俞穴15分钟,再按揉足三里穴5分钟,每天1次,坚持1周就能感觉身体变轻松,面色也会慢慢有光泽。

3. 缓解水湿内停问题:脾俞穴+阴陵泉穴

- 阴陵泉穴(小腿内侧,胫骨内侧髁下缘与胫骨内侧缘之间的凹陷处)能“健脾祛湿、利水消肿”,是祛湿的“关键穴”,和脾俞穴搭配,能双重增强祛湿能力,改善水肿。水肿时,按揉脾俞穴10分钟,再按揉阴陵泉穴5分钟(左右腿各按),配合抬高双腿10分钟,当天就能感觉水肿减轻,大便黏腻也会缓解。

4. 改善胃寒胃痛:脾俞穴+胃俞穴

- 胃俞穴(背部,第12胸椎棘突下,旁开1.5寸处)能“温胃止痛、调理胃寒”,和脾俞穴搭配,能同时温养脾和胃,减轻胃痛。胃寒胃痛时,艾灸脾俞穴15分钟、胃俞穴15分钟,配合喝温姜茶,10分钟内就能感觉胃痛减轻,胃里也会暖和起来。

六、用脾俞穴的6个注意事项,一定要记牢

1. 严禁用力按压或捶打:脾俞穴靠近胸椎和胸腔,按揉时力度要轻,绝对不能用力按压、捶打或用硬物刺激,否则可能损伤胸椎、压迫胸腔,导致背部疼痛、胸闷,尤其是老年人和儿童,力度要更轻。

2. 热性体质慎用艾灸:如果平时容易上火(口干、咽痛、便秘、长痘),属于“热性体质”,或脾胃不适伴随口干、口苦、大便干结(可能是胃热),调理时别用艾灸刺激脾俞穴,否则会加重火旺症状;可以选择按摩,或搭配清热的穴位(如内庭穴)。

3. 孕妇刺激需谨慎:孕妇可以轻轻按摩脾俞穴(比如缓解孕期腹胀),但力度要极轻,每次1分钟以内,且不能艾灸(艾灸可能影响胎儿稳定);孕晚期若有背部不适或消化问题,需先咨询产科医生,切勿自行加重刺激。

4. 急性病症别盲目调理:如果是突发剧烈腹痛(伴呕吐、腹泻,可能是急性肠胃炎)、严重水肿(伴呼吸困难,可能是心肾问题)、便血(大便带血,可能是肠道疾病),可能是器质性疾病,按揉脾俞穴只能“临时缓解”,必须立即去医院检查,别延误病情。

5. 皮肤破损别刺激:如果脾俞穴附近(背部)有伤口、湿疹破损、过敏发红,别按摩或艾灸,以免加重疼痛、引发感染,等皮肤完全愈合后再用。

6. 避免过度刺激:脾俞穴适合日常轻度调理,不用每天高强度刺激——艾灸每周2-3次,每次15-20分钟即可;按摩每周3-4次,每次5-10分钟;过度刺激可能导致脾胃功能紊乱,反而引发腹胀加重、食欲不振。

脾俞穴虽在背部方寸之间,却是“调理脾虚、改善消化的‘实用小穴’”——不管是腹胀腹泻、乏力面色差,还是水肿黏腻、胃寒胃痛,只要和“脾虚失运”有关,艾灸或按揉就能帮上忙。记住它的位置和“艾灸优先、轻揉为主”原则,搭配对应穴位,日常多调理,脾脏功能会慢慢增强,身体的不适也会减少。但要注意:穴位调理是“辅助手段”,如果症状反复(比如腹泻超过1周)或严重(比如严重水肿),一定要及时就医,才能从根源解决问题,别让小毛病拖成大麻烦。