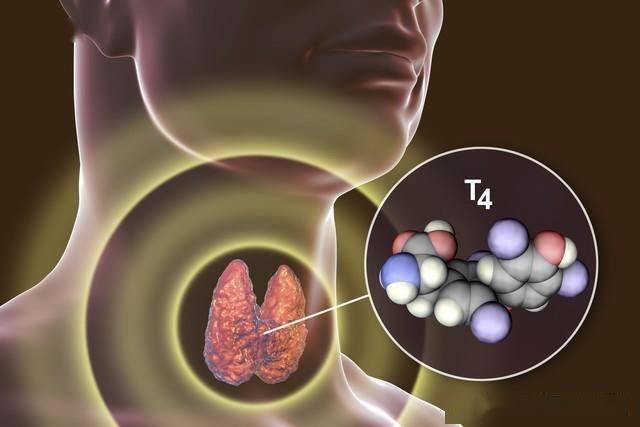

提到甲状腺,很多人觉得它“不起眼”,可一旦它开始癌变,往往藏得极深——不疼不痒,等有明显感觉时,可能已错过最佳治疗时机。甲状腺是人体的“代谢节拍器”,掌管着能量转换、体温调节等关键功能,当它悄悄癌变时,身体会发出5个“微妙信号”。今天就用大白话拆解这些信号,再教你如何科学筛查、避开认知误区,帮你守住甲状腺健康。

一、甲状腺癌变最“狡猾”:不疼不肿,反而更危险

很多人以为“身体疼了才是生病”,可甲状腺癌偏偏反其道而行。它早期最典型的表现是脖子出现无痛肿块,就像喉结附近或稍下方长了个“小疙瘩”,不红不热、摸起来偏硬,甚至能随着吞咽上下移动。

为啥“不疼”更危险?因为疼痛通常是炎症的信号(比如甲状腺炎),而癌细胞生长时往往“悄无声息”,不会刺激神经引发疼痛。如果这个肿块持续变大、变硬,甚至固定不动(不再随吞咽移动),说明它可能已侵犯周围组织,风险大幅升高。不少人是做体检彩超时,才意外发现这个“沉默的隐患”,所以别等疼了再重视,定期检查才是关键。

二、出现这5个症状,别再误当“小毛病”

甲状腺癌的信号常被混淆成“上火”“咽炎”“减肥成功”,其实背后藏着癌变风险,这5个症状一定要分清:

1. 声音沙哑:不是感冒,是神经被压迫

如果突然声音变低沉、沙哑,且没有感冒、咳嗽等上呼吸道感染症状,要警惕甲状腺癌。甲状腺位于喉结下方,当肿瘤增大时,会压迫“喉返神经”(控制声带运动的神经),导致声音改变。这种沙哑是持续性的,不会像感冒那样几天就好,甚至会慢慢加重,严重时可能说不出话。

比如有人发现自己说话越来越费力,以为是“用嗓过度”,喝了很多胖大海也没用,最后检查才发现是甲状腺肿瘤压迫神经——遇到这种情况,别拖着,先去查颈部超声。

2. 咽喉异物感:吞不下去也吐不出来,可能是肿瘤“挡路”

总觉得喉咙里卡了东西,吞口水、吃饭时更明显,却什么也咳不出来,这不是“慢性咽炎”的专属症状,也可能是甲状腺癌的信号。随着肿瘤变大,会向上挤压咽喉部,产生持续的异物感,有时还会伴随轻微的吞咽疼痛。

很多中年人出现这种情况,会先去看消化科或耳鼻喉科,查了胃镜、喉镜都没问题,最后才想到查甲状腺。记住:如果咽喉异物感持续超过2周,且没有明确炎症,一定要排查甲状腺。

3. 吞咽/呼吸困难:吃干饭费劲、深呼吸胸闷,别误当“哮喘”

当甲状腺肿瘤进一步增大,会压迫气管和食管:压迫食管时,吃干硬食物(比如馒头、饼干)会觉得“卡喉咙”,甚至喝水都费劲;压迫气管时,会出现胸闷、气短,尤其是深呼吸或平躺时更明显,严重时夜里会憋醒,容易被误判为“哮喘”或“心脏病”。

比如有人发现自己最近吃米饭总需要配水咽,以为是“食道窄”,结果检查发现甲状腺肿瘤已压迫食管——出现这种情况,说明肿瘤可能已不算早期,必须尽快就医。

4. 不明原因体重下降:不是“减肥成功”,是代谢出问题

如果没刻意节食、运动,几周内体重突然掉了3-5公斤,还伴随乏力、手脚冰凉、情绪低落,别高兴地以为是“代谢变好”,可能是甲状腺癌影响了内分泌。虽然大多数甲状腺癌不直接导致甲亢或甲减,但未分化癌、髓样癌等类型,可能伴随激素紊乱,导致身体消耗加快,出现“不明原因减重”。

很多人会先去查血糖(担心糖尿病)、查胃(担心胃病),却忽略了甲状腺。如果体重下降同时,脖子有肿块或上述其他症状,一定要同时查甲状腺功能和超声。

5. 颈部淋巴结肿大:不疼的淋巴结,比疼的更危险

脖子侧面、下颌角附近的淋巴结肿大,按压不疼、质地偏硬,吃了抗生素也没缩小,这可能是甲状腺癌发生了“淋巴转移”。甲状腺癌(尤其是乳头状癌)早期就可能转移到颈部淋巴结,表现为孤立的、可活动的小疙瘩,慢慢会变得固定、变硬。

很多人以为“淋巴结肿大就是发炎”,自己买消炎药吃,结果延误了治疗。记住:炎症引起的淋巴结肿大通常会疼,且吃抗生素后会缩小;而癌症转移的淋巴结,往往不疼、不消,遇到这种情况,必须及时做淋巴结超声和穿刺检查。

三、哪些人是甲状腺癌“高危人群”?快对照看看

甲状腺癌不是“随机发生”的,以下几类人风险更高,更需要定期筛查:

- 碘摄入异常者:长期吃太多高碘食物(比如每天吃很多海带、紫菜),或长期缺碘(远离沿海、很少吃加碘盐),都会增加甲状腺病变风险;

- 有家族史者:如果直系亲属(父母、兄弟姐妹)患过甲状腺癌,尤其是髓样癌,自己的患病风险会比普通人高3-5倍;

- 有辐射暴露史者:小时候接受过头颈部放疗(比如治疗鼻咽癌、淋巴瘤),或长期接触放射性物质(如某些特殊职业),甲状腺细胞容易受损癌变;

- 长期压力大、作息乱者:长期熬夜、焦虑、情绪波动大,会影响内分泌系统,导致甲状腺功能紊乱,增加结节和癌变风险;

- 查出甲状腺结节者:尤其是结节直径超过1厘米、边界不清、有钙化、血流丰富的人,恶变风险更高,需要密切随访。

四、科学筛查甲状腺癌:做对2件事,比“瞎担心”有用

很多人害怕甲状腺癌,却不知道该怎么筛查,其实做好这2步,就能有效早发现:

1. 首选“颈部超声”:无创又准确,能发现“微小肿瘤”

颈部超声是筛查甲状腺癌的“金标准”,不仅能看到甲状腺有没有结节、肿块,还能判断大小、形态、边界、是否有钙化——比如“边界不清、有细小钙化、血流丰富”的结节,恶变风险高,需要进一步检查。

建议:普通人群每年体检时加做颈部超声;高危人群(如家族史、结节患者)每6-12个月查一次,做到“早发现、早跟踪”。

2. 必要时做“细针穿刺活检”:别害怕,能确诊是否癌变

如果超声发现高风险结节,医生会建议做“细针穿刺活检”——用一根细针从结节里取少量细胞,在显微镜下观察是否有癌细胞。这是目前确诊甲状腺癌最准确的方法,创伤小、安全性高,全程几分钟就能完成,不用开刀。

很多人听到“穿刺”就害怕,担心会“刺激肿瘤扩散”,其实这种担心是多余的。细针穿刺的针很细,不会导致癌细胞转移,反而能帮医生明确诊断,避免“过度治疗”(比如良性结节没必要手术)或“漏诊”(比如早期癌没发现)。

五、避开3个认知误区:别让“误解”耽误治疗

关于甲状腺癌,很多人有错误认知,反而延误了最佳时机,这3个误区一定要避开:

1. 误区一:“甲状腺癌是‘好癌’,不用治也没事”

虽然大多数甲状腺癌(尤其是乳头状癌)进展慢、生存率高(十年生存率超90%),但它依然是“癌”,不治疗会慢慢扩散到肺、骨等器官,变成晚期癌,治疗难度会大幅增加。早期甲状腺癌通过手术就能根治,别因为“觉得不严重”就拖着。

2. 误区二:“甲状腺结节就是癌,必须手术”

很多人查出甲状腺结节就慌了,以为“结节=癌症”,其实80%-90%的甲状腺结节是良性的,不需要手术,定期随访就行。只有少数结节(如超声提示高风险、穿刺确诊癌变)才需要手术,别盲目“一刀切”,避免过度治疗。

3. 误区三:“没症状就不用查甲状腺”

甲状腺癌早期几乎没症状,等出现声音沙哑、呼吸困难时,往往已不是早期。尤其是高危人群,哪怕没任何不舒服,也必须定期筛查——很多早期甲状腺癌,都是通过体检超声偶然发现的,早发现才能早治愈。

甲状腺癌虽然“狡猾”,但只要能及时发现,治愈率非常高。记住:别等疼了才重视,出现声音沙哑、咽喉异物感、不明体重下降等症状,及时查颈部超声;高危人群定期筛查,避开认知误区。健康不是靠“运气”,而是靠对身体信号的敏感和科学的检查——守住甲状腺健康,就是守住身体的“代谢防线”。