《一位抗联军长的传奇人生:从战场英雄到商贩,最终重获新生》

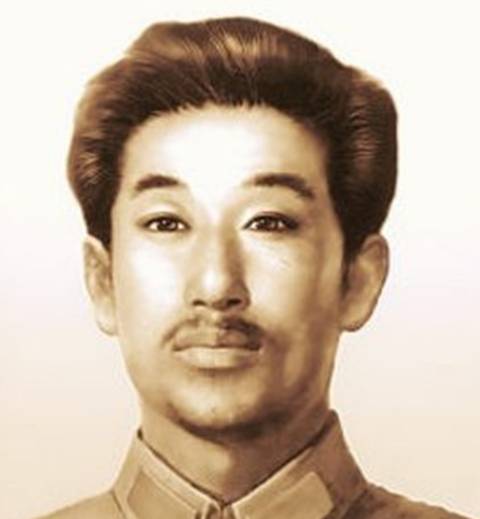

1945年10月,沈阳城洋溢着节日的气氛。在庆祝双十节的露天大会上,苏军驻沈阳卫戍司令冯仲云正在台上发表热情洋溢的讲话。突然,他的目光被台下一个人影吸引——那人戴着厚厚的狗皮帽子,帽檐压得极低,脸上还蒙着口罩,只露出一双炯炯有神的眼睛。

这双眼睛让冯仲云心头一震。那锐利如鹰隼般的眼神,在他多年的军旅生涯中都不多见。他总觉得似曾相识,却又一时想不起在哪里见过。演讲结束后,冯仲云特意留意着那个神秘人的动向,发现他仍站在人群中。

出于军人的直觉,冯仲云带着警卫员悄悄跟了上去。那人似乎察觉到了什么,突然加快脚步,转身钻进了熙熙攘攘的街市。冯仲云紧追不舍,最终跟着他走进了一家规模不小的杂货铺——这家店铺门面六间,在当地相当显眼。

刚才进去的那位先生呢?冯仲云询问店员。

那是我们高掌柜,去后院了。店员答道。

这店开了多久了?

五年了。店员有些警惕地反问,您找掌柜有事?

冯仲云掩饰道:可能认错人了。

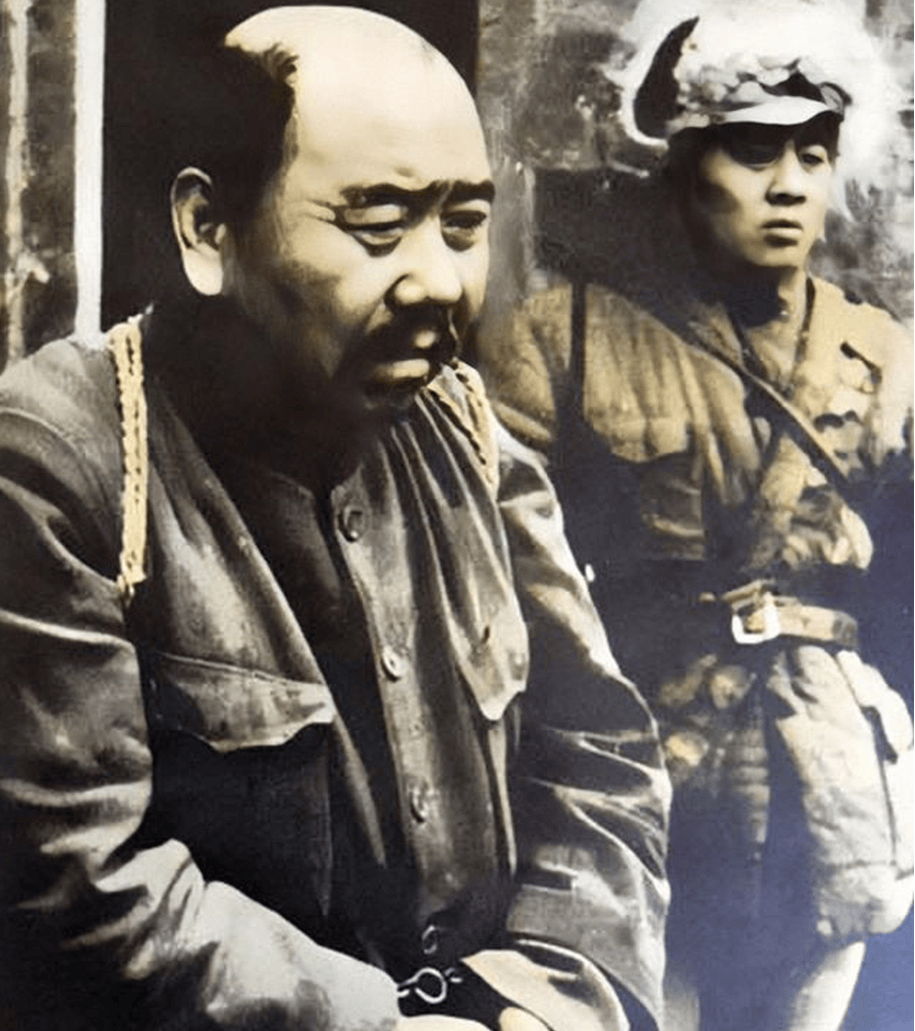

离开店铺后,冯仲云的脚步渐渐慢了下来。记忆的闸门突然打开——那人不正是失踪多年的抗联第6军军长戴鸿宾吗?想到这里,他不禁打了个寒颤。

时间回溯到1941年,戴鸿宾带着两支手枪、4万元伪币和60余两黄金突然离队,从此杳无音信。关于他的去向众说纷纭:有人说他回乡隐居了,有人说他投靠了日本人,还有人说他加入了国民党特务组织。没想到,竟会在这里重逢。

要理解戴鸿宾的离奇经历,必须先了解东北抗联的艰苦处境。在抗战时期,东北抗联堪称最艰苦卓绝的抗日力量。与关内的八路军、新四军不同,他们长期与组织失去联系,完全依靠自力更生。在零下三四十度的严寒中,战士们常常要靠野果、树皮充饥。即便如此,这支不足3万人的队伍,却创下了歼灭16.6万日伪军的辉煌战绩。

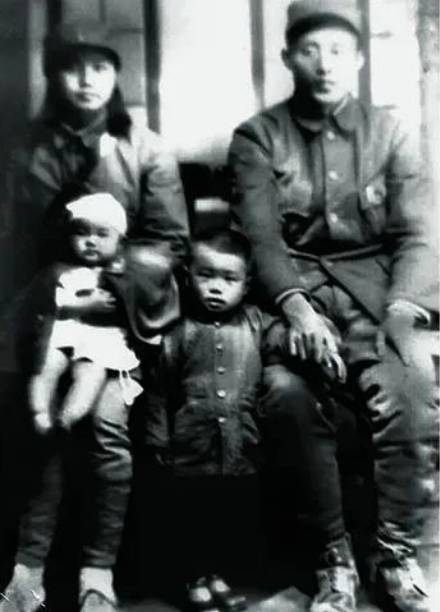

1911年,戴鸿宾出生在辽宁抚顺一个贫苦农家。9岁就开始给地主扛活,饱尝人间疾苦。九一八事变后,他毅然投身抗日救亡运动,1932年加入共产党。凭借过人的胆识和领导才能,他很快在抗联中崭露头角,从团长直接升任第6军军长。

1938年2月,在著名的萝北战役中,戴鸿宾展现出了非凡的军事智慧。面对日军的重重包围,他灵机一动,将剩余的炮弹射向苏联境内,引发苏军反击,成功掩护部队渡过黑龙江。不过这个机智的战术也让他付出了代价——被苏联关押16个月。

1940年9月,戴鸿宾率领的12支队在肇东县遭遇日军伏击。惨重的损失让他陷入深深自责,加上担心重蹈其他将领被错杀的覆辙,他选择了离队。带着两支手枪和部分经费,他化名高新生在沈阳开起了杂货铺,但始终未动那60两黄金。

当冯仲云第二天再次登门时,两人终于相认。经过深入交谈,组织考虑到戴鸿宾既未叛变又保存了经费,决定给他改过自新的机会。此后,戴鸿宾在剿匪战斗中屡建奇功,先后歼灭谢文东等著名匪帮。新中国成立后,他出任吉林省公路局局长,1968年走完了传奇的一生。

这位从贫苦农家走出的抗联名将,经历了战场上的辉煌、人生低谷的迷茫,最终在新时代找到了自己的位置。他的故事,英雄的人生道路从来不是一条直线,但一颗赤子之心终将得到历史的公正评判。