“八髎”是中医经络学说中一组重要穴位的统称,并非单一穴位,核心是指骶骨部位的八个穴位,因“髎”有“骨隙”之意,且分布于骶后孔中,故得名“八髎”。它是膀胱经上的关键穴位群,连接下焦气血,对调节泌尿生殖系统、腰骶部功能具有重要作用,是中医临床治疗下焦疾病的常用靶点。

一、“八髎”的出处:源于经典,历代传承

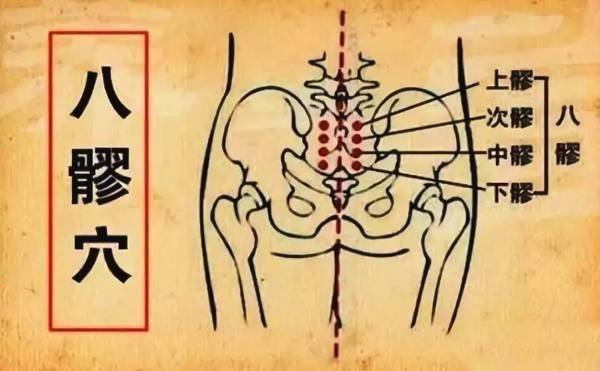

“八髎”的记载最早可追溯至《黄帝内经·素问·骨空论》 ,原文提及“腰痛不可以转摇,急引阴卵,刺八髎与痛上”,首次将其与腰痛、下焦不适的治疗关联。此后,《针灸甲乙经》进一步明确了八髎的具体位置与穴位名称,将其细分为“上髎、次髎、中髎、下髎”,左右各四穴,共八穴,统称“八髎”。

历代医家对八髎的应用不断丰富,如唐代《千金要方》用其治疗“妇人胞落”,明代《针灸大成》将其纳入“治疝疾、带下”的核心穴位,使其逐渐成为调节下焦气血、治疗泌尿生殖系统疾病的经典穴位群,至今仍是针灸、推拿临床的常用穴位。

二、八髎的定位:精准找到骶部“关键骨隙”

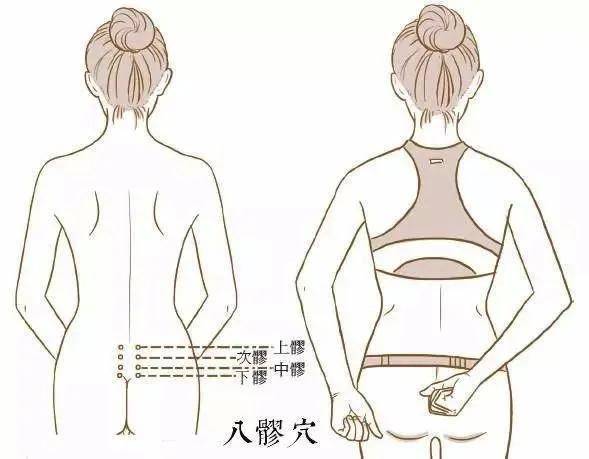

八髎位于腰骶部、骶骨后方的骶后孔中,左右对称分布,定位时可遵循“先找骶骨,再寻孔穴”的步骤,具体方法如下:

1. 确定基准位置:先让身体直立或俯卧,找到腰部下方的“骶骨”(臀部上方、腰椎下方的三角形骨性结构,触摸时可感觉到坚硬的骨骼),骶骨背面有4对对称的小孔,称为“骶后孔”,八髎便分别位于这4对骶后孔中。

2. 区分四对穴位:

- 上髎:位于第1骶后孔中,对应骶骨第1节,约在腰部正中线(督脉)旁开1.5寸处,触摸时可感觉到轻微凹陷,按压时有酸胀感;

- 次髎:位于第2骶后孔中,是八髎中最常用的穴位,位置约与髂后上棘(臀部侧面突出的骨性结构)平齐,按压时酸胀感较明显,部分人会有向下肢放射的感觉;

- 中髎:位于第3骶后孔中,在次髎下方,骶骨第3节对应的凹陷处;

- 下髎:位于第4骶后孔中,在中髎下方,靠近尾骨上方的凹陷处,是八髎中位置最低的穴位。

简单来说,八髎从腰部向臀部方向,沿骶骨两侧的凹陷依次排列,左右各四穴,形成“上下排列、对称分布”的格局,日常自我按摩时,可重点关注次髎(最易触摸、功效最广),其次是上髎与中髎。

三、八髎的“神奇之处”:连接下焦,调节气血的核心作用

八髎的特殊性在于其“位置与经络属性”的双重优势,决定了它对下焦(腰腹、泌尿生殖系统)的强大调节作用,核心功效可概括为三点:

1. 疏通腰骶经络,缓解局部疼痛

八髎位于腰骶部,是气血流经腰骶的“关键通道”,长期久坐、劳累易导致腰骶部气血瘀滞,引发腰痛、臀部酸痛、下肢麻木等症状。刺激八髎可直接疏通局部经络,促进气血运行,快速缓解腰骶部肌肉紧张与疼痛,尤其对“久坐导致的腰肌劳损”“产后腰痛”效果显著。

2. 调节下焦脏腑,改善泌尿生殖功能

中医认为“膀胱经属水,主泌尿”,八髎作为膀胱经上的穴位群,与肾、膀胱、子宫(女性)等下焦脏腑关系密切。刺激八髎可通过经络传导,调节脏腑功能:对女性而言,可改善盆腔气血循环,缓解月经相关不适;对男性与女性共通的泌尿问题(如尿频、尿急),也能通过调节膀胱气化功能起到缓解作用。

3. 温通气血,改善下肢循环

八髎是腰骶部气血向下肢输送的“中转站”,若此处气血不畅,易导致下肢发凉、麻木、无力。刺激八髎可推动气血向下运行,改善下肢血液循环,尤其适合“下肢冰凉”“久坐后下肢水肿”的人群,长期按摩可让下肢逐渐恢复温暖,缓解沉重感。

四、八髎能治疗的疾病:聚焦下焦与腰骶问题

八髎的治疗范围以“下焦疾病”和“腰骶部疼痛”为主,临床中常用于以下病症:

1. 腰骶部疼痛类疾病

- 腰肌劳损:表现为腰骶部酸痛、劳累后加重、休息后缓解,按压八髎时酸胀感明显,按摩或艾灸八髎可放松腰肌,促进劳损修复;

- 腰椎间盘突出症(腰骶段):若突出部位在腰4-5、腰5-骶1,压迫神经根导致腰骶痛、下肢放射痛,针刺八髎可疏通经络,减轻神经根压迫引发的疼痛;

- 产后腰痛:女性产后因气血亏虚、腰骶部受寒,易出现持续性腰痛,艾灸八髎可温通气血、散寒止痛,帮助恢复腰骶功能。

2. 泌尿生殖系统相关不适

- 女性月经相关问题:如痛经(下腹部坠胀疼痛、伴随腰骶酸痛)、月经不调(经量少、颜色暗),通过针刺或艾灸八髎,可改善盆腔气血循环,缓解疼痛、调节月经周期;

- 泌尿功能异常:如尿频、尿急(非感染性,如久坐导致的膀胱功能紊乱)、小便不利(排尿不畅、尿线细),刺激八髎可调节膀胱气化功能,改善排尿症状。

3. 下肢循环与功能问题

- 下肢冰凉:尤其冬季或久坐后,下肢发凉、畏寒,按摩八髎可推动气血下行,改善下肢血液循环,缓解冰凉感;

- 下肢麻木、无力:如“久坐后下肢麻木”“轻度坐骨神经痛(下肢放射麻木)”,刺激八髎可疏通腰骶至下肢的经络,减轻麻木症状。

五、八髎搭配治疗现代疾病:贴合现代人群高发问题

现代人群因久坐、缺乏运动、压力大,易出现“腰骶痛”“月经不适”“下肢循环差”等问题,八髎可通过与其他穴位搭配,增强治疗效果:

1. 搭配“肾俞、委中”:治疗久坐型腰肌劳损

现代办公族长期久坐,易导致腰肌劳损,表现为腰骶部持续酸痛、弯腰困难。此时可将八髎与“肾俞”(腰部第2腰椎旁开1.5寸,补肾强腰)、“委中”(膝关节后方腘窝中央,疏通下肢经络)搭配:

- 按摩时,先按揉八髎5分钟,再按肾俞3分钟,最后按委中2分钟,每日1次;

- 原理:八髎疏通腰骶局部,肾俞补肾强腰(腰肌劳损与肾虚相关),委中引导气血向下,三者结合可从“局部疏通”到“整体强腰”,快速缓解久坐腰痛。

2. 搭配“关元、三阴交”:改善女性痛经与月经不调

现代女性因压力大、受凉,易出现痛经(腰骶酸痛伴随下腹痛)、月经推迟。可将八髎与“关元”(下腹部正中线,脐下3寸,调理胞宫)、“三阴交”(内踝尖上3寸,健脾养血、调节月经)搭配:

- 艾灸时,先艾灸八髎10分钟(温通盆腔气血),再艾灸关元10分钟(暖宫止痛),最后艾灸三阴交10分钟(养血调经),月经前1周开始,每周3次;

- 原理:八髎改善腰骶至盆腔的气血循环,关元直接作用于胞宫、散寒暖宫,三阴交调节气血、改善月经周期,三者结合对“寒凝血瘀型痛经”效果显著。

3. 搭配“阳陵泉、足三里”:改善下肢冰凉与无力

长期久坐、缺乏运动的人群,易出现下肢冰凉、走路无力。可将八髎与“阳陵泉”(膝关节外侧,腓骨头前下方凹陷,疏通下肢经络)、“足三里”(膝盖下3寸,健脾益气、推动气血)搭配:

- 按摩时,先按八髎5分钟(推动气血向下),再按阳陵泉3分钟(疏通下肢经络),最后按足三里3分钟(补气养血),每日1次;

- 原理:八髎是气血向下的“中转站”,阳陵泉疏通下肢经络“通道”,足三里补充气血“源头”,三者结合可从“推动-疏通-补充”三个层面,改善下肢循环与无力感。

六、八髎的使用注意事项:避免风险,正确操作

1. 明确禁忌人群,避免不当刺激

- 孕妇禁用:八髎位于腰骶部,靠近子宫,孕妇按摩或艾灸八髎可能刺激子宫收缩,增加流产、早产风险,需绝对禁止;

- 腰骶部皮肤异常者慎用:若腰骶部有皮肤破损、感染(如毛囊炎、湿疹)、疱疹,不可刺激八髎,避免加重感染或导致皮肤损伤;

- 有严重腰椎疾病者需遵医嘱:如腰椎结核、腰椎肿瘤患者,腰骶部骨骼结构异常,不可自行按摩八髎,需在医生评估后决定是否适用。

2. 控制刺激方式与强度,避免损伤

- 按摩力度适中:自我按摩时,用手掌根部或指腹按压八髎,力度以“酸胀感明显但不疼痛”为宜,避免过度用力导致骶骨周围软组织损伤;

- 艾灸温度适宜:艾灸八髎时,需与皮肤保持3-5厘米距离,避免烫伤(尤其腰骶部皮肤较薄),若感觉灼热,及时调整高度;

- 针刺需专业操作:八髎位于骶后孔,深处有神经、血管,自行针刺易扎伤神经,必须由执业中医师操作,不可自行尝试。

3. 区分适用病症,不盲目使用

- 八髎主要针对“下焦虚寒、气血瘀滞”类病症,若为“湿热下注”(如尿频尿急伴随尿痛、口苦)、“阴虚火旺”(如腰骶痛伴随手足心热、口干),需慎用艾灸(艾灸偏温热,可能加重内热),需在医生指导下选择刺激方式;

- 若症状持续超过1个月(如长期腰痛、月经异常),需先就医排查病因(如腰椎CT、妇科检查),排除器质性疾病(如腰椎肿瘤、子宫肌瘤)后,再使用八髎调理,避免延误治疗。

八髎作为中医调节下焦的核心穴位群,其价值在于“精准作用于腰骶与泌尿生殖系统”,既能缓解久坐人群的腰骶痛,也能改善女性月经不适,是贴合现代人群需求的经典穴位。但需注意,八髎的使用需“辨证适用”,尤其要避开孕妇等禁忌人群,且复杂病症需结合专业诊断,才能真正发挥其调理作用,避免盲目操作带来的风险。