【奥运冠军的全新起点】

9月15日,暨南大学开学典礼上,跳水冠军全红婵的亮相引发了广泛关注。这位昔日的水花消失术少女,如今身着一件亮黄色T恤搭配黑色运动裤,依然青春洋溢,但身形明显比东京奥运会时圆润了许多。正是这肉眼可见的变化,让部分网友找到了突破口。

【争议背后的双标逻辑】

当全红婵以优秀运动员身份入读暨南大学的消息传出,某些质疑声显得格外刺耳。有人声称不考试就能上名校有失公平,更有人恶意揣测她连'暨'字都不会写。这些言论恰恰暴露了发言者的狭隘——他们选择性忽略了一个事实:全红婵是通过国际赛事金牌、世界纪录等硬实力获得的保送资格,这与其他特长生录取机制并无二致。

【官媒发声力挺】

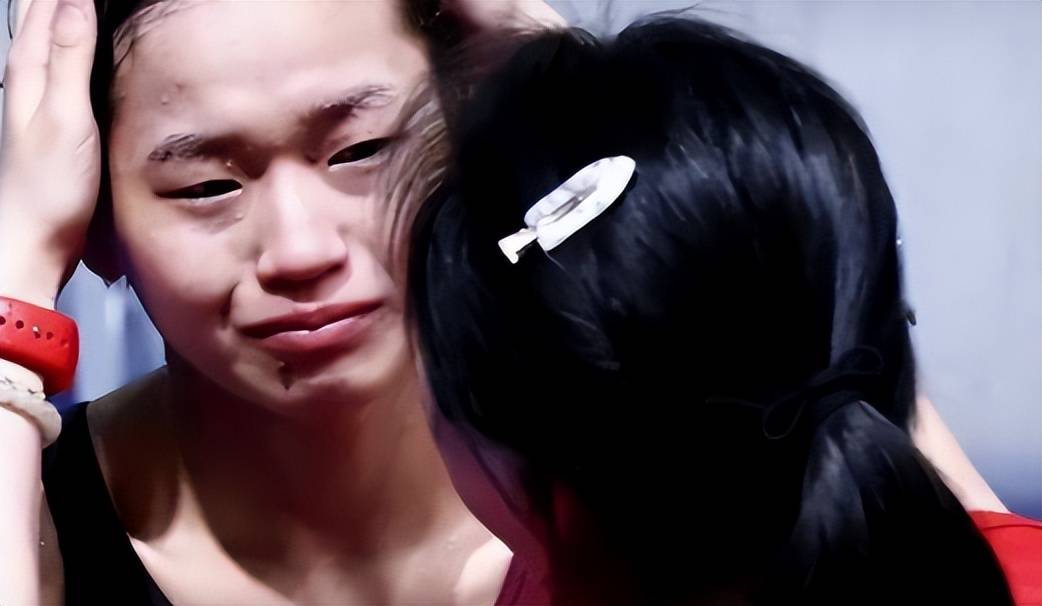

面对舆论风波,《解放日报》率先发声,明确指出运动员的学业规划属于个人权利。事实上,全红婵只是暂时离队调整状态,正处在每个女跳水运动员必经的发育关。就像当年伏明霞、郭晶晶都曾面临类似挑战,科学的体重管理需要时间,而非一蹴而就。

【被误解的运动员教育】

关于没文化的指责更是无稽之谈。现役运动员都配备专业文化课教师,其学习强度不亚于普通学生。苏炳添任暨大教授、王楚钦读清华硕士的案例,都证明顶尖运动员往往具备全面素质。那些嘲讽者或许不知道,全红婵在队期间文化课成绩始终保持在优良水平。

【发育关的科学认知】

身材变化引发的不自律指责尤其令人心寒。运动医学专家指出,青春期运动员的体重波动受遗传、激素等多重因素影响。全红婵家族本就属于易胖体质,与其队友陈芋汐的纤长体型本就不具可比性。正如游泳名将菲尔普斯每日需摄入12000卡路里维持运动消耗,不同项目对体型的标准也各不相同。

【期待理性看待成长】

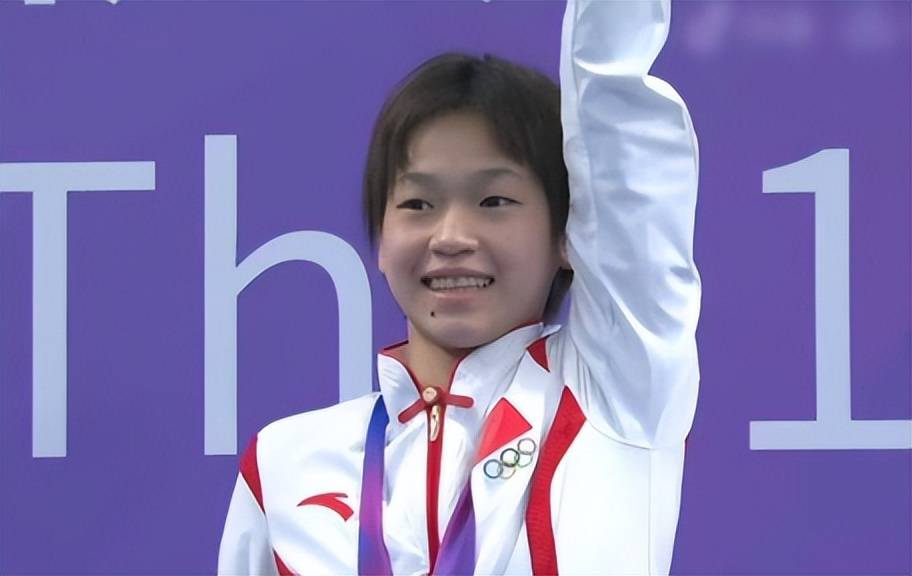

这个刚满17岁的女孩,正在经历着职业运动员与普通大学生的双重身份转换。我们应当记住,正是她在10米跳台上那些教科书般的动作,让中国国歌一次次响彻国际赛场。给予成长的空间和时间,或许才是对拼搏者最好的尊重。