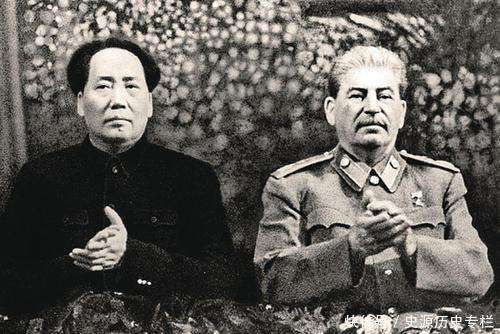

1948年底至1949年初,随着辽沈、淮海、平津三大战役的相继胜利,国民党军队的防御体系土崩瓦解,主力部队损失殆尽。1949年4月20日,人民解放军百万雄师横渡长江天险,发起了决定中国命运的渡江战役。然而鲜为人知的是,在这场关键战役前的数月间,中苏高层之间就渡江问题展开了多次秘密磋商,双方意见却始终难以达成一致。据史料记载,毛泽东主席曾多次在党内会议上表达不满,直言斯大林同志似乎并不希望我们打过长江去。

这一现象颇为耐人寻味。回顾解放战争初期,苏联确实给予了我方实质性支持,不仅移交了大量缴获的日本关东军武器装备,还在国际场合多次声援中共。但为何到了1949年这个胜利在望的关键时刻,苏联方面反而希望中国出现划江而治的分裂局面?这需要从更广阔的历史背景来深入分析。

事实上,苏联对华政策的这种摇摆性并非始于1949年。早在1945年抗日战争胜利后,苏联的战略意图就已初现端倪。当时苏联最高领导人斯大林既希望中共保持一定军事实力,又不愿看到中国实现完全统一。在苏联的战略考量中,当时具备武力统一中国能力的并非中共军队,而是装备精良、得到美国支持的国民党军队。但若蒋介石政府完成统一,势必会倒向美国阵营,这将使苏联在未来的美苏对抗中处于不利地位。因此,苏联更倾向于中国维持两个政权并立的局面,这种战略构想可谓由来已久。

具体到1949年渡江战役前夕,斯大林提出的划江而治建议,实则蕴含着更深层的战略考量。从地缘政治角度看,任何大国都不希望周边出现一个强大而统一的邻国。虽然中共是苏联的意识形态盟友,但一个统一的新中国拥有近千万平方公里的广袤领土和数亿人口,势必会成为一个难以掌控的变量。斯大林凭借对毛泽东等中共领导人的了解,预见到新中国很可能会坚持独立自主的外交路线(这一判断在后来的历史发展中得到了充分印证)。因此,在苏联看来,最理想的局面是中共控制长江以北地区,同时在军事和经济上仍需依赖苏联的支持。

为阻止解放军渡江,斯大林甚至不惜危言耸听,多次向中共领导人发出警告,声称一旦解放军过江,美国可能动用核武器或直接出兵干预。这些言论表面上是为中共着想,实则完全是从苏联自身利益出发的威胁。那么,当时美国是否真有可能进行军事干预呢?从客观形势看,这种可能性确实存在。但历史的发展往往充满戏剧性——1948年6月爆发的柏林危机彻底改变了国际格局。当时美苏双方在欧洲集结重兵对峙,世界目光都聚焦在西欧,无暇东顾。这场持续300多天的危机期间,中国战场接连爆发三大战役,国民党政权迅速崩溃。在这种国际背景下,美苏两国都无力也无意直接干预中国内战,这为毛泽东下定决心渡江作战创造了有利条件。

值得一提的是,1949年4月南京解放后,国际社会的反应颇具深意。美国驻华大使司徒雷登出人意料地选择留在南京(直到8月才因政策失败离华),而苏联驻华大使罗申却追随溃败的国民党政府南迁广州。这一反常举动充分暴露了苏联外交的两面性——在南京解放后仍变相承认国民党政权的合法性。若非得到莫斯科最高层的授意,罗申断不敢采取如此行动。

所幸以毛泽东为首的中共中央始终保持清醒的战略判断,未受外部干扰,果断发起渡江战役,最终完成了解放全中国的历史使命。面对既成事实,苏联不得不调整对华政策,不仅放弃了划江而治的主张,还在新中国成立后迅速予以承认。这段鲜为人知的外交插曲,成为中苏关系史上一个耐人寻味的注脚。建国初期,苏联确实给予了中国大量经济技术援助,特别是在工业化建设方面发挥了重要作用,但这已是后话了。