健康园地

引 言

2025年3月25日世界卫生组织(WHO)发布了一组触目惊心的数字:

- 全球每年有超过 72万人死于自杀。

- 自杀是全球 15-29岁人群的第三大死因(2021年)。

- 全球 73%(约3/4)的自杀发生在低收入和中等收入国家(2021年)。

- 每有一例自杀发生,会导致更多人企图自杀。 既往自杀未遂是一般人群自杀的一个重要危险因素。

9月10日,很多人可能只知道是教师节,其实,这一天还是 世界预防自杀日((World Suicide Prevention Day,WSPD)。世界卫生组织与国际预防自杀协会将2024~2026年的主题定为“ 改变对自杀的叙述(Changing the Narrative on Suicide)”。该主题旨在

提高人们对减少耻辱感和鼓励公开对话以防止自杀的重要性的认识,从沉默和耻辱的固有观念转向开放、理解和帮助的文化。

谁有风险?

自杀与精神障碍(特别是抑郁症和酒精使用障碍)、既往自杀未遂之间的联系在高收入国家已得到广泛证实。然而,临床上许多自杀是因 丧失处理生活压力(例如财务困境、人际关系纠纷、慢性疼痛和疾病等)的能力,由于冲动而发生。

此外,经历冲突、灾难、暴力、虐待、丧失亲友和孤立感也与自杀行为有着密切关系。遭受歧视的弱势群体的自杀率也很高,包括男女同性恋、双性恋、囚犯等。

预警信号

1.经常谈到自杀(要杀死自己);

2.总是谈到或想到死亡;

3.对绝望、无助或无价值感发出议论;

4.经常说“我不在这里就好了”或“我要离开”;

5.日渐严重的抑郁(深度悲伤、兴趣丧失、睡眠和饮食问题);

6.突然的、出乎预料的由悲伤情绪转为平和安详,甚至表现出愉快的样子;

7.有“死的愿望”,并尝试导致死亡的冒险行为;

8.对过去在乎的事情失去兴趣;

9.拜访或打电话与别人告别;

10.把事情安排妥当、整理要丢掉的东西、更改遗嘱;

11.专心考虑自杀的方法,寻找付诸实施的有关信息(如互联网),同时寻求获得自杀的手段。

预防和控制

WHO发布的《“珍爱生命”战略:各国预防自杀实施指南》中推荐了以下关键、有效、经过循证的干预措施:

- 限制自杀手段的获得(例如剧毒性的农药和药物)。

- 媒体以负责任的态度报道自杀和进行相关话题互动。

- 培养青少年的社会、情感、生活技能。

心理健康不容忽视

专家提醒:自杀之所以成为青壮年人死亡的首因,其主要原因是当前青壮年人群压力大,负担重,导致心理不健康的问题严重,且没有得到释放和治疗。

青壮年人群主要分为两大类人群,一部分是在校学习的中学生、大学生,另外一部分是走入社会才成家立业的青年父母。这两类人群肩负的压力巨大。前者学业负担重,还面临自身成长和感情、就业等多方面压力。而步入社会的青壮年面临生存、工作、经济负担、子女教育等实际问题。 大多数青壮年的心理压力和各种负担始终无法得到释放和纠正,最终走上自杀的悲剧道路。

学会释放心理压力

1.关注身体健康

- 规律运动:定期进行你喜欢的运动,有助于降低压力激素水平和提升天然的“快乐激素”——大脑内啡肽,是释放压力的极佳方式。

- 晒晒太阳:每天早晨晒15分钟太阳有助于调节血清素水,改善心情。

- 规律作息:尽量固定作息时间,睡前1-2小时避免接触电子屏幕(蓝光),促进褪黑素分泌,改善睡眠。

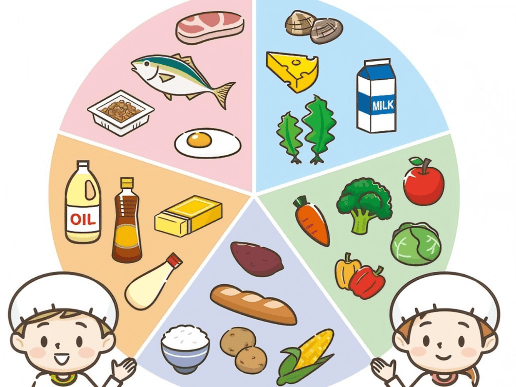

- 享受美食:保证营养摄入、提高身体的免疫力和抗压能力。

2.寻找亲人、朋友的支持

找到可信赖的、能够给予你支持的家人或朋友进行沟通交流,分享你的感受和需要,寻求帮助。

3.保持积极乐观的心态

以积极乐观的方式去思考,勇敢地面对生活中的挑战和困难。

4.培养兴趣爱好

培养1~2种兴趣爱好,如健身、画画、唱歌、跳舞等,也可以加入如读书会、徒步团等兴趣小组。

5.写情绪日记

记录遇到的事件、你的具体感受,不需要特别修饰或整理,只是让思绪随记录流淌。

6.寻求专业帮助

如果正在经历心理困惑且自己无法解决,请及时寻求临床心理科专业人士的帮助。

【温馨提示】:

如果你发现身边的人有自杀风险,请你: 耐心倾听,表达适当的理解和同情,获得他们的信任,鼓励他们寻求专业帮助,必要时可以陪同其就诊。

※部分图片来源于网络,侵权请联系删除

临床心理科