当“高不成”遇上“不愿就”,婚恋观的“三不”鸿沟

春节的喧嚣还未散尽,又是一年一度亲友“围攻”的时刻。“你什么时候结婚?”这句饱含关切(有时也夹杂着催促)的灵魂拷问,依旧是无数单身男女春节期间的“噩梦”。然而,近年来,一个更加尖锐的趋势悄然浮现:身边的男性朋友们,似乎在择偶这件事上,门槛越筑越高,甚至出现了令人咋舌的“三不娶”现象。

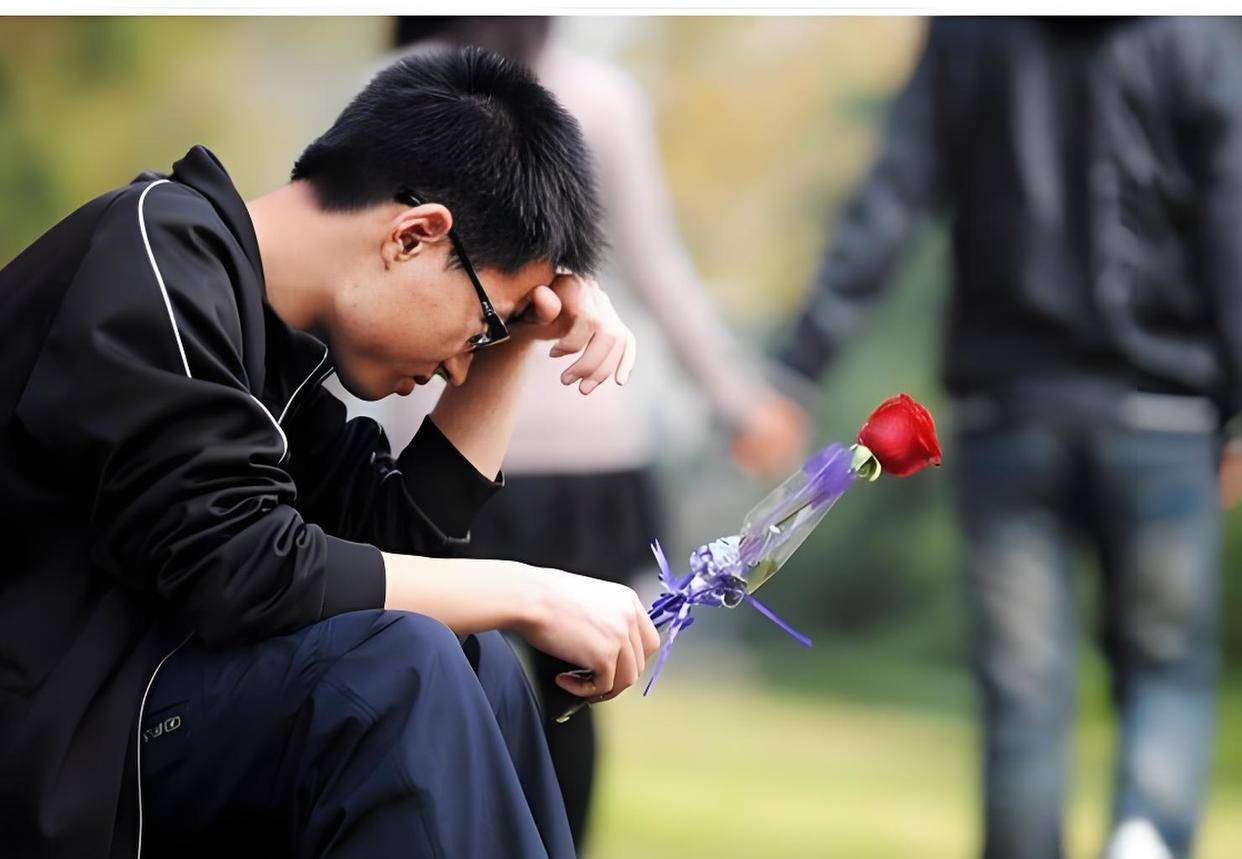

“现在结婚太难了,风险太大,我宁愿单着。”年届三十,在互联网公司打拼的小王,一语道破了不少同龄人的心声。这句话,如同一块投入湖面的石子,在我心中激起了层层涟漪,驱使我深入探寻这背后隐藏的真实原因。

一番与身边单身男性朋友的深度交流后,我惊讶地发现,他们曾经“高不成、低不就”的择偶困境,已被一种更加务实、甚至有些“非黑即白”的考量所取代。“三不娶”的标签,恰似一面镜子,映照出当下社会变迁中,部分男性在婚姻选择上的现实困境与心理博弈。

大数据下的“警示录”:男性择偶的“安全区”

网络大数据平台“知世界”于2025年1月发布的《当代青年婚恋观调查报告》,为我们的观察提供了量化依据。报告显示,在25至35岁的适婚男性群体中,高达67.8%的人明确表示,在寻找伴侣时有不考虑的特定类型。这一比例,与2023年的数据相比,竟然飙升了近15个百分点。如此显著的增长,不禁让人好奇:究竟是哪些女性,成为了这部分男性心目中的“绝缘体”?

经过一番细致的走访和梳理,我提炼出了所谓的“三不娶”画像:不娶啃老族、不娶攀比族、不娶扶弟魔。这三类女性,为何会成为他们婚姻路上的“高压线”?让我们逐一剖析。

第一宗罪:经济独立?“啃老族”的婚姻“雷区”

“啃老族”,简而言之,是指那些在经济上过度依赖父母,缺乏独立生活能力,甚至将这种依赖视为理所当然的女性。85后的小李,在婚恋市场摸爬滚打多年,他曾有过一段刻骨铭心的经历:“我谈过一个女孩,工作三年了,工资大部分都花在了奢侈品上,生活费全靠父母,连房租都是父母给的。我当时觉得,她可能只是暂时需要父母的帮助。但结婚后呢?这种依赖性只会转移到丈夫身上,这种巨大的经济压力,我真的承担不起。”

心理学家张医生在其著作《现代婚姻心理学》中指出,现代婚姻的维系,需要双方共同经营,而经济独立,无疑是婚姻稳定的一块重要基石。那些过度依赖父母的人,往往在应对生活中的突发状况和挑战时显得力不从心,婚后容易产生一系列的适应问题,甚至可能将家庭的经济重担,不自觉地转移给伴侣。

某婚恋网站于2025年3月进行的用户调查也佐证了这一趋势:高达83.2%的适婚男性,将“经济独立”列为择偶的基本条件。而这一数字,在2020年时,仅为65.7%。当下年轻人对婚姻经济基础的重视程度,已然水涨船高,变得愈发务实。

第二宗罪:精神富足?“攀比族”的婚姻“无底洞”

“攀比族”,顾名思义,是那些过分追求物质享受和面子,热衷于与他人比较的女性。时下社会,我们常常听到“男方必须有车有房”、“结婚彩礼不能低于行情”、“婚礼一定要办得风风光光”等等要求,这些过高的物质期望,让不少男性望而却步。

28岁的程序员小张,就曾深陷于一段“攀比”的感情。“我前女友特别在意朋友圈的点赞数,看到别人晒新包、新鞋,她就坐不住了。明明我们都是普通的工薪阶层,她却总想装出一副‘不差钱’的样子。”小张无奈地表示,“我后来发现,这种攀比心理,会让婚姻变成一个永远填不满的无底洞,我们的收入根本无法满足她无休止的欲望。”

社会学家王教授对此现象进行了解释:“在社交媒体泛滥的时代,‘见贤思齐’不知不觉间变成了‘见富思富’,许多人陷入了‘比较焦虑’之中。然而,真正的幸福感,往往源于内心的满足,而非短暂的、由比较带来的虚荣优越感。过度攀比的心态,无疑会给婚姻带来持续的压力和不满足。”

某婚恋平台于2025年5月发布的《婚恋失败原因分析》报告,更是为这一观点提供了数据支持:因“物质期望不匹配”导致的婚恋失败案例,占比高达41.3%,已经成为仅次于“性格不合”的第二大婚恋失败主因。

第三宗罪:原生家庭?“扶弟魔”的婚姻“吞噬机”

“扶弟魔”,这一近年来在网络上引起广泛讨论的词汇,指的是那些过度牺牲自我,甚至不惜损害婚后小家庭利益,也要无条件支持原生家庭,特别是原生家庭中的弟弟的女性。这一概念,让不少男性在谈婚论嫁时,心存芥蒂。

32岁的小吴,亲身经历了一段令人唏mer的感情:“我前女友有个弟弟,从我们交往开始,她就一直把他当成心头肉。弟弟买房,她出首付;弟弟创业,她跟着投资;弟弟结婚,她更是大包大揽。我们交往三年,攒下的积蓄几乎全部给了她弟弟。当我提出异议时,她却说:‘血浓于水,这是天经地义的事情。’最终,我选择了分手。我无法接受,我未来的妻子,会将我们这个新家庭的资源,源源不断地输送给她的原生家庭。”

家庭关系咨询师刘老师认为,现代婚姻,是建立在夫妻关系基础上的新家庭,而过度偏向任何一方的原生家庭,都可能导致夫妻关系失衡。 “‘扶弟魔’现象,在一定程度上折射出中国传统家庭中存在的性别不平等观念,女性往往被期待承担更多牺牲。而这种不平等,很有可能被带入新的家庭关系中,造成潜在的矛盾。”

2025年2月发布的《现代家庭资源分配与婚姻稳定性研究》显示,在因原生家庭问题引发的婚姻矛盾中,妻子过度支持娘家弟弟的案例,占比高达35.7%,而丈夫过度支持娘家弟弟的比例,仅为8.9%。这一悬殊的性别差异,无疑引人深思。

“三不娶”的背后:理性审视还是过度挑剔?

诚然,“三不娶”并非所有男性的普遍共识,但其背后所折射出的,是当代年轻人在婚姻选择时,普遍存在的顾虑和考量。我们不能简单地将其归结为“挑剔”,而更应将其视为对社会变迁和经济压力下,婚姻模式演变的一种理性回应。

近年来,结婚率的持续走低,便是这一趋势的有力证明。据民政部公布的数据,2024年全国结婚登记人数为683万对,较2023年下降3.7%,创下近20年来的新低。这种谨慎的态度,并非对婚姻的否定,而是对婚姻质量的更深层追求。

北京某高校社会学系李教授指出:“当前社会压力巨大、生活成本高昂、职场竞争激烈,年轻人对待婚姻,必须更加理性。‘三不娶’标准,在某种程度上,是对潜在婚姻风险的一种防范,它反映出年轻人更看重婚姻的‘质量’而非‘数量’。”

婚姻观念的双向奔赴:当“三不嫁”遇上“三不娶”

与此同时,我们也要看到,婚姻观念的变化,并非单向的。女性在择偶标准上,同样也在进行着审慎的调整,随之出现了“三不嫁”的现象——不嫁妈宝男、不嫁啤酒肚男、不嫁大男子主义者。

某婚恋机构于2025年4月发布的调查数据显示,高达78.5%的适婚女性,将“情绪稳定、尊重女性”视为首要的择偶条件,而经济条件,则退居第二位,占比为72.3%。这一变化,清晰地表明,当代女性在选择伴侣时,更加看重婚姻中的精神契合与平等互动。

历史的车轮与时代的脉搏:婚姻的演进与重塑

回顾历史长河,婚姻观念的演变,始终与社会发展同频共振。从“父母之命、媒妁之言”到如今的自由恋爱;从“宁可嫁错,不可晚嫁”到“宁缺毋滥”;从“男主外、女主内”到双方共同承担家庭责任……每一次观念的转变,都印证着社会的进步。

当下的“三不娶”与“三不嫁”,或许并非婚恋市场的“悲观信号”,而是人们对美好婚姻、对理想伴侣,一种更积极、更成熟的追求。毕竟,婚姻不应是解决个人生存困境的工具,而是两个独立个体,基于情感连接,共同构建幸福生活的自主选择。

自我成长与共同成全:婚姻的未来之道

对于那些在择偶标准中被“标记”的女性,与其沉浸于被“歧视”的委屈,不如将其视为一次自我成长的契机。经济独立、理性消费、妥善处理原生家庭关系,这些不仅能提升你在婚恋市场上的竞争力,更重要的是,它们能帮助你赢取真正的人生自主权,成为一个更加强大、独立的个体。

同样,男性在坚持自己择偶标准的同时,也应进行自我反思:你是否也曾是那个“妈宝男”?是否也曾有过“大男子主义”的倾向?一段优质的婚恋关系,从来不是单方面的挑剔与要求,而是双方共同努力、相互成全的过程。

婚姻,从来不是一场完美的童话,而是两个不完美的人,在相互理解、相互接纳的基础上,共同经历成长,共同创造幸福的过程。无论“三不娶”还是“三不嫁”,它们最终都指向一个共通的真理:在步入婚姻的殿堂前,成为一个独立、成熟、有责任感的人,才是对婚姻最负责任的态度。

您如何看待当下的“三不娶”现象?您认为,理想的婚姻伴侣,应当具备哪些宝贵的特质?欢迎您在评论区留下您的观点和宝贵经历,让我们一起探讨,共同学习!

温馨提示: 本文所有资料、数据与素材均来源于网络公开信息。作者旨在探讨社会现象,无意针对、影射任何特定国家、政体、组织、种族或个人。文中数据与理论考证均来源于网络资料,并不代表作者赞同文中所述法律、规则、观点、行为,或对其真实性负责。以上内容仅供参考,具体信息请以官方公告为准。作者对因以上或相关内容产生的任何问题概不负责,亦不承担任何直接或间接的法律责任。"