夏秋换季,凉意渐浓,心血管门诊的患者却悄悄多了起来。

“夏天血压还挺稳,怎么一入秋就飙高了?”

“药没停过,最近却总头晕……”

这样的困惑,藏着季节对血压的“隐形调控”。

多项研究证实,温度每降低1℃,收缩压会升高1.14mmHg,舒张压升高0.58mmHg,尤其老年人血管弹性差,血压波动更像“过山车”。

这看似寻常的季节变化里,藏着4个易被忽视的血压“推手”,稍不留意就可能牵动心血管风险。

揪出4个“隐形推手”:秋日血压波动的原因

1.气温骤降:为“保暖”,血管在悄悄加压

秋风掠过皮肤时,身体会本能启动血管收缩模式以减少热量散失。

可这看似无害的生理反应,却给心血管拉响了警报。

血管收缩直接让血液流动的阻力增加,心脏得用更大力气泵血,血压自然随之升高。

同时,寒冷会刺激交感神经兴奋,促使肾上腺素等激素分泌增多,进一步让心跳加快、血管收得更紧,形成“血压升高→神经兴奋→血压再升高”的恶性循环。

更棘手的是秋季早晚温差大,比如清晨出门时气温15℃,午后升至25℃,傍晚又跌回18℃,血管在“收缩-舒张”间反复切换,血压波动更剧烈,这种“忽高忽低”对血管的损耗,比持续高血压更隐蔽。

2. 饮食陷阱:“贴秋膘”里藏着血压危机

夏天没胃口,入秋后食欲回暖,“贴秋膘”的习惯加上螃蟹、板栗、炖肉等应季美味,悄悄把血压推向危险线。

①高盐摄入是“重灾区”

数据显示,中国居民日均食盐摄入量超标,世界卫生组织建议量是5克,本身就有血管问题的朋友,要减少盐分摄入。

盐里的钠会让身体储存更多水分,血容量增加,血压也会随之升高。

②高糖水果别贪多

秋季柚子、葡萄、柿子等水果丰收,但若过量吃,多余糖分可能转化为脂肪堆积,加重血管负担,间接影响血压稳定。

③高脂饮食拖后腿

炖肉、坚果等“补秋”食物若吃太多,会让血脂升高、血管弹性变差,相当于给血管“添堵”,进一步推高血压。

3.懒于运动:活动减少降低血管“弹性”

天气转凉后,不少人因早晚寒意减少户外活动,甚至陷入“久坐不动”的状态,运动习惯的转变,正悄悄削弱血管活力。

规律运动能促进血液循环,帮助血管维持良好收缩舒张能力,如同常拉伸的橡皮筋保持弹性。

而运动减少会让血液循环变慢,血液流动效率下降,多余脂肪易在血管壁堆积,使血管逐渐失去弹性。

长期如此,会使血管的收缩舒张灵活性降低,血压波动幅度增大、稳定性下降。

4.情绪烦躁:负面情绪打乱血压“平衡节奏”

秋季气候干燥,空气中湿度降低,加上换季时环境变化带来的情绪低落,双重因素叠加下,人更容易陷入烦躁、焦虑、易怒等负面情绪中。

当人处于烦躁、焦虑状态时,大脑会向交感神经发出“信号”,促使交感神经活跃度大幅提升,进而刺激肾上腺素、去甲肾上腺素等激素大量分泌。

这些激素一方面让心跳速度加快,心脏泵血的频率和力度增强,增大血液对血管壁的冲击力。

另一方面会让全身小血管进一步收缩,血液流动的阻力随之增加,双重作用下,血压会在短时间内快速升高。

教你4招应对:让血压在秋日里稳下来

季节变化带来的血压波动并非“无解”,做好这4点,能筑牢心血管防线。

1.科学保暖:给血管“穿好外衣”

早晚出门时做好“分层保暖”,尤其注意颈部、手腕、脚踝等部位(颈部受凉可能诱发颈椎病,间接升高血压)。

室内温度别太低,建议保持在18~22℃,避免从温暖室内突然走到寒冷户外,让血管有“适应时间”。

睡前用温水泡脚10~15分钟,促进下肢血液循环,帮助血管放松。

2.饮食管理:把好“入口关”

换用低钠盐或含钾盐,做饭时少放盐、酱油、蚝油等含钠调料,每日盐摄入严格控制在5克以内(约一啤酒瓶盖的量)。

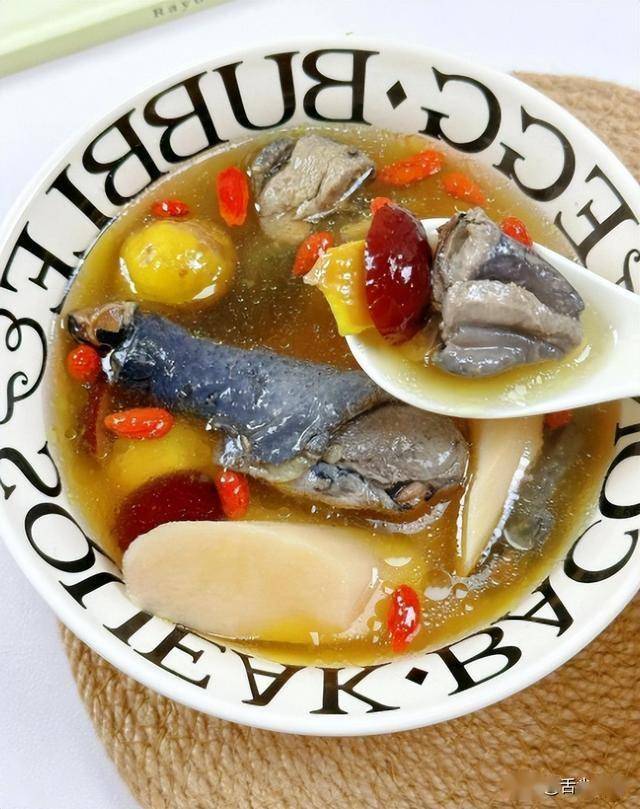

“贴秋膘”选瘦肉、鱼类、豆制品等优质蛋白,少吃肥肉、油炸食品,搭配芹菜、菠菜、香蕉等含钾食物(钾能帮助排出体内多余钠)。

水果每天吃200~350克即可,避免一次吃太多高糖水果(如荔枝、榴莲)。

3.科学运动:为血管“注入活力”

根据血压水平选择适配运动,才能在保护血管的同时提升活力。

轻度高血压人群(收缩压140~159mmHg和/或舒张压90~99mmHg),可选择快走、游泳、羽毛球等中低强度有氧运动;

中度高血压人群(收缩压160~179mmHg和/或舒张压100~109mmHg),适合慢跑、太极、瑜伽等舒缓运动;

重度高血压人群(收缩压≥180mmHg和/或舒张压≥110mmHg),需先通过药物等方式将血压控制在安全范围,再在医生指导下开展低强度活动(如慢走),避免剧烈活动。

此外,秋季运动需避开早晚低温时段,选择上午10点后、下午3~4点气温较稳定时进行,运动时若出现头晕、心慌、胸闷等不适,需立即停止并休息,待症状缓解后及时监测血压。

4.精准监测:给血压“装上警报”

血压波动期做好精准监测,能及时捕捉血压变化,为后续调节提供依据。

监测频率需严格把控,每天早、中、晚各测1次,每次测量前需静坐5~10分钟,避免刚运动、情绪激动或饮用咖啡后立即测量,确保数据准确。

若发现血压持续偏高(收缩压超140mmHg 或舒张压超90mmHg),或出现头晕、胸闷、视物模糊等不适症状,切勿自行增减降压药,需及时携带监测记录就医,让医生根据血压波动规律调整治疗方案。

秋风虽凉,但心血管健康不能“降温”。

摸清季节对血压的影响,避开4个“隐形推手”,做好4项“护压举措”,能让血压在秋日里稳如磐石,守住一整个季节的健康。

【参考文献】

1.Wang Q, Li C, Guo Y, et al. Environmental ambient temperature and blood pressure in adults: a systematic review and meta-analysis[J]. Science of the Total Environment, 2017, 575: 276-286.

说明:文字原创,部分图片由AI生成。