“八王之乱”是西晋王朝灭亡的重要原因,而在这个历史事件之后,中国的历史进程转向了东晋和十六国时期。许多人认为,“八王之乱”与随后的东晋十六国之间没有直接的关系,但也有学者指出,东晋十六国实际上是“八王之乱”派系斗争的延续。那么这一观点究竟是如何产生的呢?接下来,我将分享一下我的观点,这是基于一些历史观察而得出的见解。

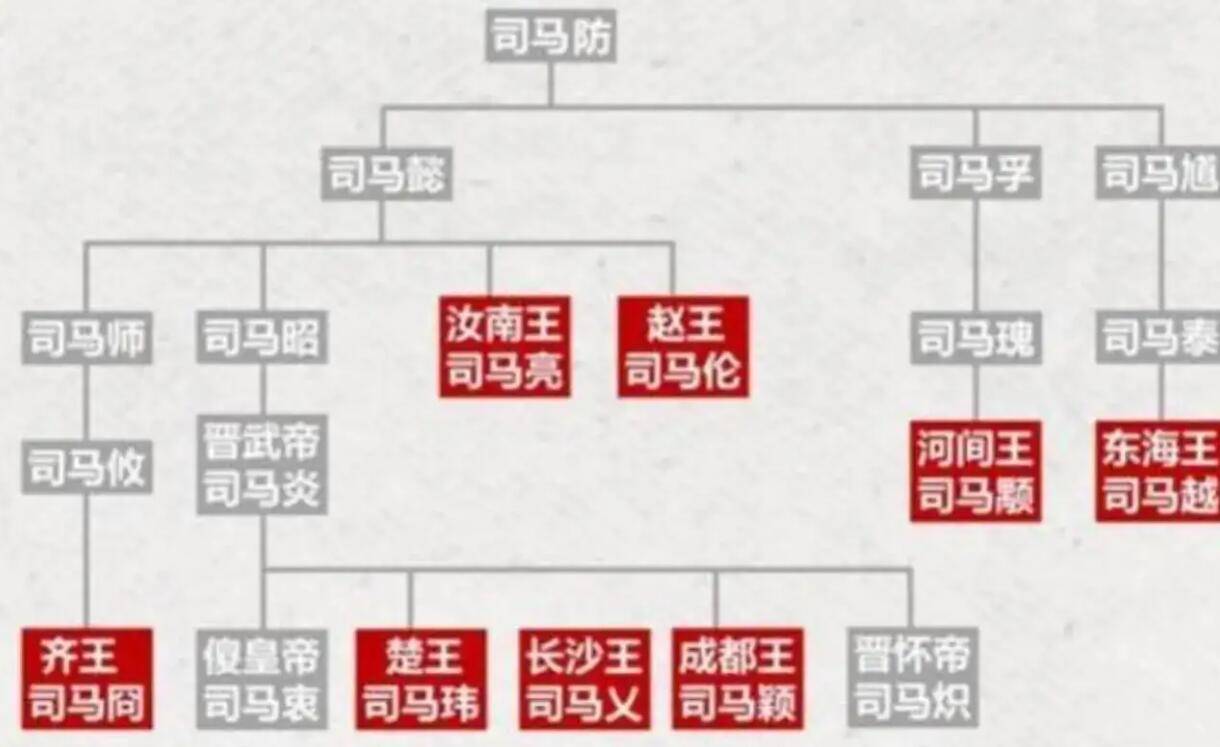

随着“八王之乱”的不断升级,西晋的藩王和官员逐渐分化为两大阵营。一个阵营以成都王司马颖为核心,而另一个则以东海王司马越为主导。此时的“八王之乱”已经演变成一场席卷整个北方的大规模内战,而居住在中原地区的“五胡”部落在这场动乱中也扮演了重要角色,它们开始在司马颖和司马越之间选择阵营,试图在这场权力争夺中为自己找到更好的归属。

根据历史记载,虽然司马颖的封号是成都王,他的实际封地是在邺城,也就是如今的河北省邯郸市临漳县附近。这个地区自东汉以来就成为了匈奴和羯等“五胡”部落的聚集地。因此,汉赵的开国皇帝刘渊和后赵的开国皇帝石勒都曾是司马颖的部下,为其招兵买马、扩大实力。可见,这一地理位置在当时具有重要战略意义。

为了有效对抗司马颖的势力,司马越做出了两方面的战略部署。首先,他将自己的主要支持者,琅琊王司马睿派往南方,以实现“狡兔三窟”的策略,确保在多个地方都有支持力量;其次,他争取到了宁北将军、青幽二州刺史王浚的全力支持,这样一来,司马越就能够形成对司马颖的战略包围。王浚与鲜卑各部的关系密切,这使得鲜卑部落也积极加入了司马越的阵营。

与此同时,西部的一些地方势力(如张轨、氐、羌)则相对倾向于支持司马颖。因此,五胡在“八王之乱”中开始分化为两个主要派系:匈奴、羯、氐、羌等部落站在了司马颖的一方,而鲜卑则倾向于司马越。除了相对中立的李氏成汉派系之外,南方的地方势力大多选择支持司马越。可以说,东晋十六国的雏形此刻已经开始具备,局势正朝着更加复杂的方向发展,为日后纷繁的历史画卷埋下了种子。