一滴汗,可能是身体发出的警报

盛夏酷暑,人们如同置身蒸笼,汗如雨下。然而,并非人人汗流浃背,有些人却像干涸的土地,丝毫不见汗湿。这种排汗异常,往往预示着身体内部可能潜藏着危机——血糖问题。虽然多汗并非诊断糖尿病的绝对标准,却如同透过一扇窗户,窥见潜在的健康隐患。让我们深入探究汗液背后的秘密,揭开糖尿病与排汗之间的神秘关联。

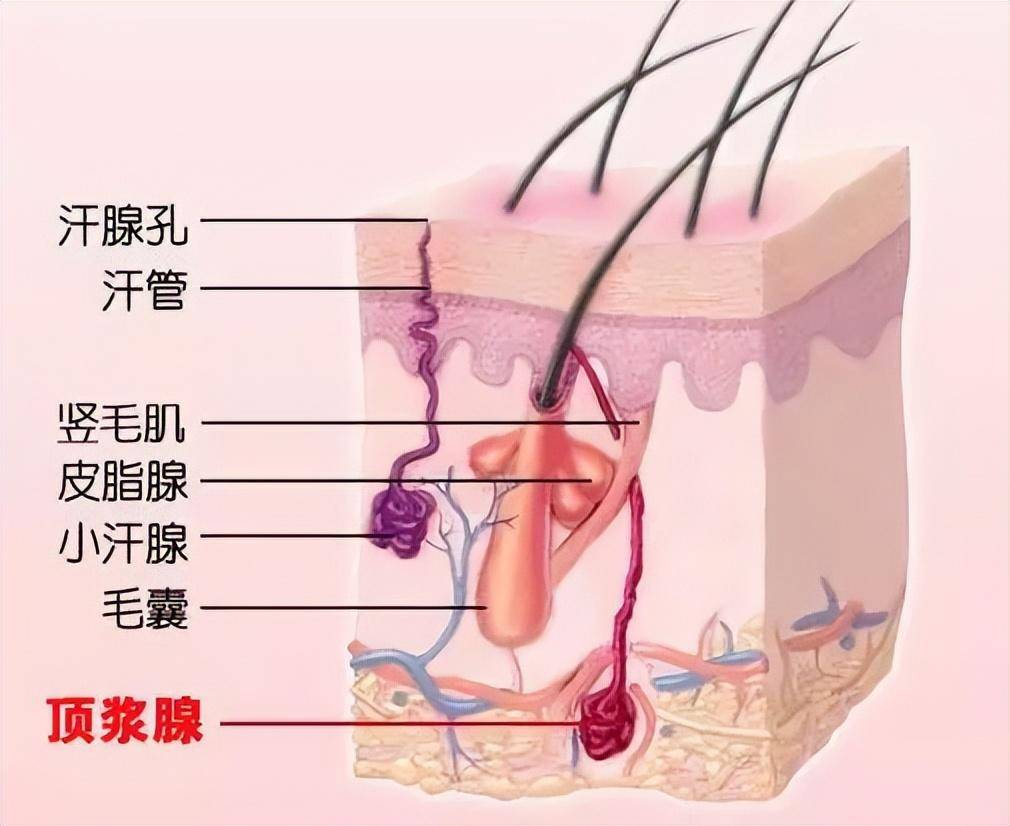

正常情况下,汗液如同身体的“空调系统”,调节体温。但糖尿病患者的排汗却显得“特立独行”。

汗液的异常表现:身体发出的无声警报

上半身大汗淋漓: 糖尿病患者常出现上半身,特别是头部、面部和颈部汗流不止的现象,衣服常常被汗水浸湿,如同地图一般。这可能是自主神经性病变的结果。长期糖尿病会损伤支配汗腺的交感神经,导致汗腺功能紊乱,如同遥控器失灵,汗腺也随之“罢工”。

餐后或情绪紧张时汗如雨下: 进食热食或情绪紧张时,面部汗水如同倾盆大雨,这被称为“餐后出汗”或“味觉性出汗”,是交感神经功能失调的表现。

手脚干裂如纸: 手掌和脚底几乎不出汗,皮肤干燥粗糙,如同老树皮一般,甚至出现干裂、脱皮,甚至皲裂,小伤口容易恶化。这是由于远端神经受损,汗腺随之瘫痪所致。

昼夜汗流不止: 夜间睡眠时汗如雨下,白天也持续出汗不止。这种情况通常伴随低血糖反应,身体正试图通过释放肾上腺素来进行自救。

这些异常的汗液信号,绝非简单的炎热反应,而是身体发出的警报。

糖尿病的典型症状:多汗只是其中一环

判断是否患有糖尿病,需综合考虑以下症状:

口渴多饮: 经常感到口渴,饮水量明显增加,排尿也频繁。

体重下降: 食欲正常甚至增加,但体重却持续下降。

疲乏无力: 即使充足睡眠,仍感觉疲惫不堪。

伤口愈合缓慢: 即使是小的伤口,也难以愈合,甚至出现感染。

如果您不仅出现上述异常的汗液表现,还伴随其他几项症状,则更需警惕糖尿病的可能。千万不要将汗液异常仅仅视为一个笑话。

糖尿病患者汗腺“任性”的根本原因

糖尿病并发症——周围神经性病变,尤其是自主神经性病变,是导致汗腺功能紊乱的关键。自主神经系统负责调节人体内部环境的“后台操作”,一旦受损,排汗系统自然失控。研究表明,约60%的2型糖尿病患者在病程中会出现不同程度的自主神经紊乱。汗腺如同工人们,神经系统则是他们的“班长”。“班长”罢工,工人自然效率低下,导致汗液分泌异常。

许多人直到糖尿病发展多年后才意识到汗液异常的意义。 因此,尤其以下人群更应提高警惕:

有糖尿病家族史的人群;

长期高糖饮食、肥胖、生活作息紊乱的人群;

更年期女性(易与激素波动混淆);

常年手脚干裂、出汗不均的人群。

切勿等到血糖飙升才追悔莫及,及早发现,及早治疗,才能有效控制病情。

警惕网络“伪科普”的误导

网络上流传着一些错误说法,例如“出汗多是身体好”、“排汗能排糖”、“出汗能治病”等。真相是:糖尿病患者的异常出汗,并非身体健康的标志,而是代谢紊乱的表现,与感冒上火截然不同。盲目相信“汗蒸”、“艾灸”、“泡脚排汗”能控制血糖,更是危险的做法。这些方法只能起到缓解情绪的作用,绝不能替代正规的医疗治疗。

中医与西医对糖尿病汗液异常的解读

中医认为,汗液属于“津液”,与气血运行密切相关。糖尿病对应中医的“消渴”病,多为阴虚内热或气阴两虚,一些患者汗液如同“油泻”,正是虚热的表现。西医则强调神经和代谢因素,认为糖尿病的汗液异常是神经损伤、代谢紊乱和药物反应等共同作用的结果。中医和西医的解释虽然不同,但殊途同归,都在关注身体的“汗语”。

有效控制血糖,恢复正常汗液分泌

要使汗液分泌恢复正常,并非依赖于擦汗或服用补药,而是控制血糖才是根本。

药物治疗: 在医生指导下,规范服用二甲双胍、阿卡波糖、格列齐特缓释片等药物。

饮食控制: 多吃低升糖指数食物,如燕麦、豆类、绿叶蔬菜等。

运动锻炼: 进行快走、游泳、骑行等运动,每周至少150分钟。

情绪管理: 压力过大会增加肾上腺激素分泌,导致出汗紊乱。通过冥想、深呼吸、适度社交等方式缓解压力。

生活细节: 注意脚部护理,避免干裂感染,尤其对于出汗较少的患者。

控制血糖如同“灭火”,调节汗液分泌如同“修空调”,两者缺一不可。糖尿病并非一朝一夕形成的,它如同潜伏的影子,逐渐侵蚀健康。汗液,便是身体发出最早的预警信号。别忽视一滴汗,它可能是你防患于未然的起点,也可能是你病入膏肓的警钟。

参考文献:

[1]钟雪梅,陈敏,凌雅韵,等.二甲双胍治疗老年2型糖尿病合并肌少症的临床观察[J].中国药房,2025,36(06):732-736.

[2]王俊杰,李慧,刘云,等.糖尿病自主神经性病变的研究进展[J].中华糖尿病杂志,2024,16(02):89-94.

声明:本文仅供科普健康知识,不构成诊疗建议。如有不适,请及时就医。

(作者声明:作品含AI生成内容)

"