声明:本文根据权威资料结合个人观点撰写,为原创内容,文末已标注文献等相关信源,在今日头条全网首发72小时,文章不含任何虚构情节和“艺术加工”,无任何虚构对话,本文不含任何低质创作,旨在更加趣味性的科普健康知识,如有不适请线下就医。

“我每天吃得挺正常的,为什么检查时骨密度越来越低?”这句话出自一位中年女性在体检时的提问。

很多人以为骨骼问题只与年龄、运动不足或钙摄入不足有关,却很少意识到饮食结构里隐藏的风险。一些常见的食物,吃多了反而会悄悄让骨骼失去支撑力。

骨质疏松、骨折风险的增加,并不是一天两天的事,而是这些习惯积累的结果。人们习惯强调补钙,却忽略了那些正在悄悄带走钙质的食物。

高盐食物是最容易被低估的一个。很多人觉得盐吃得咸一点无所谓,但事实上,盐分进入体内后,钠离子会影响肾脏对钙的再吸收,让钙通过尿液排出。

长期的高盐饮食,就意味着钙质在不知不觉中流失。即便每天额外补钙,也常常抵消不了这种流失速度。研究显示,高盐饮食的人骨折风险比正常饮食者高出不少。

很多人只注意血压,却忽视了盐对骨骼的影响。特别是腌制食品、方便食品、调味重的零食,里面的钠含量远远超过日常需求量。

有人以为喝点牛奶就能抵消,但骨骼的代谢是一个复杂过程,持续的钠负担会让补充效果大打折扣。盐的问题从来不只是心血管,而是全身的负担,骨骼是最直接的牺牲品之一。

含糖饮料和甜食也是骨骼的隐形敌人。大量糖分进入体内后,会干扰钙和镁的代谢,还会增加胰岛素的分泌,造成矿物质利用率下降。

特别是碳酸饮料中加入的磷酸盐,会让钙磷比例失衡,使得骨骼钙化过程受到阻碍。很多年轻人长期把饮料当水喝,几年后可能还没察觉,但等到三四十岁时,骨量下降的速度比同龄人更快。

糖分本身也会促进体内慢性炎症,而慢性炎症环境下的骨质代谢往往是不稳定的。有人认为适量甜食无伤大雅,但现代人的问题往往不在于“适量”,而在于“过度”。

饼干、蛋糕、饮料看似轻巧,但日积月累对骨骼的负面作用不可忽视。糖的问题从来不是单纯的体重,而是与骨骼紧密挂钩。

过量咖啡因也是容易被误解的。很多人把咖啡当作提神的必需品,却不知道其中的咖啡因会增加钙的排泄。一天一杯可能影响有限,但三四杯以上,身体就会在不知不觉间失去大量钙质。

特别是习惯空腹喝咖啡的人,胃肠吸收本来就受影响,再加上咖啡因的作用,钙的利用率更低。有些人喜欢把茶、能量饮料叠加,结果每日摄入的咖啡因远超安全量。

骨骼的损伤并不是立刻显现,而是潜移默化地减少骨量。很多年轻人以为骨质疏松是老年病,却没意识到骨量峰值往往在三十岁左右达到顶点。

如果在这段时期因咖啡因流失钙质,未来的储备不足问题就无法逆转。咖啡的文化属性和提神作用让人忽略了这一点,但对骨骼的长期损耗是不可否认的。

过量酒精是另一大陷阱。酒精会直接损害成骨细胞的功能,让骨骼修复和生长的能力下降。长期饮酒的人骨质疏松风险明显升高,这不仅是因为酒精影响钙吸收,还因为它改变了骨代谢的平衡。

更糟的是,酒精常常伴随生活方式紊乱,饮食不规律、运动不足,这些因素叠加在一起,加速了骨质流失。有人认为适量饮酒对心脏有益,但骨骼并不会从中获益。

事实上,即便少量酒精也会对骨细胞产生负面影响,尤其是青少年和骨骼尚未发育完全的人群。

长期看,酒精不仅让骨量减少,还会增加跌倒的风险,这种双重打击使得骨折的发生率更高。酒的文化传统掩盖了它的危害,但从骨骼角度出发,酒精几乎没有任何值得推荐的价值。

高草酸食物也常常被忽视。菠菜、苋菜、马齿苋等蔬菜含有较多草酸,草酸会和钙结合生成不溶性的草酸钙,使得体内钙吸收率大幅下降。

很多人以为吃绿色蔬菜一定对骨骼有益,但在未经过处理的情况下,高草酸蔬菜反而会成为钙吸收的阻碍。尤其是习惯每天大量食用这些蔬菜的人,骨骼状态往往不如吃多样化蔬菜的人稳定。

烹饪过程中虽然可以去掉一部分草酸,但无法完全避免。长期以高草酸食物为主要蔬菜来源,会让身体处于缺钙状态,即便表面饮食看似“健康”,实际骨骼却在慢慢失去支撑。

更复杂的是,草酸不仅影响钙,还可能与铁、镁结合,影响整体矿物质平衡,对骨骼的间接损害也在持续。

从这些角度看,骨骼健康并不仅仅取决于钙和维生素D的摄入,更在于如何避免让钙不断流失。很多人只想着补,却忽视了“防”的意义。

盐、糖、咖啡因、酒精、草酸,这些因素结合在一起,构成了骨骼的隐形负担。人们往往在年轻时毫不在意,等到骨质疏松、骨折发生,才追悔莫及。

其实骨骼的问题是长时间累积的结果,越早认识到这些饮食陷阱,就越有可能保住未来的骨量。

骨骼是有一定修复和适应能力的,只要及时调整饮食结构,减少这些不利因素,结合适度运动和均衡营养,骨量依旧有机会得到改善。

关键在于能否早一步意识到,伤害往往来自习惯中最常见的东西,而改变习惯,才是骨骼真正的保护。

以上内容仅供参考,若身体不适,请及时咨询专业医生

关于骨骼您有什么看法?欢迎评论区一起讨论!

![]()

参考资料

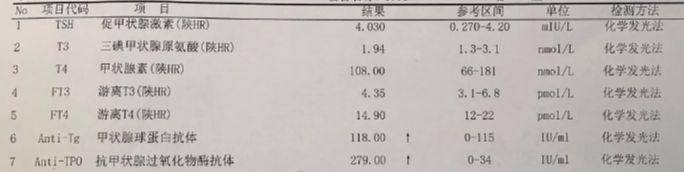

高位复杂性肛瘘致尾骨受损治疗1例乔小磊;廖行忠;刘峰;廖雯宇实用中医药杂志2011-02-15