脖子的秘密:一个隐藏的糖尿病预警信号

别再只盯着血糖仪了,或许家里的软尺也能派上大用场。一项来自美国权威大学代谢病研究中心的研究,分析了超过1.2万人的体检数据,发现颈围与血糖控制水平之间存在显著关联,这使得脖子,远不止是挂项链的地方,它堪称糖尿病患者的新型“健康风向标”。 从今天起,量量脖子,也许能提前发现潜在的代谢问题,给自己一个更健康的未来。

这项研究颠覆了我们对糖尿病早期预警的传统认知。以往,我们主要依赖血糖仪、验血报告等手段,忽略了人体自身发出的微妙信号。事实上,脖子变粗,可能早已预示着糖尿病的加剧。 研究发现,颈围的增加,尤其是对于2型糖尿病患者而言,往往意味着病情恶化或血糖波动频繁。在某些人群中,颈围变化甚至比腰围更早反映出代谢异常。临床资料显示,男性颈围超过39厘米、女性超过35厘米,就应该提高警惕,这并非糖尿病确诊标准,但这类人群通常伴随高血脂、高血压等代谢综合征,而这正是糖尿病的高危因素。

颈围为何能成为糖尿病的预警指标?其生理机制在于,颈部脂肪堆积,与腹部内脏脂肪性质相似,都属于活性很强的内脏脂肪。这种脂肪容易分泌炎性因子,破坏胰岛素敏感性,从而使血糖难以控制。 即使空腹血糖尚未超标,颈围的增加也可能预示着身体正悄悄发出预警。正如一位研究者所言:“尤其是2型糖尿病患者,如果颈围持续增长,往往意味着病情可能正在恶化,或者血糖波动频繁。” 千里之堤溃于蚁穴,脖子看似不起眼,却是全身代谢负担的放大镜,它不像体重那样经常被关注,更容易被忽略。

除了颈围的增加,有些糖尿病患者还会在脖子后侧或颈部皮肤出现暗沉、粗糙、像天鹅绒般的斑块——黑棘皮病。这并非疾病本身,却是胰岛素水平过高的标志,是身体在呐喊:“我对糖已经很不耐烦了!” 这些症状提醒我们,糖尿病并非简单的“血糖升高”,而是一种系统性代谢紊乱,脖子的变化正是这种系统失衡的外在体现。

一项韩国的横断面研究进一步佐证了这一点。研究者对两千多名成年人进行颈围测量,并与糖耐量试验结果比对,发现颈围每增加1厘米,2型糖尿病的发病风险就提高近10%。虽然这数字看似不大,但长期累积和人群基数放大后,不容忽视。

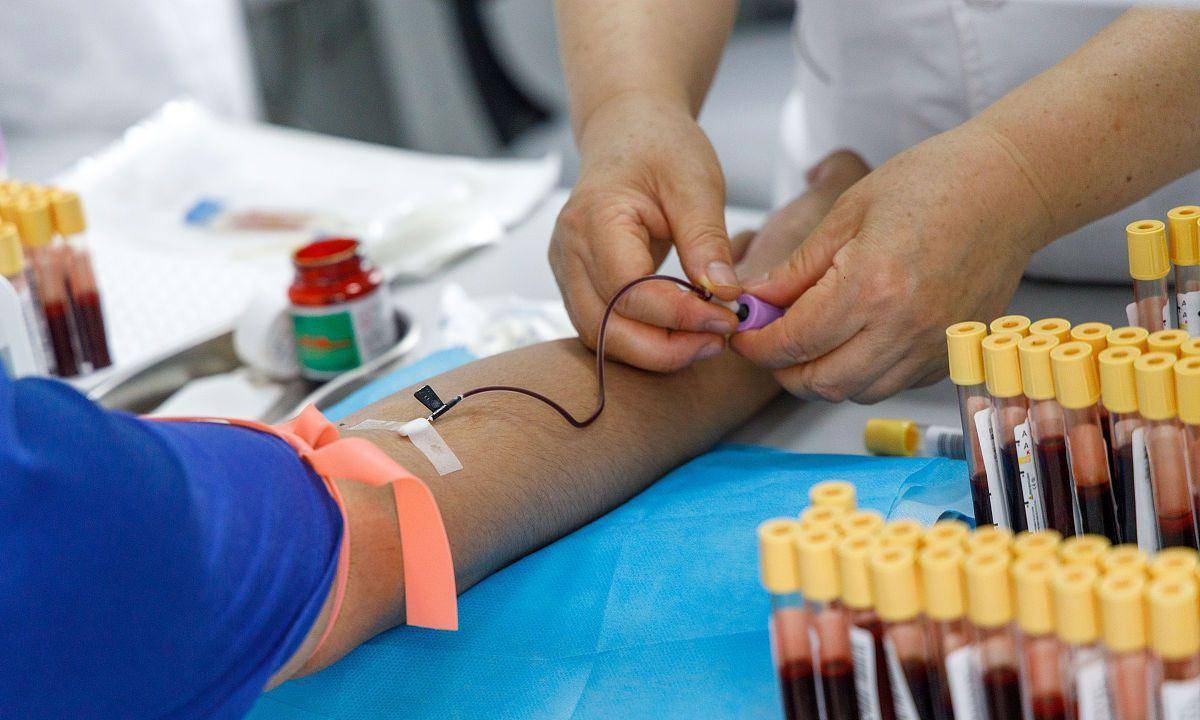

需要强调的是,颈围只是参考指标,并非诊断标准。更准确的判断仍需结合空腹血糖、糖化血红蛋白、胰岛功能等检查项目。然而,这并不影响我们在日常生活中对颈围的关注。 定期测量颈围,就像量血压、量体重一样,应成为自我健康管理的一部分。特别是家族有糖尿病史、体重偏高或久坐少动的人群,更应重视这一信号。

在门诊中,我曾遇到一位五十多岁的男性患者,体重控制良好,但近期体力下降、口渴,体检发现空腹血糖偏高。 仔细观察,我发现他的颈围比上次就诊明显增粗,建议他进行胰岛功能检查,结果显示胰岛素抵抗指数异常升高。 他的身体正在“悄悄耗糖”,尚未“失控”,这正是许多糖尿病患者的共同状态:血糖未达诊断标准,但代谢系统已疲于应付,而颈围的变化,或许是第一个拉响警报的“哨兵”。

控制颈围最有效的方法仍然是:合理饮食、规律运动、控制体重。减少高糖高脂饮食,增加蛋白质和膳食纤维的摄入,有助于减少内脏脂肪堆积;每天坚持快走30分钟,也比久坐不动强得多。 此外,睡眠质量也至关重要。部分颈围较粗的人容易出现阻塞性睡眠呼吸暂停,这会导致夜间低氧、交感神经兴奋,进一步加重胰岛素抵抗。 如果打呼噜严重、白天容易疲倦,也要考虑是否与颈围过粗有关。

中医也关注颈部与代谢健康的关系,虽然解释途径不同,但从另一个角度印证了现代医学的发现。现代医学通过科学研究提供了更清晰的解释路径。目前,国际多家糖尿病学会正在考虑将“颈围”纳入代谢综合征评估工具,以提高早筛和干预的有效性。

别再忽视这个简单的测量,从今天起,拿起软尺,量量你的脖子,为你的健康保驾护航。

(健康声明:本文所提及的症状或机制为相关疾病的可能表现形式,但也可能来源于其他疾病,不能作为确诊标准。如有不适,请及时前往正规医疗机构就诊,不建议自行判断与治疗。)

(参考文献略)

"