声明:本文根据权威资料结合个人观点撰写,为原创内容,文末已标注文献等相关信源,在今日头条全网首发72小时,文章不含任何虚构情节和“艺术加工”,无任何虚构对话,本文不含任何低质创作,旨在更加趣味性的科普健康知识,如有不适请线下就医。

“ 我明明感觉只是一阵胸闷,没想到就进了抢救室。”这是某位中年患者在恢复期说的一句话。

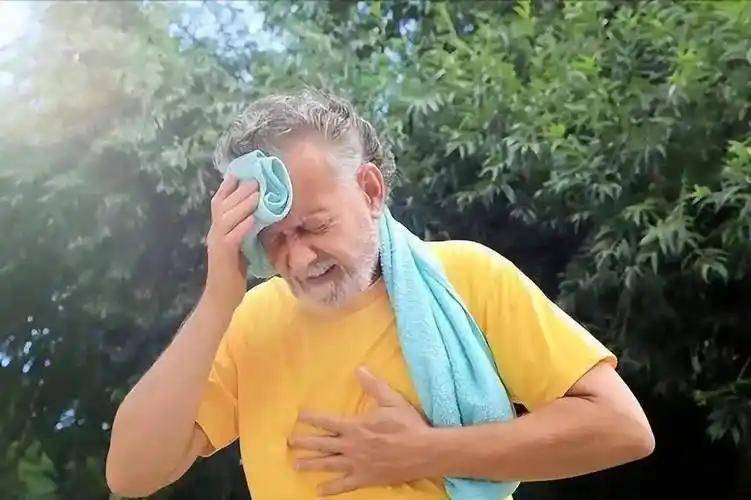

简短的一句,却折射出一个正在加速扩大的现实:在炎热季节,心梗的发病率显著增加。

很多人以为酷暑带来的只是中暑或疲劳,却忽略了心脏在高温环境下的承受极限。每一次对身体的忽视,都是在加重心梗的风险。

高温本身就让血管扩张,心跳加快,心脏处于高负荷状态,如果在这个时候还叠加了错误的生活习惯,就会成为压垮身体的临界点。

很多病例证明,突发心梗往往与一些看似无关紧要的细节紧密相关。

过度贪凉、缺水或补水不足、高温下的剧烈运动、忽视身体发出的信号,这些常见行为往往被轻视,却是最常见的触发条件。

人们往往在日常生活中追求一时的舒服感,却忘记了心脏最需要的是平稳与节制。

在炎热天气里,过度贪凉是一种普遍习惯。 许多人在烈日下活动后,大汗淋漓回到室内,会立刻冲冷水澡,或者把空调温度调到最低。

短暂的凉爽带来心理安慰,却在生理上形成了巨大的应激反应。人体血管在高温中已经处于扩张状态,突然遇冷,血管急剧收缩,血流速度瞬间发生变化,心脏需要立刻调整供血来维持稳定。

对于血管本身存在粥样硬化或狭窄的人群,这种刺激是最危险的。 很多人以为年轻人没有风险,但医学观察表明,年轻群体在极端冷热刺激后,同样可能因血管痉挛诱发心梗。

人们常常觉得凉快才是避暑的关键,却忽略了身体真正需要的其实是平缓的过渡。空气流通、温度适中,才是给心脏留出的安全余地。追求极端的凉爽,不过是拿心脏去做赌注。

缺水或补水不足的危害,往往被人低估。 高温下大量出汗,体液和电解质快速流失,血液浓度升高,血液的流动性下降,这时形成血栓的风险急剧增加。

血栓一旦堵塞冠状动脉,就会引发心肌梗死。很多人习惯在口渴时才补水,其实等到口渴,身体早就进入缺水状态。

更有甚者喜欢用冰镇饮料来解渴, 虽然瞬间缓解口渴,却同时让血管受到强烈刺激,增加心脏负担。

补水应该是全天分散进行,每次少量,让身体维持稳定的水分水平,这样血液才不会过于粘稠。

对于心脏健康而言,水是最简单也最关键的保护。 但遗憾的是,很多人并没有意识到缺水与心梗之间的密切关系,以为喝饮料就等于补水,却不知道高糖高咖啡因的饮品反而会加重负担。

真正健康的做法是常温的清水,分散饮用,这样才能真正减轻心脏的压力。

在高温环境下进行剧烈运动或体力劳动,是另一种常见的风险。 人们常把“多出汗”与健康画上等号,认为流汗越多说明锻炼越充分。

但在酷热天气中,剧烈运动让身体能量消耗加倍,心脏负荷也随之飙升。血管在扩张,血流加快,心脏需要拼命工作来维持循环。

烈日下长时间劳动的人群,往往在毫无准备的情况下就触碰到极限,心梗可能在几分钟内发生。

医学界的经验总结一再提醒, 夏季运动更需要适度,晨练、傍晚活动都要避开高温时段,而不是和环境较劲。

特别是中老年人,更不能把流汗量当成健康的标志。 运动的目的是促进循环,而不是挑战极限。身体真正需要的,是平稳的节奏和可控的消耗,而不是高温下的硬撑。

事实证明,不恰当的运动方式,比久坐不动更容易诱发急性事件。

最容易被忽视的,是身体自己发出的预警信号。 心梗前并不是完全没有迹象,很多人都曾经历过胸闷、压迫感、乏力、心慌、大量出汗等表现。

遗憾的是,这些信号往往被解释为中暑、疲劳,或者单纯的天气太热。夏季的炎热环境,使得人们更容易把症状当作普通不适,结果错过了黄金救治时间。

医学资料显示, 大量心梗患者在发作前的数小时乃至数天,都曾出现过先兆症状,只是没有被重视。

人的身体并非无声无息,它在危险来临前会不断提醒,但如果一味忽略,就是把求生的机会白白放走。懂得倾听身体,重视每一次异常感受,才是对生命的最大尊重。

除了这些直接行为,高温与心梗的关系,还体现在心理和生活节奏上。 炎热天气让人情绪波动大,容易烦躁,睡眠质量下降,交感神经兴奋,心率加快,血压升高。

这些变化叠加起来,就像在心脏周围安放了隐形的炸药。很多人以为只要饮食健康、锻炼规律,就能远离心脏病,却忽略了心理因素的作用。

焦躁、失眠、压力,都是心梗的推手。医学上早已证实, 心理紧张带来的交感神经兴奋,对心血管的损害不亚于高脂饮食。

尤其在炎热的环境中,心理稳定更是身体稳定的前提。一个平和的心态,往往比过度补充保健品更有价值。

很多人仍然相信“夏天越凉快越好”, 于是大范围使用冷气、冷饮,忽略了身体的适应能力。还有人坚信“多流汗才算锻炼”,结果把身体推到危险的边缘。

这些看似合理的生活观念,其实隐藏了健康风险。真正安全的方式,是顺应环境,而不是和环境对抗。

人体有自己的调节机制,如果人为施加极端刺激,必然导致失衡。

医学并不是教人苛刻自律,而是提醒人们要在规律中生活。 稳定、适度、平衡,才是心脏最需要的保护。

统计结果显示, 夏季心梗的发生率显著高于其他季节。这并非偶然,而是高温、缺水、情绪波动、过度劳累等多重因素叠加的结果。

单一的因素未必致命,但它们一旦同时存在,就可能成为压垮心脏的临界点。 医学意义上的重大疾病,往往不是某一天突然形成,而是无数小习惯长期累积的必然。

避免危险,从来不是完全停下生活节奏,而是学会在日常中调整,给心脏留下缓冲余地。

心梗预防不仅仅是医学命题,更是生活方式选择。人们往往把目光放在药物、手术,却忽略了自己平日里的习惯。

心脏并不是孤立运作的器官,它依赖环境、饮食、心理、作息的共同调节。任何一个环节失衡,都会打破整体的稳定。

高温环境下,懂得节制与自我观察,远比临时抢救更能保命。生命的价值,在于是否学会与身体和谐相处,而不是一味挑战极限。

以上内容仅供参考,若身体不适,请及时咨询专业医生。

关于心梗您有什么看法?欢迎评论区一起讨论!

参考资料:

[1]叶光熙.年轻人心梗:如何科学预防与急救?[J].防灾博览,2024,(05):10-15.