8 月 19 日出伏,长达 40 天的伏天总算结束了。虽说白天可能还热,但风里已经带了秋的凉,天气慢慢往秋天转,饮食和作息也得跟着调。老辈人说 “出伏调得好,秋冬生病少”,今天就给大伙说说,出伏后要 “3 多吃、3 要防、3 要忌”,照着做,给秋冬的好身子打个底。

出伏后,这 3 样得多吃,润秋燥还养脾胃

1. 多吃鱼 —— 秋天的 “肉中鲜”,补蛋白还不腻

入秋后,水里的鱼长得最肥,尤其是鲫鱼、鲈鱼、黄花鱼,肉嫩得像蒜瓣,下锅随便炖炖都鲜掉眉毛。

这时候吃鱼,不光因为味美,还因为里头有好蛋白和对血管好的脂肪酸,消化起来也不费劲,老人小孩都适合。做法也简单:鲫鱼炖豆腐,汤白如奶,喝着暖身子;鲈鱼清蒸,淋点豉油,鲜得没话说;实在懒,买条黄花鱼煎着吃,外皮酥内里嫩,配米饭能多吃一碗。

2. 多吃梨 ——“百果之宗” 正当时,咬一口润到心

出伏后,菜市场的梨堆成小山,雪花梨、秋月梨、香梨... 个个水灵灵的,咬一口汁水能流一手。老话说 “梨是百果之宗”,这时候吃正合适。

它不光脆甜解渴,还能润嗓子、润皮肤 —— 秋燥一来,嘴里干、嗓子痒,吃个梨就舒服多了。除了直接啃,还能煮梨水:梨切块,加几颗冰糖煮 10 分钟,晾温了喝,连汤带肉一起吃,润得更透;或者挖空梨心,塞点川贝蒸着吃,对付秋燥咳嗽特管用。

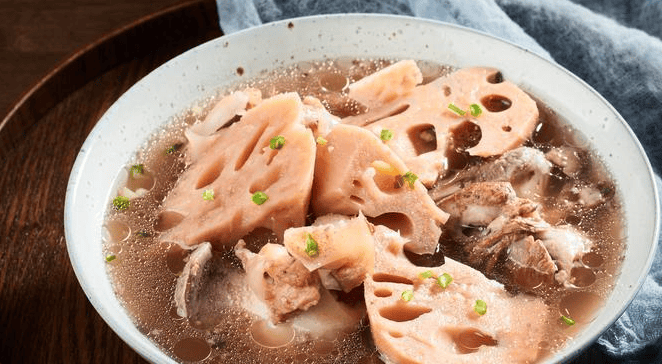

3. 多吃莲藕 ——“秋藕最养人”,脆嫩还健脾

“荷莲一身宝,秋藕最养人”,出伏后挖的莲藕,白白胖胖,咬一口脆生生的,带点自然的甜。这时候的藕,水分足、纤维多,秋燥让人没胃口?吃点藕准能打开食欲。

做法多到换着样来:嫩藕切片清炒,加点醋,酸甜脆爽;老藕切块炖排骨,藕吸饱了肉香,粉粉糯糯的,汤都变浓稠;想省事,就把藕擦成丝,拌点糖或盐,当个小凉菜,清爽又解腻。不管咋吃,都能帮着润秋燥、养脾胃,秋天吃它准没错。

出伏后,这 3 件事要防,稍不注意就遭罪

1. 防秋燥

伏天的湿乎乎慢慢退了,秋燥就该登场了。早上起来嘴干、鼻子痒,脸上摸起来糙糙的,甚至咳嗽都可能找上门。

这时候别光靠喝水 “猛灌”,得喝得巧:喝点蜂蜜水、麦冬茶,润嗓子;饮食上多吃刚才说的梨、藕,还有银耳、百合,都是润身子的好东西。晚上洗完澡,抹点身体乳,别让皮肤太干,秋燥就能少扰你。

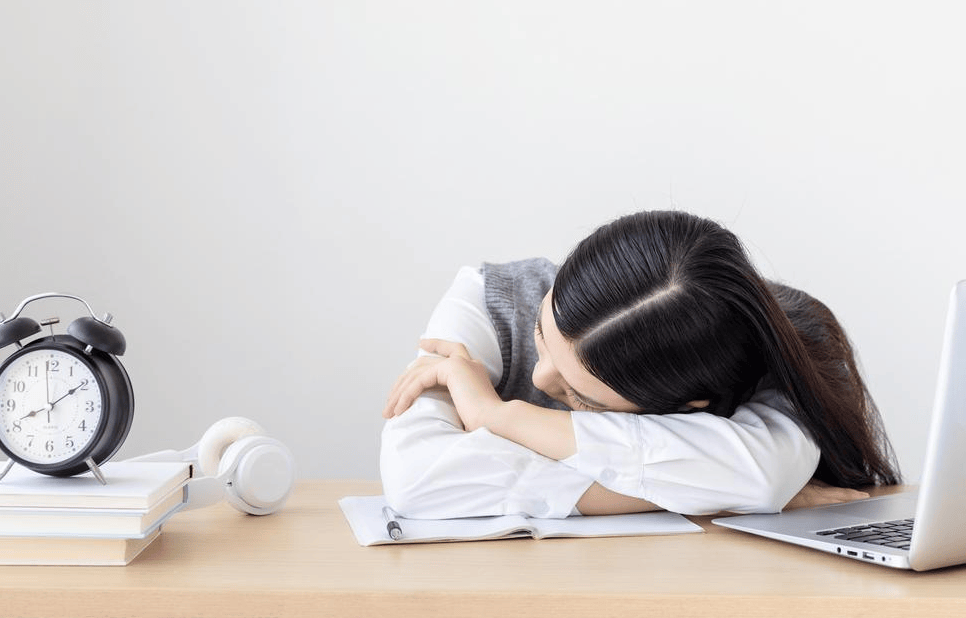

2. 防秋乏

“春困秋乏” 不是瞎说的,出伏后白天变短,晚上变凉,人总觉得没精神,上班犯困、干活没劲儿。

这时候别硬扛,作息得跟着改:晚上别熬夜,尽量 10 点半前睡,早上天亮就起,比夏天多睡半小时,把伏天缺的觉补回来。白天要是困了,别猛喝咖啡,起来走走,晒晒太阳,或者喝杯菊花茶提提神,比啥都管用。

3. 防秋老虎

出伏不代表热天彻底走了,“秋老虎” 可能突然冒出来,中午太阳烤得慌,跟夏天没两样。

这时候防暑不能松:出门戴个帽子、打把伞,别在太阳最毒的时候往外跑;衣服穿透气的棉麻料,别穿紧身衣捂着;吃的还得清淡点,绿豆汤、冬瓜汤可以再喝几天,别突然吃太油太辣,免得肠胃扛不住。

出伏后,这 3 件事要忌,不然白调理

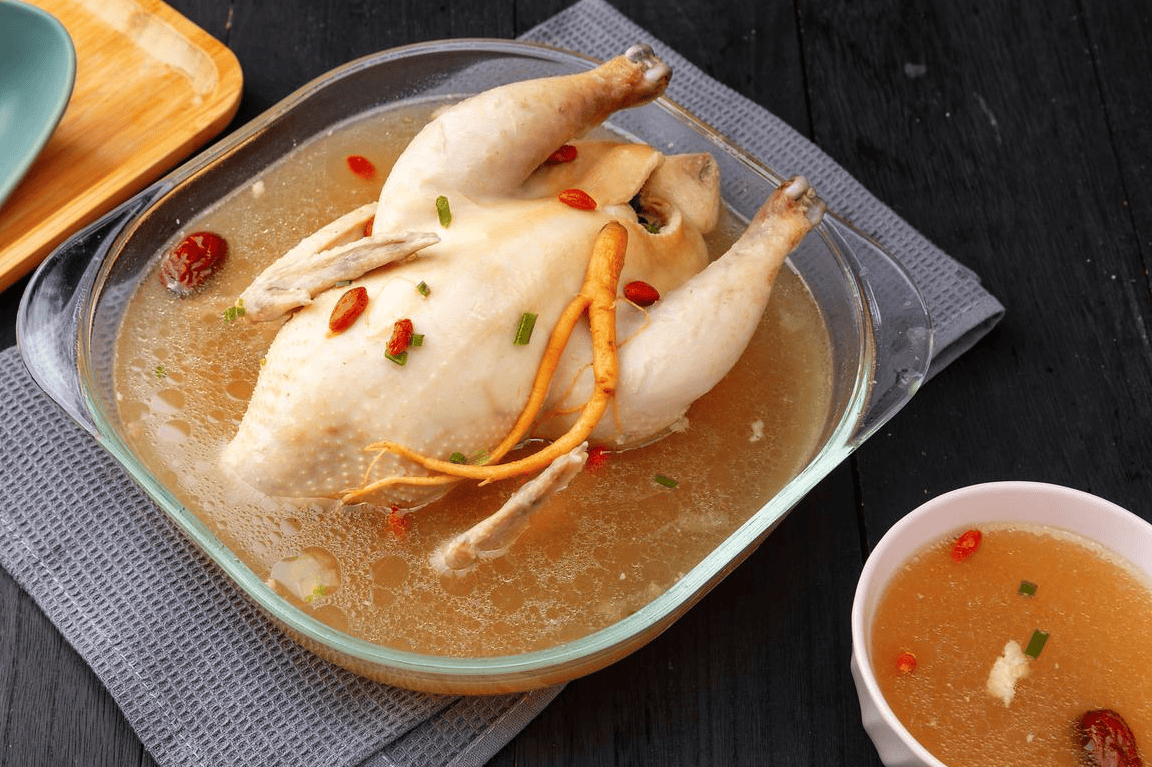

1. 忌大补

有人觉得 “出伏该贴秋膘”,就顿顿红烧肉、老母鸡,甚至吃人参、鹿茸这些大补品。其实这时候身子刚从伏天的湿热里缓过来,消化功能还没完全恢复,补得太猛容易上火、不消化。

想补得慢慢来:喝点山药粥、莲子粥养脾胃,吃点瘦肉、鸡蛋补蛋白,等过了白露,再慢慢加点牛羊肉,这样身子才受得住。

2. 忌辛辣

秋燥本来就让人嘴里干、嗓子疼,这时候再顿顿吃辣椒、火锅、烧烤,等于 “火上浇油”,不光嗓子更难受,还可能便秘、长口疮。

饮食上得 “清淡点”:炒菜少放辣椒、花椒,少吃油炸的;多放点葱、姜、蒜调味,既提味又不燥,比辛辣调料舒服多了。

3. 忌不运动

出伏后天气变凉快,有人就懒得动了,觉得 “天凉了,歇着最舒服”。其实这时候老不动弹,血液循环变慢,身子机能会往下掉,秋乏也会更厉害,甚至免疫力都会变弱。

选点温和的运动:早上或傍晚去公园散散步、打打太极,年轻人可以慢跑、跳操,每次半小时就行。动一动,汗出得透,精神头也会变好,秋乏根本找不上门。