“体检发现甲状腺结节,是不是癌?”“听说结节会癌变,要不要赶紧切了?” 在体检报告里看到 “甲状腺结节” 几个字时,很多人都会瞬间绷紧神经,各种担忧涌上心头。事实上,甲状腺结节没那么可怕 —— 我国成人结节检出率虽超 20%,但恶性比例仅占 5% 左右。今天,我们就用科学视角揭开甲状腺结节的面纱,教你如何安心应对。

什么是甲状腺结节?其实就是甲状腺上的 “小疙瘩”

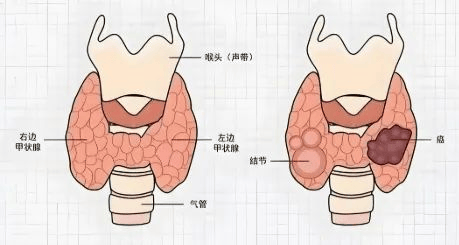

甲状腺位于脖子前方,形状像一只蝴蝶,是负责分泌甲状腺激素的 “内分泌小工厂”。而甲状腺结节,简单说就是甲状腺内部出现的肿块,就像皮肤上长了颗痣,可能是一个,也可能是多个;可能摸得到,也可能只有通过超声才能发现。

从成因来看,结节的出现与多种因素相关:长期情绪压力大、碘摄入不合理、遗传因素、环境辐射等都可能诱发。但要明确的是,大多数结节是良性的,就像甲状腺上的 “小增生”,不会影响健康,更不会突然癌变。

良性还是恶性?学会看这几个关键指标

很多人拿到报告就盯着 “结节” 二字焦虑,其实更该关注描述结节的关键信息:

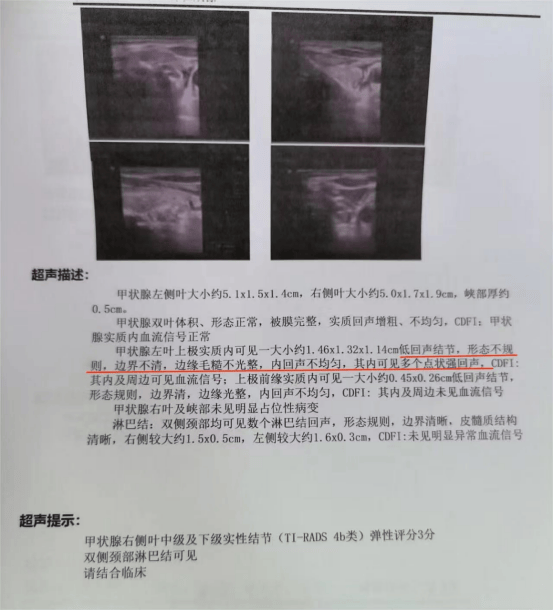

大小:结节大小与恶性无关,哪怕是 1 厘米的小结节,也可能有恶性风险;而 3 厘米以上的大结节,也可能是良性。

形态:报告写 “边界清晰、形态规则”,良性可能性大;若 “边界模糊、形态不规则”,需进一步检查。

钙化:“粗大钙化” 多为良性,而 “微小钙化”(针尖状、沙粒样)需警惕恶性可能,但并非绝对。

血流:结节内部血流丰富时,需结合其他指标综合判断。

如果报告出现 “TI-RADS 分级 4 级及以上”,医生可能会建议做穿刺活检 —— 通过细针抽取少量组织进行病理分析,这是判断良恶性的 “金标准”。

这些误区正在制造恐慌,别再中招了

误区 1:所有结节都要 “一刀切”

很多人觉得 “长了结节就该切”,其实完全没必要。对于直径小于 1 厘米、无压迫症状、超声提示良性的结节,只需定期复查(每 6-12 个月一次超声),观察变化即可。盲目手术反而可能损伤甲状腺功能,导致终身服药。

误区 2:结节会 “慢慢癌变”

良性结节癌变的概率极低,就像 “石头变鸡蛋” 一样罕见。临床上,95% 的良性结节会长期保持稳定,只有极少数可能在多年后发生性质改变,且通过定期复查能及时发现。

误区 3:吃碘盐会导致结节

碘是甲状腺激素的原料,但 “碘盐致癌” 是谣言。对于普通人群,食用加碘盐能满足身体需求;只有甲亢患者或医生明确建议限碘的人,才需要调整碘摄入。

科学应对结节:预防、观察、治疗各有讲究

日常预防:给甲状腺 “减减压”

情绪管理:长期焦虑、压力大会打乱内分泌,建议通过运动、冥想等方式调节情绪。

饮食均衡:少吃高油高糖食物,适量摄入海带、紫菜等含碘食物(每周 1-2 次即可)。

避免辐射:减少颈部频繁接触辐射的机会,如非必要,避免多次做颈部 CT。

定期观察:别忽视复查的重要性

良性结节患者需坚持定期复查,一旦发现结节突然增大、质地变硬,或出现声音嘶哑、吞咽困难等症状,要及时就医。

治疗选择:从 “开刀” 到 “微创”,技术已很成熟

如果结节确需治疗(如恶性结节、过大压迫气管等),也不必害怕。传统手术需在脖子上开 3-5 厘米切口,而现在的多模态 AI 智能微创技术已实现 “精准微创”:

这项技术通过超声、CT 等影像融合,结合 AI 算法精准定位结节,医生在智能导航下,用直径 2 毫米的消融针经皮肤穿刺,通过高温将结节 “灭活”。全程创伤小、出血少,术后只有针孔大小的疤痕,当天即可出院,还能最大程度保留甲状腺功能,避免终身服药。

对于位置特殊(如靠近气管、血管)的结节,AI 技术能实时避开危险区域,比传统手术更安全;对于多发性结节,也能逐个精准处理,降低复发率。

安心之道:理性看待,科学应对

甲状腺结节就像甲状腺上的 “小邻居”,大多数时候相安无事。与其被 “结节” 二字吓倒,不如学会:

看懂报告:关注关键指标,不被 “大小”“数量” 干扰;

相信检查:穿刺活检是判断良恶性的权威方式,别拒绝;

遵循医嘱:良性结节定期复查,需治疗时选择合适方案。

记住,现代医学已经能精准区分结节性质,更有微创技术让治疗变得轻松。把焦虑换成对健康的关注,定期体检、科学管理,甲状腺结节完全可以成为 “不必担心的小问题”。