如今,大家越来越关注自己的健康,很多人发现体检报告上出现了“息肉”的字样:肠息肉、胆囊息肉、宫颈息肉、子宫内膜息肉……

乍一看,难免紧张忧虑,这“息肉”到底是什么?跟癌症有什么关系吗?是不是一定要动手术?

今天,就让我们走近“息肉”的庐山真面目吧!

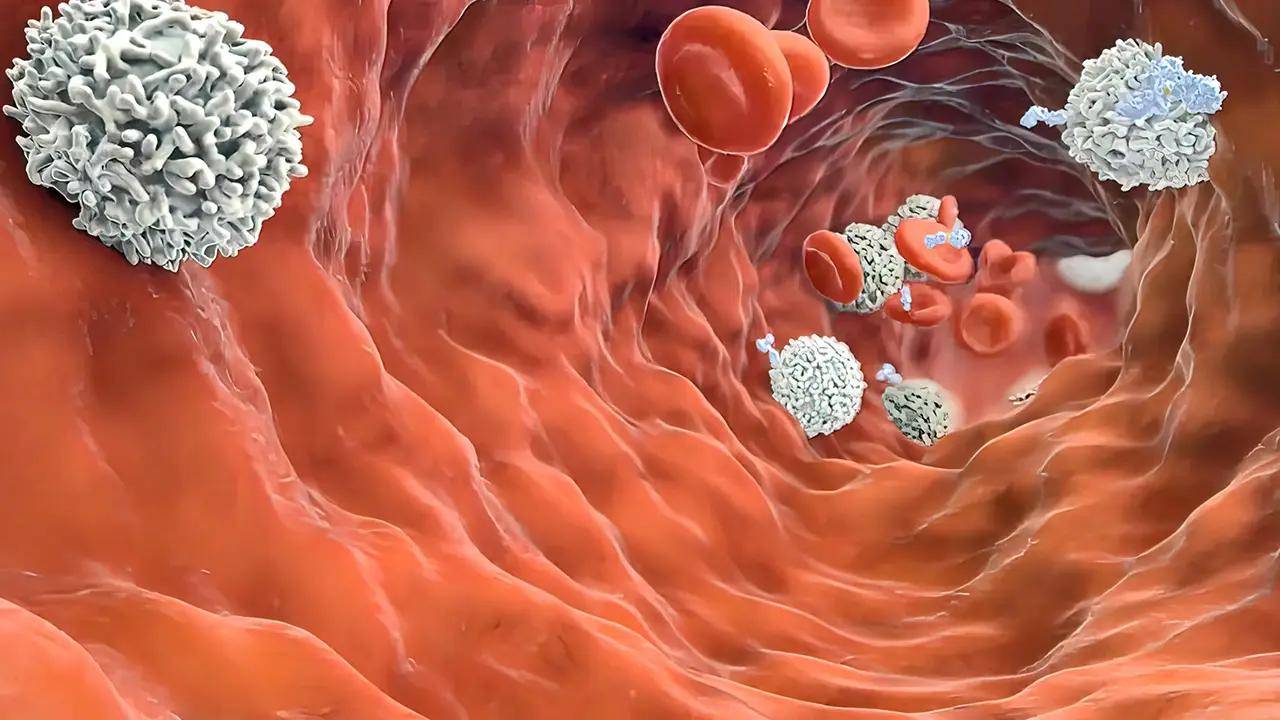

人体除了有相对外界而言的表面——皮肤,在器官内部还有内表面——黏膜。

而息肉就是指人体黏膜表面上生长的赘生物,上到鼻腔、声带,下至直肠、宫颈,均可出现,医学上一般按其生长部位进行命名。

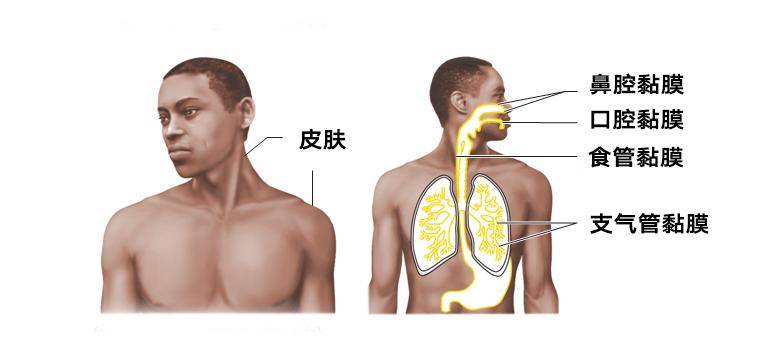

喉息肉

▼

息肉本身是一种良性病变,但其中一部分息肉可能发生癌变,那么哪些息肉可以放心,哪些又要引起注意呢?

1

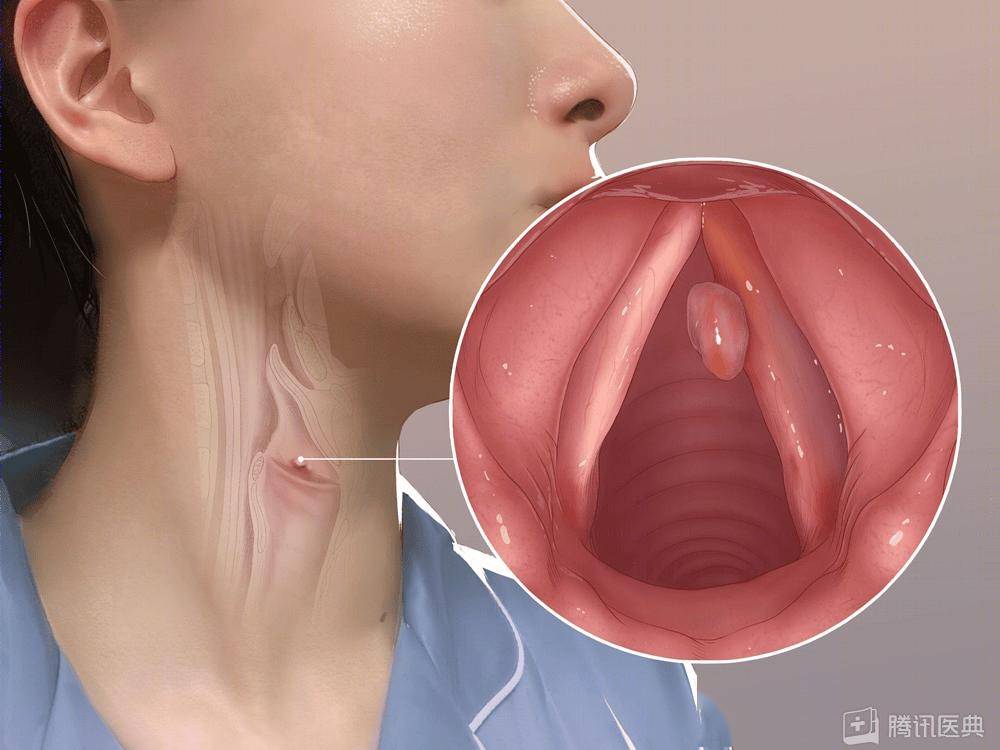

肠息肉:有一部分是“定时炸弹”

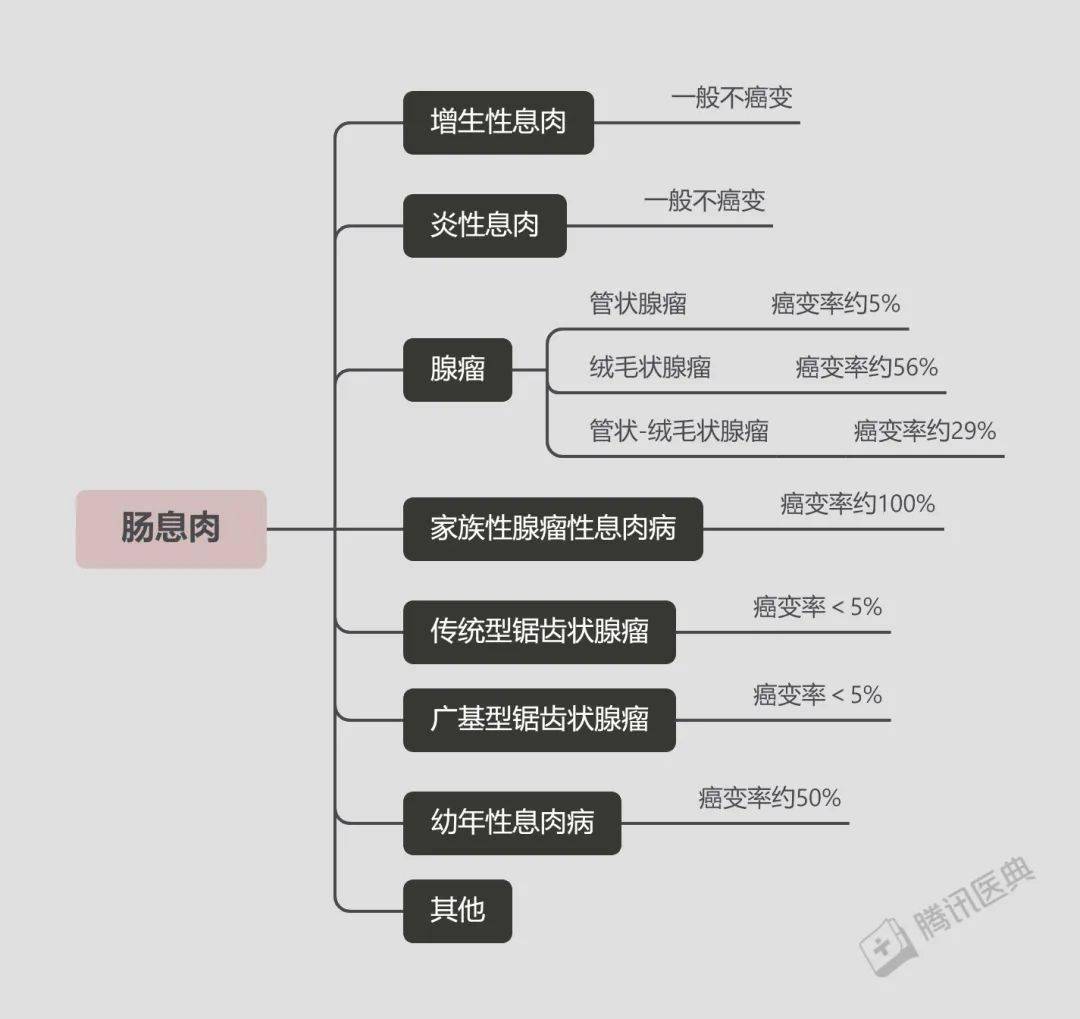

肠道息肉不一定会癌变。

肠道息肉是比较常见的疾病,它们是肠黏膜表面突出的异常生长组织,在没有病理分型前,统称为“息肉”。

不同部位的肠息肉

▼

肠道息肉有没有癌变风险、切除有没有好处,要根据肠息肉与肠壁的连接方式、大小、范围、数量、形态、病理分型,以及家族肠道肿瘤史等来判断[1,2]。

比如说炎症性息肉,和增生性息肉同属于非肿瘤性息肉,一般是炎症刺激黏膜引起,几乎没有恶变倾向[3]。

通常治疗原发的肠道疾病(如溃疡性结肠炎、克罗恩病)、定期复查就行,不一定要切除。

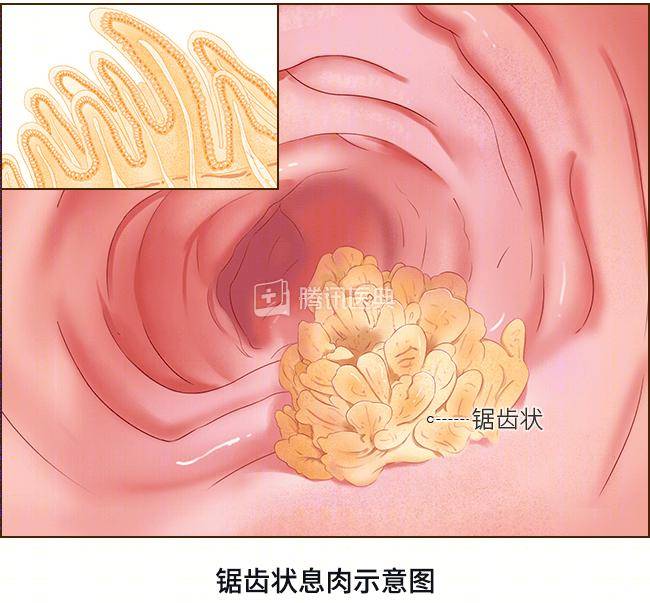

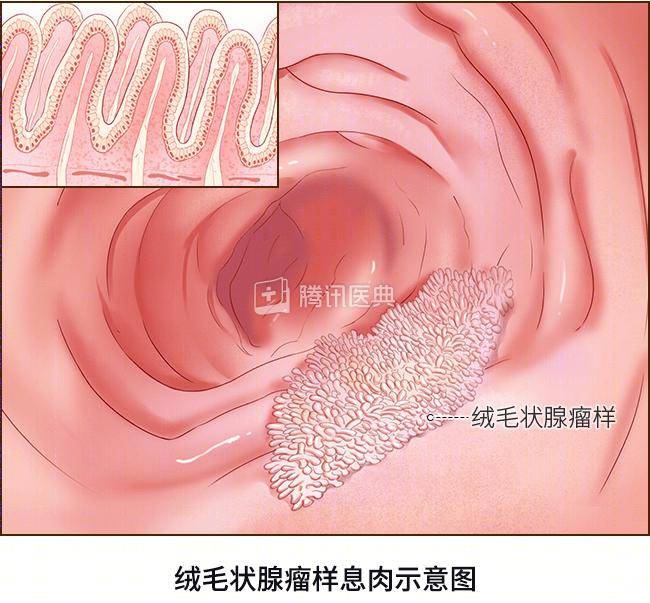

肿瘤性息肉包括腺瘤性息肉和锯齿状息肉[3]。

它们分为很多型,简单来说,直径越大、里面含有的绒毛越多,恶变的风险越高[4],一般都需要切除。

无论哪种息肉,都建议大家及时到消化内科看看,选择合适的治疗,并按医嘱复查。

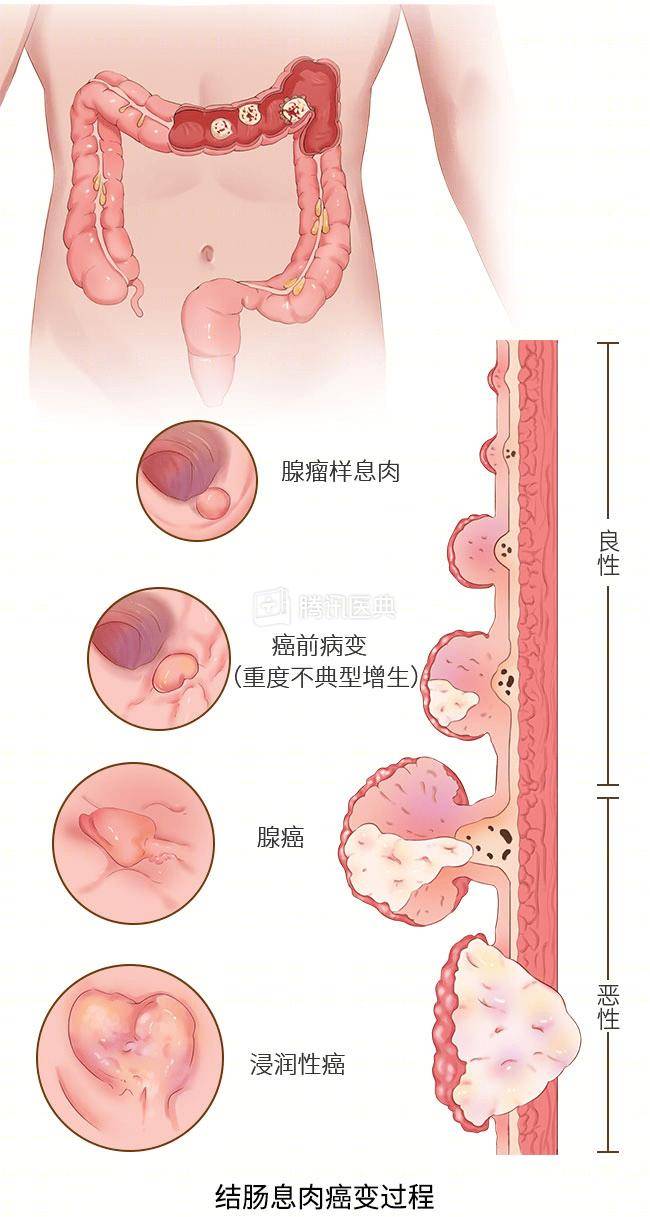

如果你最近查出上面说的肿瘤性肠息肉,也不用太担心害怕,因为这距离癌症通常还有一段演变时间。

据估计,大多数肉眼可见的息肉变成癌,需要5-10年的时间[3]。

但,越早发现并积极治疗,就越有机会将癌症扼杀在摇篮里。

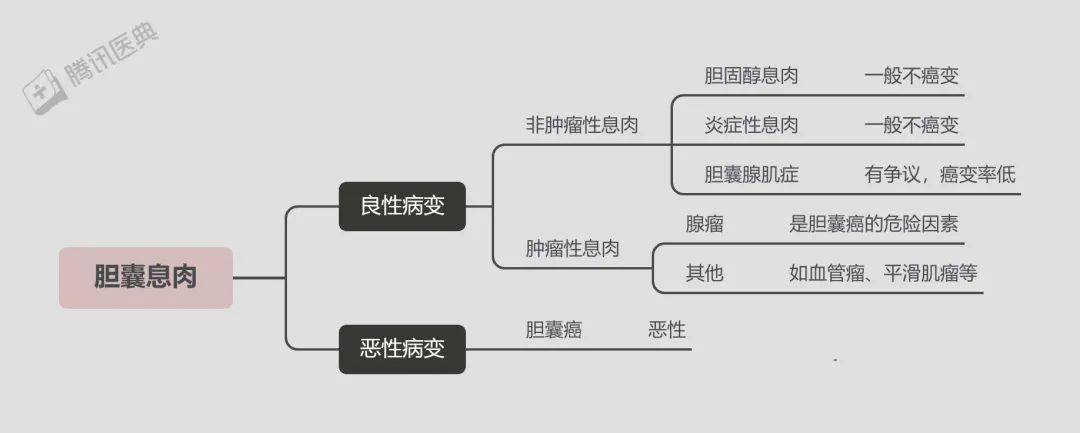

当然,这需要我们及时地进行结肠镜筛查,特别是高危人群。

因为相对来说,这部分人群可能在较年轻的时候肠道内就长了息肉。

建议45岁以上人群,即使没有不适也做一次,根据检查结果和相关病史决定后续检查频率[5]。

高危人群则应根据医生建议,提前开始筛查的时间,并增加检查频率。

2

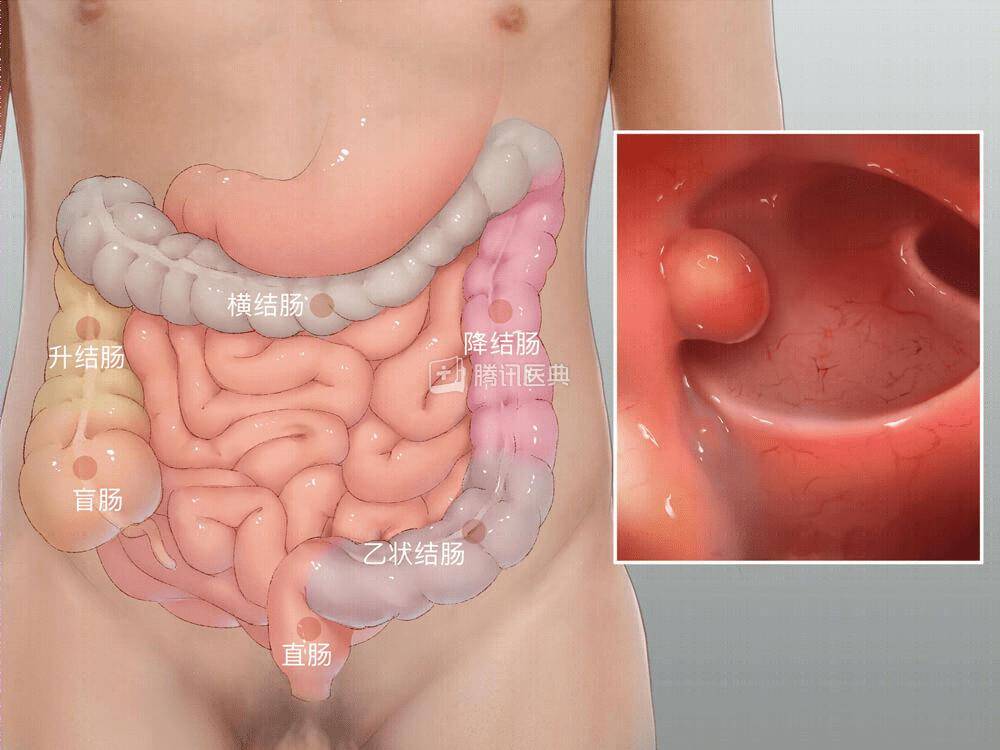

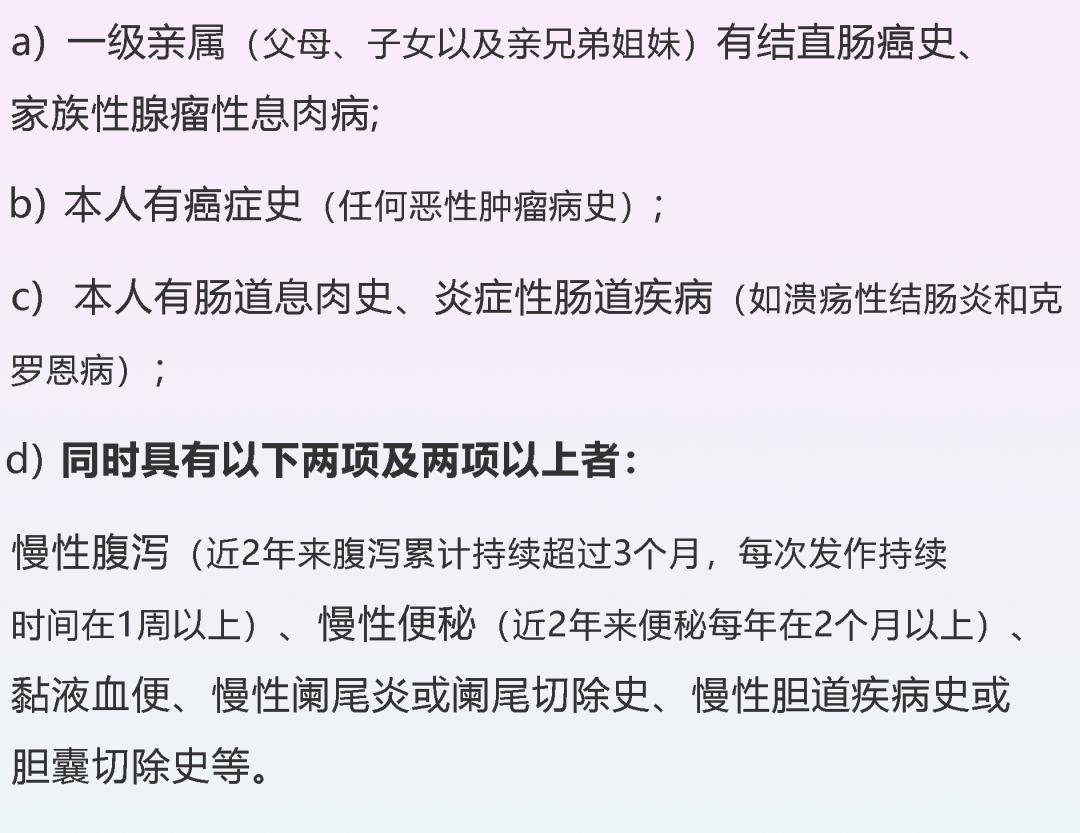

胆囊息肉:绝大多数是良性的

(来源:Cleveland Clinic)

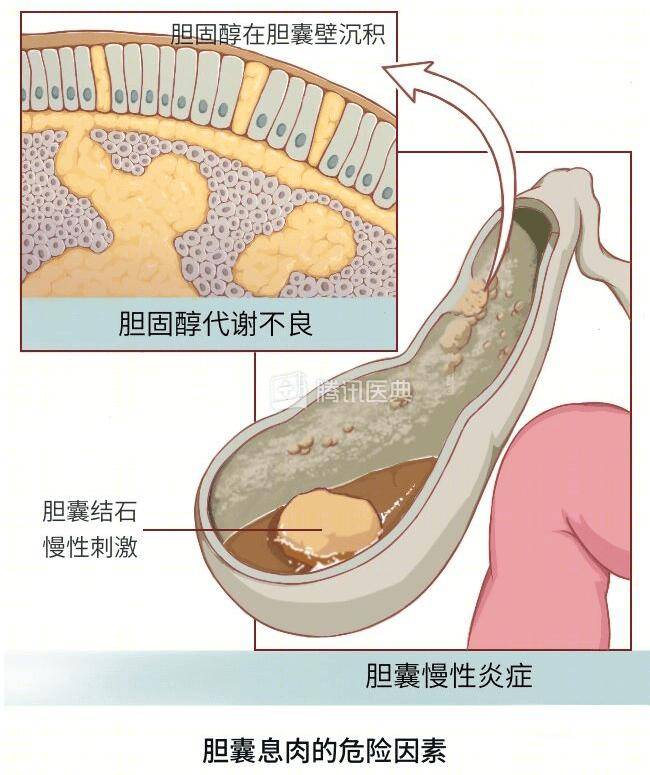

绝大多数胆囊息肉是良性的。

胆囊息肉比较常见,中国人发生率约6.9%-9.6%,其中只有约5%为恶性息肉[9,10]。

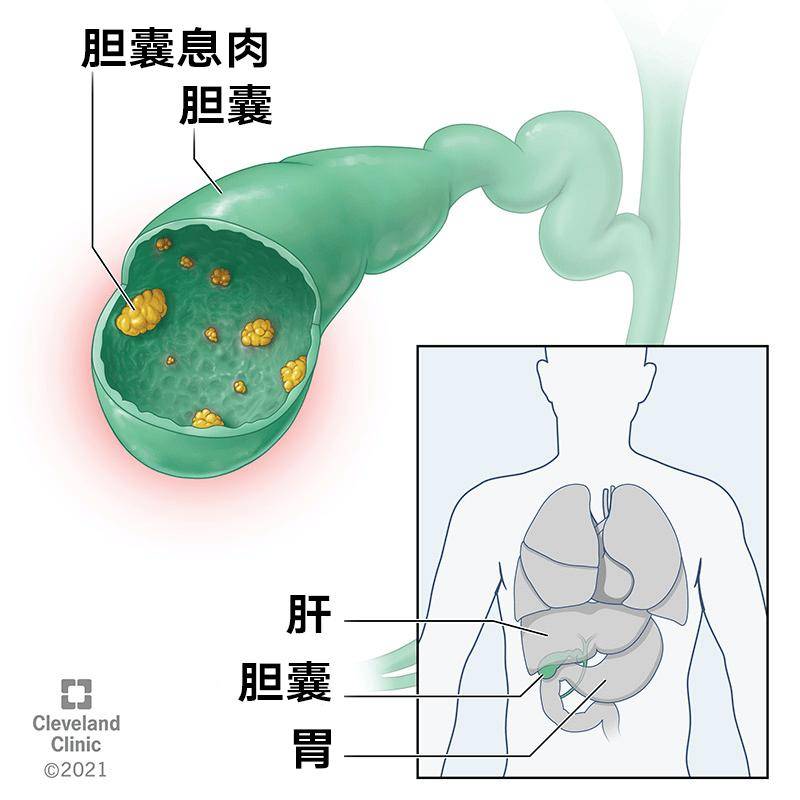

约60%的胆囊息肉属于胆固醇性息肉[10],主要是胆囊黏膜的吞噬细胞吞噬了过多的胆固醇所致,与血脂水平和高胆固醇饮食的关系并不明确。

炎症性息肉,与炎症刺激(如胆囊炎、胆结石)引起组织增生有关。

胆固醇息肉、炎症性息肉一般不会恶变,定期复查即可,比较要注意的是腺瘤样息肉和胆囊腺肌症(有争议),可能有癌变风险[11,12]。

相对来说,体积大、增长速度快、基底宽大、合并胆结石、患者年龄较大(>50岁)、有胆绞痛等明显症状的胆囊息肉风险较大,医生可能会建议进行手术干预,预防息肉癌变、缓解临床症状[13]。

3

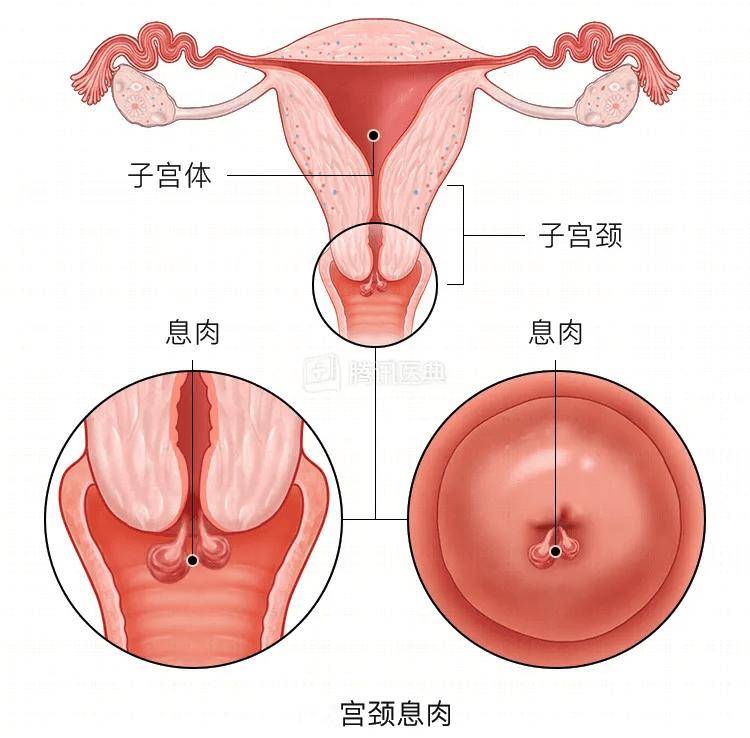

子宫颈息肉:小的息肉不用担心

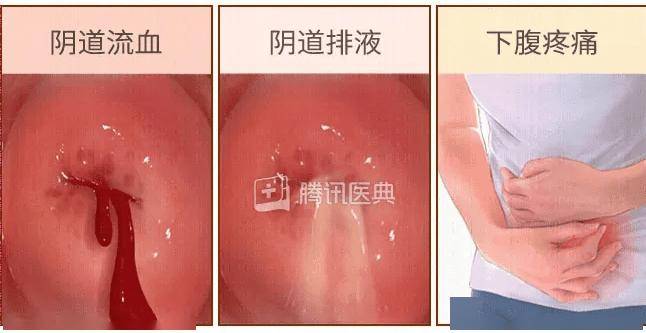

子宫颈息肉绝大多数是由于慢性炎症长期刺激导致的,大多没有明显症状,少数会有白带异常、阴道不规则流血、性交后出血、月经淋漓不尽等[14,15]。

绝大多数宫颈息肉是良性的,只有约0.2%-1.5%有恶变风险[16]。

无症状的宫颈息肉不一定要处理,但如果息肉过大(基底部直径≥1cm)、有明显症状、有生育需求,可进行手术切除,并进行病理检查排除恶变的可能[17]。

4

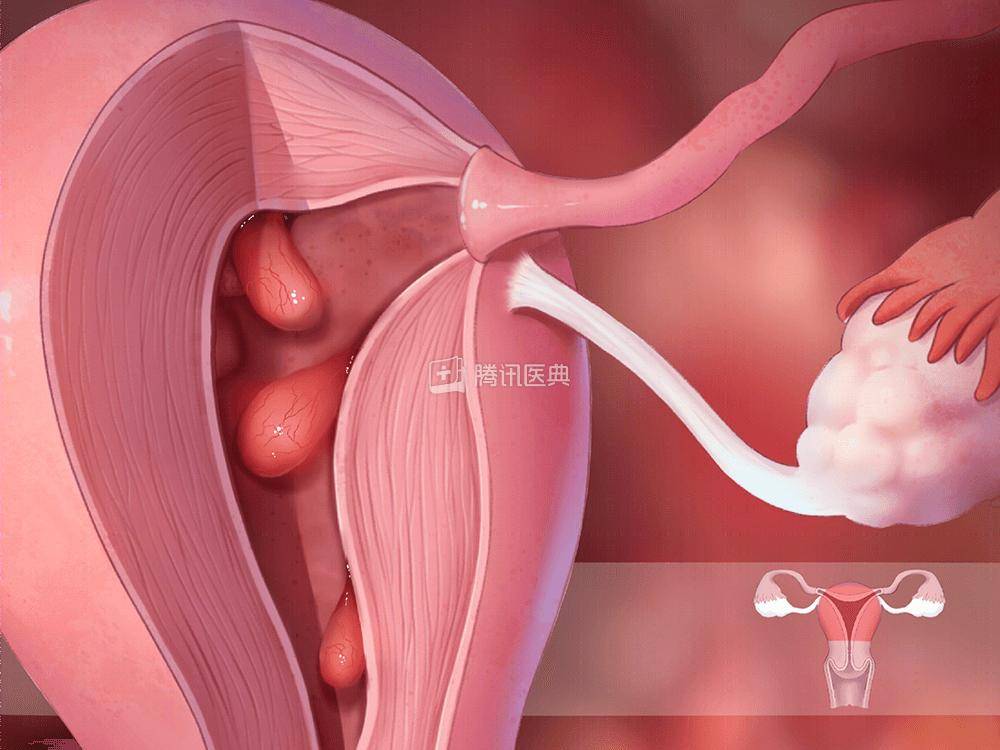

子宫内膜息肉:一部分会自己消失

子宫内膜息肉是妇科常见病,是内膜过度增生导致的,病因和发病机制至今仍不明确,所有年龄阶段中都可以发现,最常见于40-50岁之间。

小于10毫米的内膜息肉,约有25%可能自行消退[18],而且越小越容易消失,可能在几次月经来潮后随着内膜的剥脱消失。

大多数子宫内膜息肉是良性的,只有约0%-12.9%的子宫内膜息肉有恶变可能[21,22]。

通常,绝经前出现的子宫内膜息肉恶变风险较低,绝经后特别是伴有阴道出血的恶变风险较高。

此外,高龄、肥胖、高血压、息肉大小(>15mm)、使用激素替代疗法等也是高危因素,因此,一般都会建议治疗[21,22]。

现在我们知道了,不是所有息肉都会癌变。

定期体检,科学对待息肉,听从专科医生的建议,就是对我们最好的健康保障!