立秋一到,很多人觉得天气还热,照样该干啥干啥,但老刘得提醒你,节气变化可不是小事!中医讲“天人相应”,自然界的气机转换,对人体的影响比我们想象的大得多。

尤其是中老年人,阳气渐弱,气血运行不如年轻时通畅,节气交替时稍不注意,就容易埋下病根。

今天老刘说说,立秋这天到底该注意啥,为啥“1不洗,吃1样”这么重要?

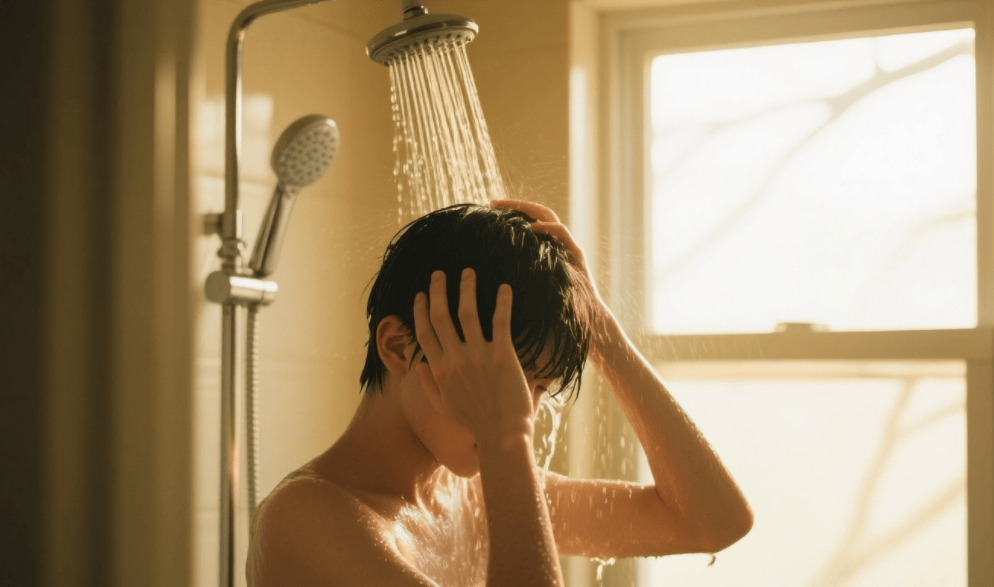

立秋为啥要“1不洗”?—别让寒邪钻了空子

很多人觉得,立秋后天气还热,洗个冷水澡凉快凉快没啥问题,但老刘告诉你,这时候最忌讳的就是用凉水洗澡!

中医讲“秋收冬藏”,立秋是阳气开始收敛的节点。虽然白天温度高,但早晚温差大,人体的毛孔也随着自然规律逐渐闭合,这时候突然用凉水冲澡,寒邪很容易顺着张开的毛孔侵入体内。

寒主收引,一旦寒邪入里,轻则感冒、关节酸痛,重则伤及脾胃阳气,导致秋冬季节腹泻、怕冷、抵抗力下降。

很多人夏天贪凉,立秋后就开始关节疼、鼻炎反复,一问才知道是凉水洗澡惹的祸。所以,哪怕再热,立秋后也别用凉水冲澡,温水最稳妥。

立秋该“吃1样”—润肺防燥,打好入秋基础

立秋后,燥气渐盛,肺最怕燥。中医讲“肺主皮毛”,肺气不足的人,入秋后容易皮肤干、咳嗽、便秘。所以,老刘推荐要吃一样东西——梨。

梨在中医里叫“天生甘露饮”,性凉味甘,能润肺生津、清热化痰。但老刘要强调,梨不是随便吃的,不同体质吃法不同:

阴虚燥热(容易口干、便秘、手脚心热):直接生吃梨,或者榨梨汁喝。

脾胃虚寒(怕冷、容易拉肚子):梨性偏凉,可以炖梨汤,加几片生姜或红枣中和寒性。

痰湿重(舌苔厚、嗓子痰多):梨+川贝炖煮,化痰效果更好。

老刘建议,立秋这天吃个梨,既能顺应天时养肺,又能预防秋燥带来的小毛病,简单有效。

立秋后养生,做好这3件事,秋冬少生病

除了“1不洗,吃1样”,立秋后的养生重点在于“收”——收敛阳气,为冬天储备能量。老刘给大家3个实用建议:

● 早睡早起,顺应阳气收敛

夏天可以晚睡会儿,但立秋后要调整作息,尽量晚上10点半前入睡。中医讲“秋三月,早卧早起,与鸡俱兴”,早睡能助阳气内收,避免秋乏。

● 减少剧烈运动,改练“慢功夫”

夏天可以跑步、打球,但立秋后建议换成八段锦、太极拳、散步等舒缓运动。因为剧烈运动会耗散阳气,而秋冬需要“藏”,慢运动更符合养生规律。

● 少吹空调,避免“闭门留寇”

立秋后空调别开太低,26℃左右最合适。长时间吹冷风会让毛孔闭合,本该排出的暑湿闷在体内,到了冬天容易咳嗽、关节痛。

养生不是死板教条,而是顺应自然。立秋虽是小节气,但却是身体调整的关键节点。