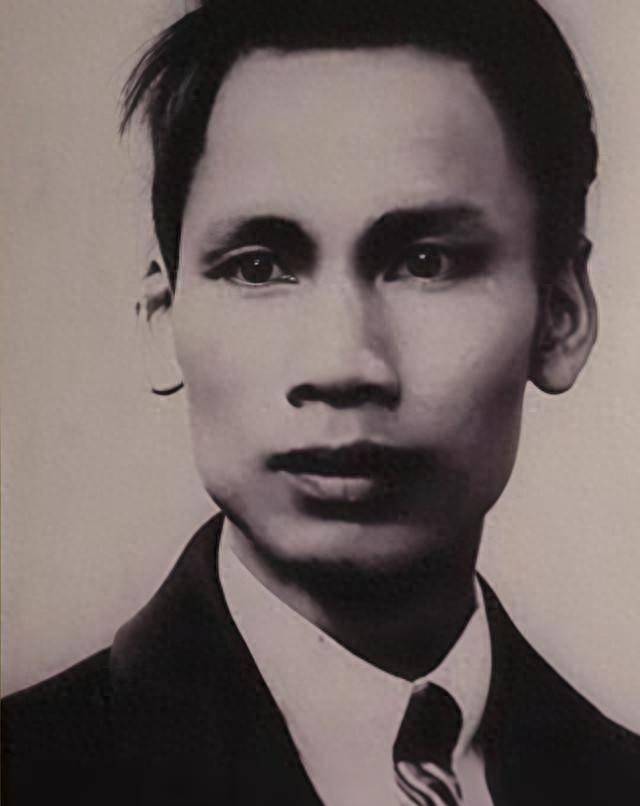

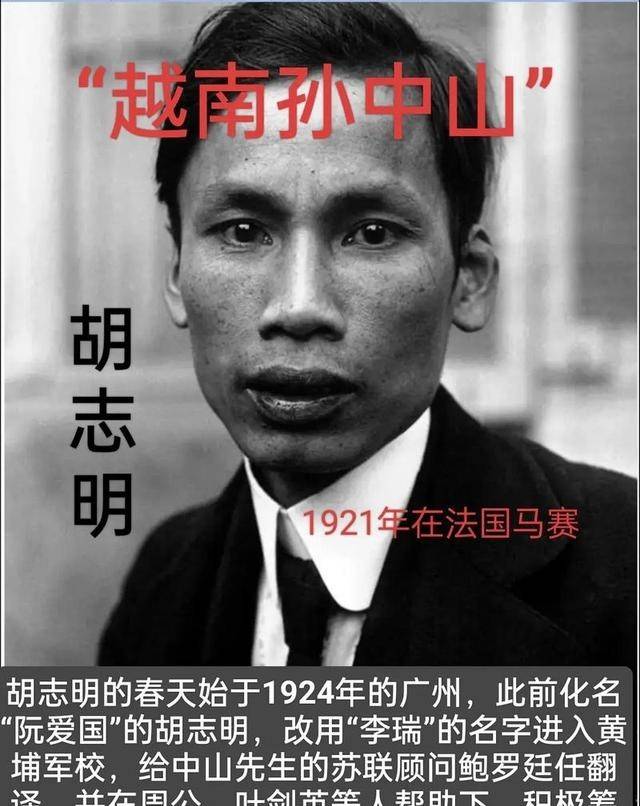

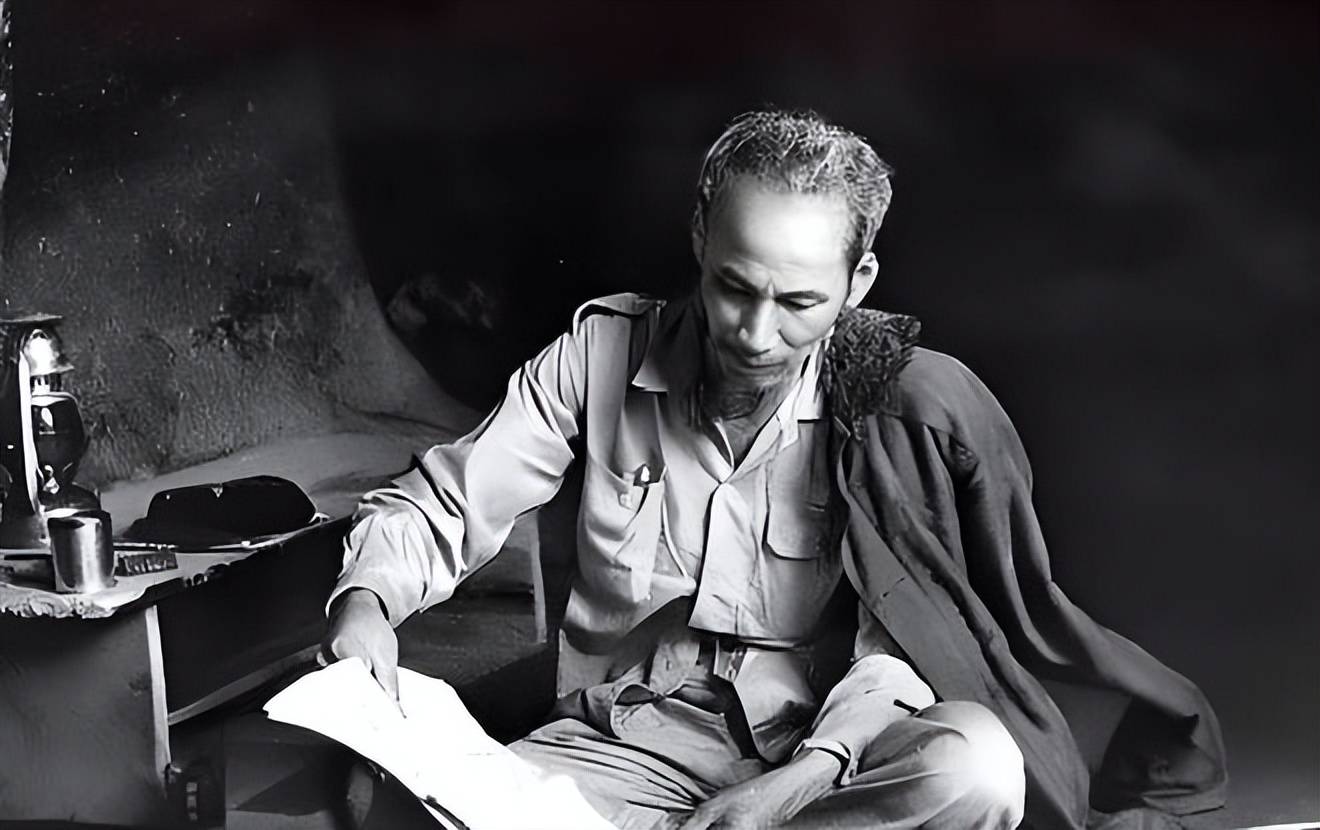

胡志明,越南的国父与革命领袖,一生致力于为越南争取独立,推翻殖民统治。他不仅为国家的自由斗争做出了卓越贡献,而且还深刻影响了越南的未来发展。胡志明的领导风格独树一帜,他凭借坚定的信念和超凡的领导能力,带领越南人民从黑暗的殖民压迫中走向光明,迈上了独立与统一的征程。

在1965年,正当越南抗美战争如火如荼之际,胡志明写下了他的遗嘱,其中明确提出了一个宏伟的目标——越南要成为印支半岛的主宰。这一目标激励了越南的后继领导人,并且在当时的国际局势中引发了深远的影响,成为地区局势的重要推动力。胡志明的这一愿景不仅是他对越南未来的深切期望,也在一定程度上改变了整个东南亚地区的政治格局。

事实上,胡志明的这一雄心并非突如其来,而是深受越南历史传统的影响。19世纪初,越南的阮朝皇帝嘉隆帝通过扩张战争,把老挝和柬埔寨纳入了越南的势力范围,短暂实现了对印支半岛的主导地位。然而,随着法国的殖民侵略,越南的这一历史成就被摧毁,成为法国的殖民地。尽管如此,越南人民始终怀有恢复地区霸权的梦想,胡志明的革命事业也让这一目标逐渐成为现实。

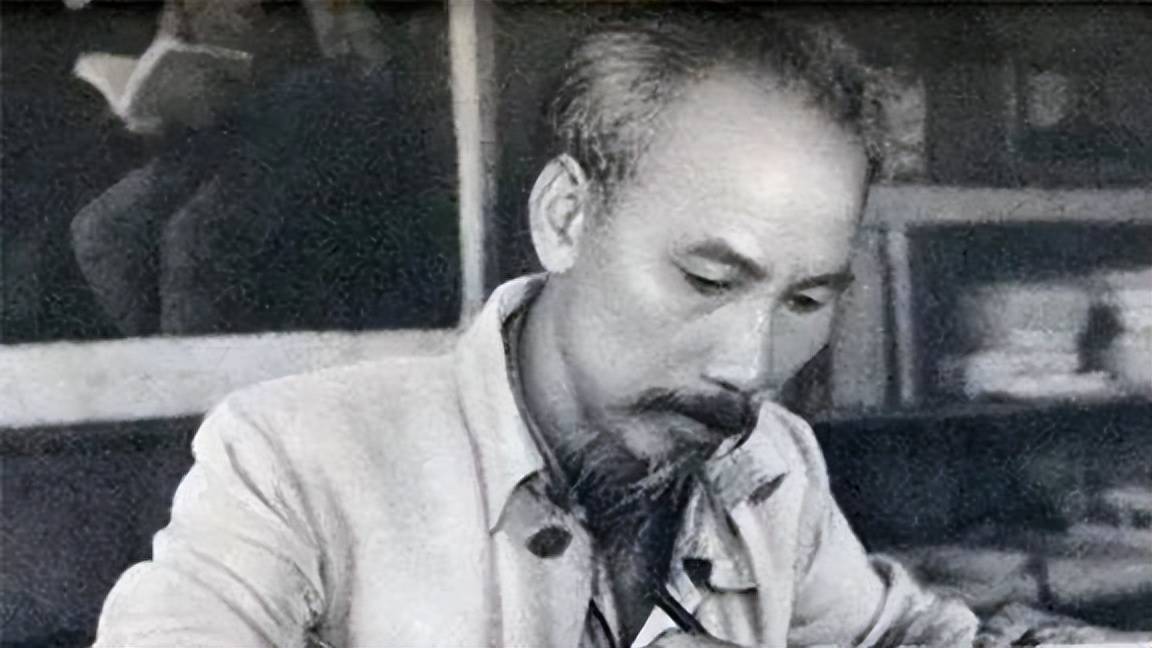

胡志明的革命生涯进一步加深了他对印支半岛的野心。1930年,他在香港创建了印度支那共产党,并把解放整个印支半岛作为目标,而不仅仅是越南本土的独立。随着1945年越南独立,越南民主共和国的成立,越南共产党的影响力迅速扩展至老挝和柬埔寨,支持当地的反殖民斗争。1951年,印度支那共产党分裂成了越南劳动党、老挝人民党和高棉人民革命党,其中越南劳动党始终占据主导地位,显示出越南对整个印支半岛的掌控意图。

即使在1954年日内瓦会议之后,越南南北分裂,胡志明依然将统一的事业作为首要目标,而对印支半岛的控制欲望并没有减少。1965年,他在遗嘱中重申了这一愿望,并将其视为越南未来的战略方针之一。胡志明的遗嘱不仅成为越南劳动党政策的基础,更深刻影响了后续越南领导人的外交与军事策略。

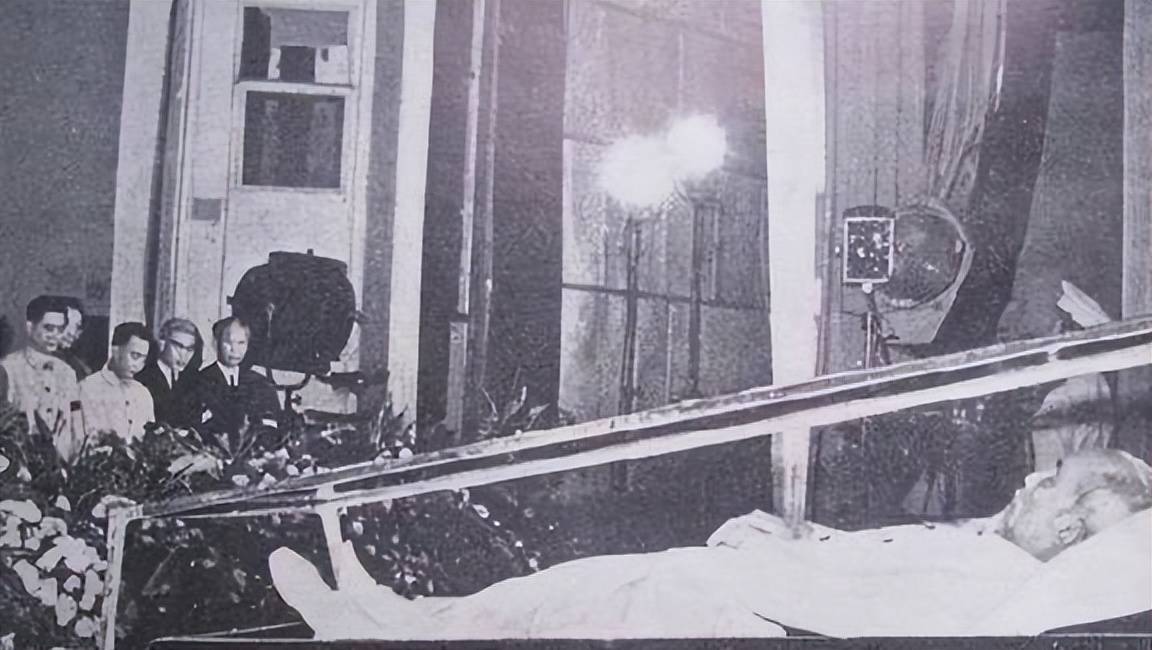

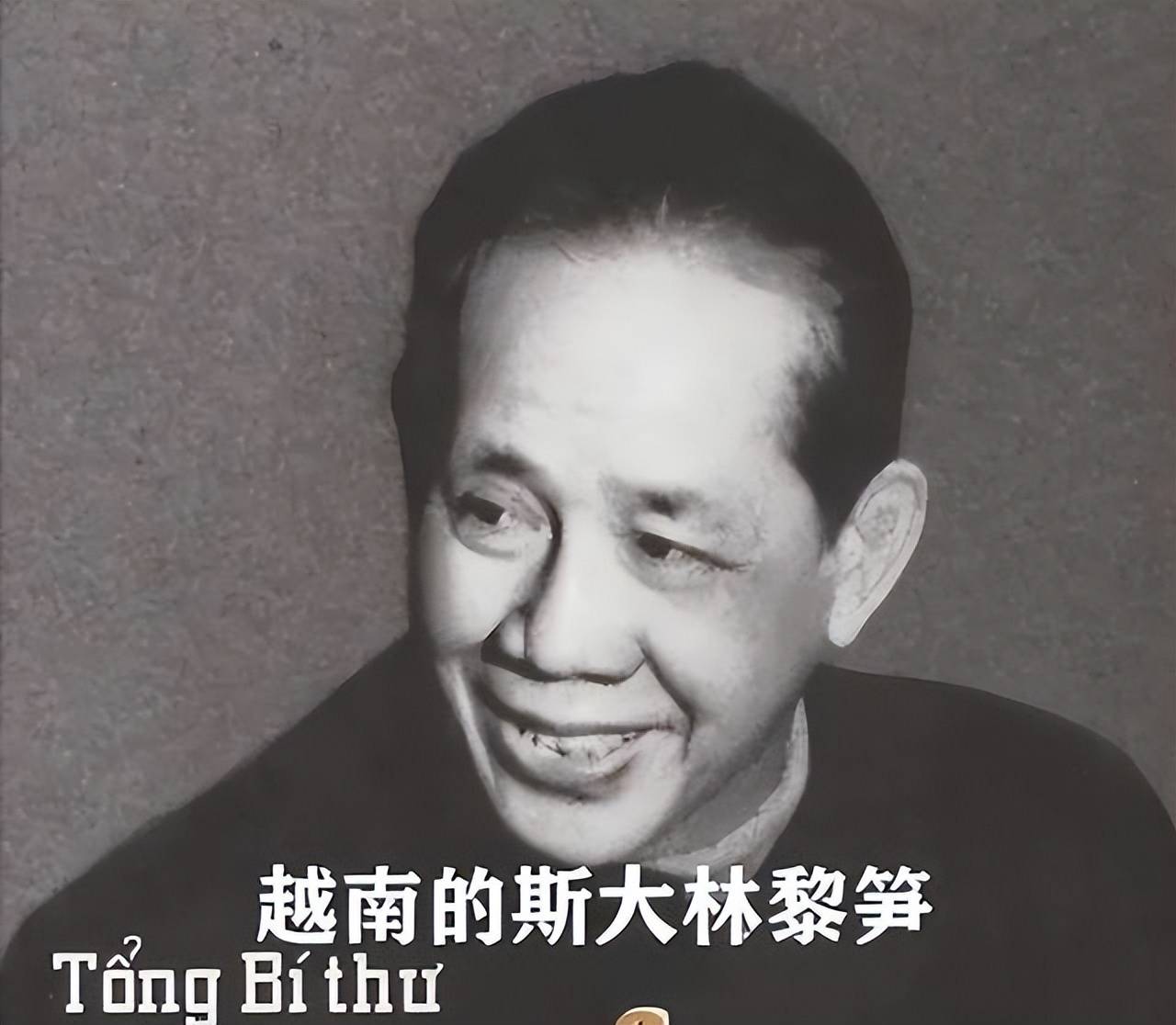

胡志明于1969年逝世后,他的遗愿并没有成为空话。在黎笋的领导下,越南劳动党紧锣密鼓地实施这一计划。1975年,越南成功统一,标志着胡志明遗愿的一步步实现。紧接着,越南迅速将目光投向了邻国,通过政治、军事手段,试图重塑印支半岛的权力格局。1978年,越南发动了对柬埔寨的全面进攻,迅速占领了金边,推翻了红色高棉政权,建立了一个亲越南的傀儡政府。这一行动的背后,是越南通过控制柬埔寨来实现对整个印支半岛的战略布局。

然而,这一军事冒险虽然在短期内取得了成功,却并未带来预期的长期稳定。越南在柬埔寨驻军长达十年,这段时间不仅让越南陷入了深刻的外交困境,也加剧了国家的经济压力。与此同时,越南对老挝的影响力则更多通过政治和外交途径进行。1975年,越南支持老挝建立人民民主共和国,并通过《越老友好合作条约》加深了两国之间的“特殊关系”。通过这种方式,越南进一步巩固了对老挝的控制,并借此扩展在印支半岛的势力范围。

然而,越南的扩张政策并非一帆风顺。在越南的强硬手段下,周边国家纷纷表示强烈反对。尤其是中国,在越南倒向苏联后,两国关系急剧恶化。1979年,中国发动了对越自卫反击战,以应对越南在柬埔寨的军事行动。虽然中国在战争结束后宣布撤军,但越南并未立即撤出柬埔寨。这场战争标志着越南扩张政策的首次重大挫败,并让越南在国际上进一步孤立。

除了中国,泰国和马来西亚等东盟国家也对越南的扩张行动表示强烈反感。泰国由于与柬埔寨接壤,直接感受到了越南军事存在带来的压力,东盟会议上,泰国多次警告越南,认为其扩张行为将威胁整个东南亚的稳定。最终,越南的扩张政策不仅遭遇了来自邻国的强烈反制,也面临国际社会的制裁。

在内外压力的双重夹击下,越南的经济状况急剧恶化,军事开支不断攀升,社会矛盾激化。1970年代末,越南的通货膨胀严重,民众生活陷入困境。许多人开始质疑政府的扩张政策,并对国家的未来产生了不安。最终,这种内外困境迫使越南政府重新审视胡志明的遗愿,并作出调整。1986年,越南在黎笋去世后,启动了“革新开放”政策,转向寻求经济改革与外交突破,结束了长期的军事冒险。

随着时间的推移,越南逐渐放弃了通过武力主宰印支半岛的战略,转而寻求更加和平、稳定的发展道路。1991年,越南与中国关系实现正常化,1995年加入东盟,标志着越南外交政策的根本转变。尽管越南的强国梦未能完全实现,但胡志明的理想却在一定程度上通过国家的独立与统一得到了体现,且越南在此后的发展中逐渐认识到,真正的强盛不仅仅依赖军事力量,更需要经济的繁荣与国际的合作。