第69条:

发汗,若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。

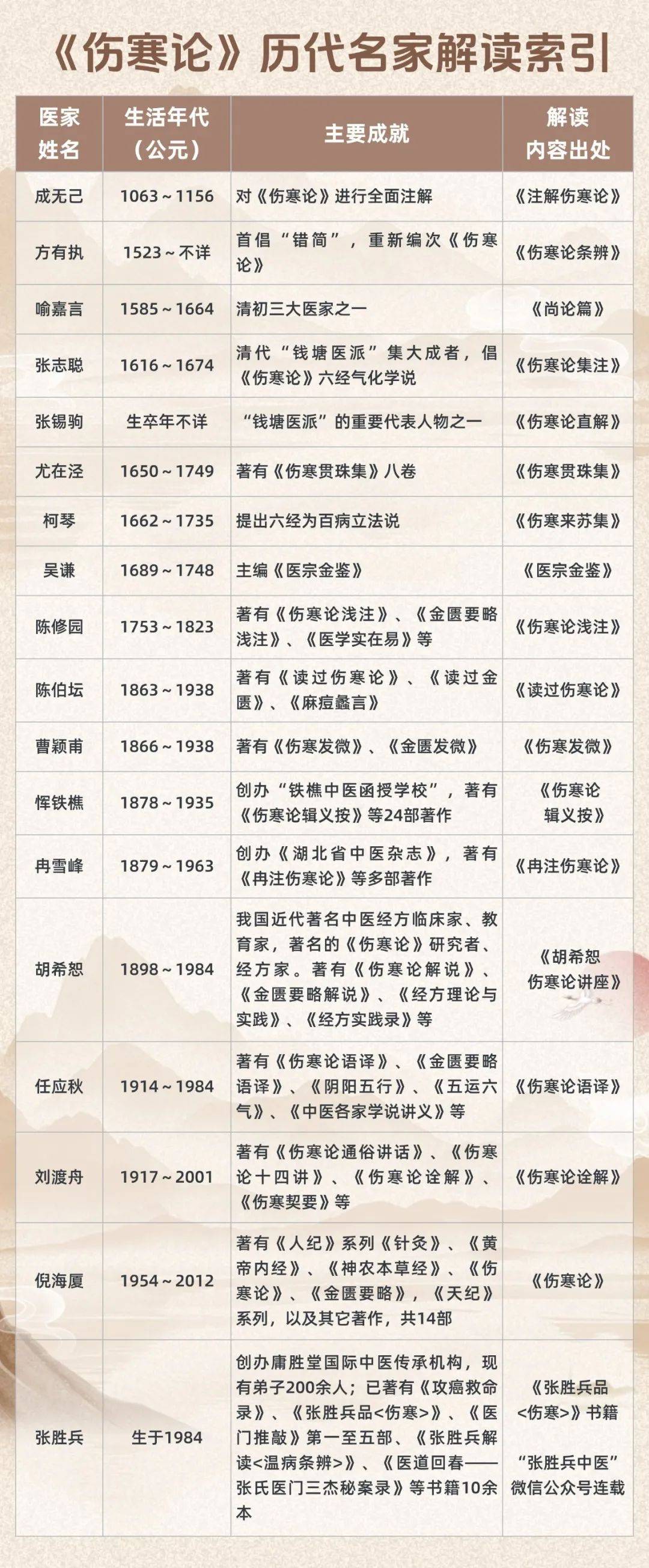

成无己《注解伤寒论》

发汗若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。

发汗若下,病宜解也。若病仍不解,则发汗外虚阳气,下之内虚阴气,阴阳俱虚,邪独不解,故生烦臊。与茯苓四逆汤,以复阴阳之气。

茯苓四逆汤方

茯苓六(赵本作“四”)两,味甘平,人参一两,味甘温

甘草二两炙,味甘平干姜一两半,味辛热

附子一枚,生用,去皮,破八片,味辛热

四逆汤以补阳,加茯苓、人参,以益阴。

上五陈,以水五升,煮取三升,去滓,温服七合。日三服。

方有执《伤寒论条辨》

发汗,若下之,病仍不解,烦燥者,茯苓四逆汤主之。

茯苓四逆汤方

茯苓六两人参一两甘草二两,炙,干姜一两附子一枚,生用,去皮,破八片

上五味,以水五升,煮取三升,去滓,温服七合,日三服。

误汗则亡阳而表疏,误下则亡阴而里伤。烦燥者,风寒俱有而热甚也。茯苓人参,人心以益虚,心安则液敛也。四逆汤者,回阳以复阴,阳倡则阴随也。

喻嘉言《尚论篇》

发汗,若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。

烦躁本大青龙汤证,然脉弱、汗出、恶风者,误服之则厥、筋惕、肉瞎,首条已谆谆致戒矣。此条复申其辨,见汗下不解,转增烦躁,则真阳有欲亡之机,而风寒之邪在所不计,当用茯苓、人参、干姜、附子,温补兼行,以安和其欲越之阳,俾虚热自退,烦躁自止,乃为合法。若因烦躁,更加散邪,则立毙矣。夫不汗出之烦躁,与发汗后之烦躁,毫厘千里。不汗出之烦躁,不辨脉而误投大青龙,尚有亡阳之变,是则发汗后之烦躁,即不误在药,已误在汗矣。此仲景所为,见微知著,仿真武之例,更加人参之补,以嘿杜其危哉!下后烦躁,较未下之烦躁亦殊。

张志聪《伤寒论集注》

发汗若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。

茯苓四逆汤方

茯苓四两人参一两附子一枚,生甘草二两干姜两半

上五味,以水五升,煮取三升,去滓,温服七合,日三服。

上节言太阳阳气虚微,此节言少阴神气烦乱。盖心主之血气不足则烦,少阴之神机不转则躁,宜茯苓、人参资在上之心气,以解阳烦;四逆汤启水中之生阳,以消阴躁。陆氏曰:"启水中之生阳,故用生附。"

张锡驹《伤寒论直解》

发汗,若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。

茯苓四逆汤方

茯苓四两人参一两附子一枚,生用甘草二两,炙干姜一两半上五味,以水五升,煮取三升,去滓,温服七合,日二服。

【注】此言汗下而虚其少阴水火之气也。汗之则心液伤,下之则肾液伤,少阴心肾之精液两虚,以致病仍不解,阴阳水火离隔而躁烦也。烦者,阳不得遇阴也;躁者,阴不得遇阳也。宜茯苓人参助心主以止阳烦,四逆补肾脏以定阴躁。

尤在泾《伤寒贯珠集》

发汗若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。

发汗若下,不能尽其邪,而反伤其正,于是正气欲复而不得复,邪气虽微而不即去,正邪交争,乃生烦躁。是不可更以麻、桂之属逐其邪及以栀、豉之类止其烦矣。是方干姜、生附之辛,所以散邪;茯苓、人参、甘草之甘,所以养正。乃强主弱客之法也。

茯苓四逆汤方

茯苓六两人参一两干姜一两半甘草三两,炙

附子一枚,生用,去皮,破八片

上五味,以水五升,煮取三升,去滓,温服七合,日三服。

按:汗下后烦躁一证,悉是正虚邪扰之故。而有邪多虚少,或虚多邪少之分。邪多者,宜逐邪以安正;虚多者,宜助正以逐邪。仲景既著栀豉汤之例,复列茯苓四逆之法。其于汗下后烦躁一证,虚实互举,补泻不遗如此,学者所当究心也。

柯琴《伤寒来苏集》

发汗,若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。

未经汗下而烦躁,为阳盛;汗下后而烦躁,是阳虚。汗多既亡阳,下多又亡阴,故热仍不解。姜、附以回阳,参、苓以滋阴,则烦躁止而外热自除,此又阴阳双补法。

茯苓四逆汤

茯苓四两人参一两附子一枚去皮生用切八片甘草二两炙

干姜一两五钱

上五味,以水五升,煮取三升,去滓,温服七合,日二服

吴谦《医宗金鉴》

发汗,若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。

〔注〕此又承上条言。先汗后下,于法不逆,病应解而仍不解,反烦躁者,以别其治也。盖汗、下俱过,表里两虚,阴盛格阳,故昼夜见此扰乱之象也。当以四逆汤,壮阳胜阴,更加茯苓以抑阴邪,佐人参以扶正气,庶阳长阴消,正回邪退,病自解而烦躁安矣。大青龙证,不汗出之烦躁,乃未经汗下之烦躁,属实;此条病不解之烦躁,乃汗下后之烦躁,属虚。然脉之浮紧沉微,自当别之,恐其误人,故谆谆言之也。

〔集注〕汪琥曰:伤寒汗下,则烦躁止而病解矣。若阴盛之烦躁,强发其汗,则表疏亡阳;复下之,则里虚亡阴。卫阳失护,营阴内空,邪仍不解,更生烦躁,此亦虚烦虚躁,乃假热之象也。只宜温补,不当散邪,故以茯苓四逆汤主之。

茯苓四逆汤方

茯苓六两 人参一两 甘草(炙)二两 干姜一两半 附子(生用,去皮,破八片)一枚上五味,以水五升,煮取三升,去滓,温服七合,日三服。

〔方解〕表里之病,治不如法,先过汗后复过下,或下后复汗,误而又误,变成坏病。若其人阳盛而从热化,则转属三阳;阳衰而从寒化,则系在三阴。此二条烦躁皆坏病也。烦躁,虽六经俱有,而多见于太阳、少阴者,太阳为真阴之标,少阴为真阳之本也。未经汗下而烦躁,多属阳,其脉实大,其证热渴,是烦为阳盛,躁为阴虚。已经汗下而烦躁,多属阴,其脉沉微,其证汗厥,是烦为阳虚,躁为阴盛也。夫先下后汗,于法为逆。外无大热,内不呕渴,似乎阴阳自和,而实阳虚阴盛。所以虚阴扰乱于阳分,故昼日烦躁不得眠;盛阴独治于阴分,故夜而安静;脉沉微,是真阳将脱而烦躁也。用干姜、附子,壮阳以配阴。姜、附者,阳中阳也,生用则力更锐,不加甘草,则势更猛,比之四逆为更峻,救其相离,故当急也。先汗后下,于法为顺,病仍不解,遽增昼夜烦躁,亦是阴盛格阳之烦躁也,用茯苓四逆,抑阴以回阳。茯苓感太和之气化,伐水邪而不伤阳,故以为君;人参生气于乌有之乡,通血脉于欲绝之际,故以为佐;人参得姜、附,补气兼以益火;姜、附得茯苓,补阳兼以泻阴;调以甘草,比之四逆为稍缓和,其相格故宜缓也。一去甘草,一加参、苓,而缓急自别,仲景用方之妙如此。

陈修圆《伤寒论浅注》

发汗,若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。

【注】虚人发汗且为虚虚,汗而又下,便入阴而危证矣。太阳病发汗,病不解,若下之,而病仍不解,忽增出烦躁之证者,以太阳底面即是少阴。汗伤心液,下伤肾液,少阴之阴阳水火离隔所致也。以茯苓四逆汤主之。此一节,言虚人误施汗下,恐少阴水火之气因之离隔而难治。烦者阳不得遇阴,躁者阴不得遇阳也。

陈伯坛《读过伤寒论》

发汗,若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。

上言可发汗宜麻黄,即不宜麻亦宜桂,医者岂未之前闻乎?猥以不麻不桂之药行汗剂,病不解也必矣。若疑邪祟不畏汗而畏下,下之病仍不解,亦第诿为病势之顽固斯已耳。遑有眼光顾及太阳哉?对于太阴更置诸脑后矣。孰意颠倒太阳、太阴于乱升乱降之中,汗下者犹茫然未之见也。书烦躁者,一人俨具四人之状态,不独手足太阳现烦躁,手足太阴亦烦躁。以汗药散乱天气之雨,下药散乱地气之云,汗未毕而足太阳与手太阴已并于上,下未毕而手太阳与足太阴已并于下。手足更易其升降,太阳易为阴升而阳降,太阴易为阳升而阴降,是犹太阳易太阴,太阴易太阳,太阴太阳以逆从,又谓之更逆更从。手足更从者四,手足更逆者亦四,此竖体之四逆,与论内诸四逆证有异同。四逆类皆表里逆,阳道无阴,阴道无阳,四旁不曾归于中土,逆状之横者也。逆者顺之,一面顺则面面俱顺者四逆汤也。乃双方更为逆,必互易之而后顺者,不顺固逆,不逆亦逆,顺逆无对待,安得有往来?法当加一顺一逆之药于四逆汤中,行四逆者半,不尽行四逆者亦半,以汤易汤,其斯为无形之四逆立方也。"茯苓四逆汤主之"句,详注于后。

茯苓四逆汤方

茯苓六两人参-两附子一枚,生用,去皮,破八片甘草二两,炙

上,五味,以水五升,煮取三升,去滓,温服七合,日三服。

本方对于解病若等闲,令"病仍不解"句无着落,若谓烦躁解则病自解,胡不删去"病仍不解"四字耶?正惟太阳不病于病,而病于药,遗其病者药,增其证者亦药,则于邪无尤,

以明本方非为解病而设,乃从无形之病证上着眼孔也。与上条躁"二字篇内不胜书,岂举凡烦躁概作四逆看乎?论内所有行四逆汤无"烦躁"字样,独上文主重发汗复加烧针,或烦躁证仍在者庸有之。本汤则对于烦躁之外无余证,显非四逆证中之烦躁,乃烦躁证中之四逆。四逆汤主表里内外无离合,定诸方中,则四面不相失。本方先从上以降下,令手太阴与足太阳若离合。君茯苓以救误汗之逆,复从下以升上,令足太阴与手太阳若离合,佐人参以救误下之逆。承上茯苓桂枝白术甘草汤提取一味苓,厚朴生姜甘草半夏人参汤提取一味参,遂变通芍药甘草附子汤为四逆。假令有芍无姜则忽置其太阳,太阴纵不烦躁,太阳仍烦躁也。手太阴互根足太阳,足太阴互根手太阳者也,不互为其升降,安得不烦躁乎?附子生用又何取?不炮附者欲其与姜并行耳。四逆汤大都重在急进,即炮用亦面面俱到也。苓桂术甘证非有"逆"字耶?彼证太阴太阳不开之逆,其逆显;本证太阴太阳不升不降之逆,其逆微。彼汤逆以顺取,本汤逆以逆取也。

曹颖甫《伤寒发微》

发汗,若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。

茯苓四逆汤方茯苓四两人参一两附子一枚,生甘草二两干姜两半上五味,以水五升,煮取三升,去滓,温服七合,日三服。

发汗,若下后,病仍不解,津液之不足,要为理所必至。使津液不足而胃中燥热,是必渴欲饮冷而为白虎汤证。惟胃液燥于中,水气寒于下,绝无蒸气以相济,则胃中燥气上薄心脏,而厌闻人声,畏见生客,时怒小儿啼哭,或忽喜观览书籍,不数行辄弃去,是之谓烦。阳气在上,下焦水液不能与之相接,谓之火水未济,水不得阳热蒸化则不温,不温则阳热独亢于上,此时欲卧不得、坐不得,欲行不得,反复颠倒,顷刻间屡迁其所,而手足不得暂停,是之谓燥。此时用茯苓、人参,增胃液以濡上燥,合四逆汤以温下寒,而发其蒸气。使蒸气与胃液相接,则水火既济而烦躁愈矣。愚按:烦躁不定,系少阴阴虚,阳气外浮,故烦躁,此与上文昼日烦躁,夜而安静者,并责之虚。但前证阴虚不甚,故不用人参,而但用干姜附子汤,此证阴虚太甚,故用人参,为小异耳。

恽铁樵《伤寒论辑义按》

发汗,若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。

《脉经》《千金翼》作“发汗吐下以后,不解烦躁”。成无己云:发汗若下,病宜解也。若病仍不解,则发汗外虚阳气,下之内虚阴气,阴阳俱虚,邪独不解,故生烦躁。与茯苓四逆汤,以复阴阳之气。程应旄云:发汗下后,病仍不解,而烦躁者,此时既有未解之外寒,复有内热之烦躁,大青龙之证备具矣。不为所误者,几何?不知得之汗下后,则阳虚为阴所凌,故外亡而作烦躁,必须温补兼施。

徐彬云:此证惑人,在“病仍不解”四字。

汪琥云:此虚烦、虚躁,乃假热之象也。

《医宗金鉴》云:大青龙证,不汗出之烦躁,乃未经汗下之烦躁,属实。此条病不解之烦躁,乃汗下后之烦躁,属虚。然脉之浮紧、沉微,自当别之。恐其误人,故谆谆言之也。

丹波元简云:按此汤证,阳症俱备,而不然者,身虽烦热,而手足指尖微有厥冷;虽有烦渴引饮,亦自喜热而恶冷;舌苔白滑,或假生燥苔;脉虽洪大,或散而数,或弦大浮疾而空虚,无力无底,总之取脉不取症,庶几无失真的矣。

茯苓四逆汤方

茯苓四两。成本作“六两”人参一两附子一枚,生用,去皮,破八片甘草二两,炙干姜一两半

上五味,以水五升,煮取三升,去滓。温服七合,日二服。《玉函》“味”后有“

父咀”二字,“三升”作“一升二合”,“去滓”以后作“分温再服,日三”。《千金翼》“三升”作“二升”。

成无己云:四逆汤以补阳,加茯苓、人参以益阴。

柯韵伯云:先汗后下,于法为顺,而表仍不解,是妄下亡阴,阴阳俱虚而烦躁也,故制茯苓四逆,固阴以收阳。先下后汗,于法为逆,而表症反解,内不呕渴,似于阴阳自和,而实妄汗亡阳,所以虚阳扰于阳分,昼则烦躁也,故专用干姜、附子,固阳以配阴。二方皆从四逆加减,而有救阳救阴之异。此比四逆为缓,固里宜缓也。姜附者,阳中之阳也,用生附而去甘草,则势力更猛,比四逆为峻,回阳当急也。一去甘草,一加茯苓,而缓急自别,加减之妙,见用方之神乎。

丹波元简云:按《千金方·妇人产后》淡竹茹汤方后云:若有人参,入一两;若无,纳茯苓一两半,亦佳。盖人参、茯苓,皆治心烦闷及心虚惊悸,安定精神。

又云:《圣济总录》:治霍乱脐上筑悸,平胃汤。即本方。

铁樵按:此与上一条,皆指阳虚。阳虚而烦,躁是阴,所以用茯苓,即是第七十条“误下水聚”之理。所以用四逆,自必有四逆证而后用。操之既熟,阴症阳症一望可辨,故经文省略如此。各注多为之说,殊非是。

冉雪峰《冉注伤寒论》

发汗,若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。

脉经、千金翼,作发汗止下以后不解烦燥。

按此条与上条,同是发汗不解,或下之亦不解。不解,为表而再表,似仍当从表治,乃两条均不从表而从里。如金鉴说:上条不解的不字,是衍文,当删去。则此条仍不解的仍不两字,岂不亦是衍文,亦当删去。可见金鉴顾前不顾后,荒唐改窜,甚未可从。不解治里,不是里急救里;发汗原当解,汗而不解,所以不解的机窍,在里而不在表,这个深层病理,殊耐人十日思。上条恶寒,内外证所同有,祇轻轻加虚故也三字,精义即昭显判然。率条烦躁二字。尤为深邃,连虚故也三字,亦不必加。未汗前的恶寒主表,已汗后的恶寒主里,未汗前的烦躁主表,已汗后的烦躁茧里,这也是从同的。本条多一个若下之,表闭热郁,固烦躁;里塞热结,亦烦躁;皆是实热,此为虚热。实热是阴阳偏盛,虚热是阴阳离绝,是本条不宁分出内外,并分出虚实,且分出在里的虚实,较上条更多出一层意义。舒驰远辈宫墙外望,放为种种訾言,实属体会不够。方治茯苓四逆汤,是四逆加茯苓人参,条文并未叙列四逆证,何为逮用四逆汤,因阴阳离绝,变化急遗,若待证象咸备,救护不及,既机势形成,先用此预防制止,勿俾败坏而不可收拾,此为上工治未病要着。若四逆已成,人参阴柔,反缓姜附回阳斡运,茯苓渗利,反减姜附兴阳机能,阴竭阳蹶,必显出两难措手困难。惟事在机先,乃可两两合用并行,此种分际,亦是很耐领会。观诸四逆,并不用参,阳回后乃有加人尿加猪胆加人参辨法,可以推断,分用合用,后用先用,摄火归元,导水返宅,交妮心肾,既济坎离,神而明之,存乎造谊。

胡希恕《胡希恕伤寒论讲座》

发汗,若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。

这(段话说的症状和治疗太过简约)都不像话,他说发汗,或者又下,病还不好,如果烦躁者就用茯苓四逆汤吗?这也不对。茯苓四逆汤,四逆汤是老讲的,就是附子、干姜、甘草这三个药,四逆汤都是里虚寒,人参四逆(四逆加人参汤),在后面的“霍乱篇”里有。人参,就是胃虚、津液虚,就是四逆汤证有人参证,就是四逆汤证而心下痞硬。同时烦悸,茯苓治烦是肯定的,治烦治心悸。张仲景也没这么说明白,总而言之是发汗,若下之,这人虚极入阴了,而这个烦躁跟上边那个干姜附子汤的烦躁是一样的,(是)阴证的烦躁。

茯苓四逆汤你得分析了,在“霍乱篇”有这么一节,他说“恶寒,脉微而复利,利止亡血也,人参四逆汤主之”。这句话什么意思呢?本来讲的是霍乱,霍乱是上吐下泻,耗损人的津液是最厉害了,损津液就损血液。后来这个人虽然不泻利了,脉微、恶寒得厉害,说明这个病没好,不吐不下了,可是脉微而恶寒,而又复利了。霍乱好了,现在又下利了。然后再补充说,利止亡血也。说霍乱这个利止,那不是真好,那是亡血也,现在的话就是脱水。他没有可吐可下的了,所以他当时利止,但是病没好,所以脉微、恶寒,“霍乱篇”里要详细讲的。这是亡血了,我们方才讲了,这种亡血就不能用生地了,它(亡血之病)是阴寒了。“恶寒,脉微而复利”。以前霍乱的这个利止了,那就是无可利而利啊,那就是没有什么可利,当时是止住了,可是病没好,所以脉也极微。脉微者亡阳也,这个亡阳指的是津液。那么现在又利了,就是这个病不但有阴寒,而且阴血也虚到家了,所以这个地方你要想法滋阴、滋津液、益血液,只能健胃(不能用生地、麦冬滋阴)。这是阴寒证啊,在四逆汤的基础上只是能加人参,那生地、麦冬简直就是不行啊。所以这个地方(的阐释)就拿《医宗金鉴》(来说),(开个玩笑话)《医宗金鉴》是太医院那些吃俸禄的人(编著的),他们也瞎闹啊,他们说这(用人参四逆汤)不对,说附子、干姜为大热药,亡血怎么能吃这些东西(人参四逆汤)呢。其实他是不明白,亡血要看怎么一个证候,它是阴寒证候的血少,若吃寒性的滋阴药,那就是让患者死啊!所以《医宗金鉴》居然也这么说。那正是阴寒的津液虚血液虚,同时还得治阴寒,回阳啊,还得用四逆汤的基础。那么血液哪来呢?即健胃。他胃气不复嘛,胃气一复,水谷之气一行,血液马上就恢复了,所以他是用四逆汤加人参,治阴寒而泻如注,他用这个方子(人参四逆汤)。

这个(茯苓四逆汤)又加上茯苓了。在人参四逆汤证又加上烦躁、心悸这类的情况,只是用人参四逆汤不够了,还得加茯苓。茯苓这个药,睡觉安眠都用茯苓啊,它治悸烦、心悸、烦,它同茯神差不多。

应该有这些问题(恶寒脉微而复利,利止亡血也;烦躁),(但)他这个书也没明说。之所以没明说的道理,就是四逆汤、四逆加人参,后头也都有,你们可以自己看去。(在此基础上加)茯苓。这几段都讲过茯苓,都讲过利尿药,他就是不明说。这个(茯苓四逆汤)与一般的四逆汤辈的不同点就是烦躁。

要照着本文说,这两段都要不得,发汗不好,恶寒,那你就给吃芍药甘草附子汤,这也不行;这一段也是一样,发汗,若下之,若烦躁就给吃茯苓四逆汤,也不行。所以内容不这么简单,(这两段的)文字是一个简文,这个(简文模式)非知道不可,要不然的话,我们遇到这个病就根据这个(简文),照这条文来用就错了。

任应秋《伤寒论语译》

发汗,若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。

【校勘】《脉经》《千金翼方》:作“发汗吐下后不解,烦躁”。茯苓四逆汤方。《玉函经》:“味”字下有“?咀”两字;“三升”作“一升二合”;“去滓”以下作“分温再服,日三”。《千金翼方》:“三升”作“二升”。【串解】成无己云:“发汗若下,病宜解也,若病仍不解,则发汗外虚阳气,下之内虚阴气,阴阳俱虚,邪独不解,故生烦躁,与茯苓四逆汤以复阴阳之气。”

这是汗下后有虚脱的现象,所以要用“茯苓四逆汤”益阳固脱。

《医宗金鉴》也说:“大青龙证,不汗出之烦躁,乃未经汗下之烦躁,属实;此条病不解之烦躁,乃汗下后之烦躁,属虚。”

【语译】经用过汗法、下法的治疗,病不减轻,反而增加了烦躁,恐怕演变为虚脱证,可以用茯苓四逆汤来益阳固脱。

【释方】成无己云:“四逆汤以补阳,加茯苓、人参以益阴。”茯苓,《本草经》云“安魂养神”,《名医别录》云“长阴,益气力,保神守中”,《大明诸家本草》云“补五劳七伤,开心益志”,《千金要方·妇人产后》淡竹茹汤方后云“若有人参,入一两,若无人参,内茯苓一两半,亦佳”,是人参、茯苓确有治烦躁、止惊悸等作用,并不只是利水一端。

刘渡舟《伤寒论诠解》

发汗,若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。

【解析】本条论述汗下后致阴阳两虚而烦躁的证治。发汗太过则伤阳,泻下不当则伤阴,先汗而后下,则阴阳两伤。“病仍不解”,非指太阳表证不解,乃是指治不得法,使病情发生变化而未能得愈。太阳与少阴为表里,误治太阳,则可虚其少阴。少阴为水火之脏,阴阳之根。阴阳两伤,水火失济,故见昼夜烦躁不宁。因以少阴阳虚为主,所以伴见恶寒、厥逆、脉微细等证。治以茯苓四逆汤扶阳兼以救阴。

茯苓四逆汤由茯苓、人参、生附子、炙甘草、干姜组成。方用姜附温经以回阳,人参益气生津以救阴,茯苓宁心安神,甘草和中。《神农本草经》谓:“人参味甘微寒,主补五脏,安精神,定魂魄,止惊悸”;茯苓主“忧恚、惊邪、恐悸……久服安魂养神。”这说明参、苓均有较好的宁心安神的治疗作用。从药味组成看,本方即四逆加人参汤另加茯苓。本论《辨霍乱病脉证并治法》谓:“恶寒脉微而复利,利止,亡血也,四逆加人参汤主之”,这里的“亡血”指因下利而致的阴液下亡之义,其病情由阳虚发展到津伤液耗,是毋庸置疑的。柯韵伯在《伤寒附翼》中,通过比较茯苓四逆汤和干姜附子汤的证治,对本方的治疗作了很好地说明:“先汗后下,于法为顺,而表仍不解,是妄下亡阴,阴阳俱虚而烦躁也,故制茯苓四逆,固阴以收阳。先下后汗,于法为逆,而表症反解,内不呕渴,似于阴阳自和,而实妄汗亡阳,所以虚阳扰于阳分,昼则烦躁也。故专用干姜附子,固阳以配阴。二方皆从四逆加减,而有救阳救阴之异。”

倪海厦《伤寒论》

发汗,若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。

茯苓四逆汤方

茯苓六两 人参一两 附子一枚,生用去皮破八片 甘草二两炙 干姜一两半

右五味,以水五升,煮取三升,去滓,温服七合,日三服。

附子、炙甘草、干姜这三味是四逆汤,四逆汤加茯苓人参就是茯苓四逆汤,什么时候用到茯苓四逆汤?发汗或汗下,有使其阴虚者,有使其阳虚者,有使其阴阳两虚者。阴虚者可任其自复,阳虚者用干姜附子汤,阴阳两虚者,用人参四逆汤。发汗以后,表阳很足而里面津液不足的时候,就慢慢等他恢复,伤寒家开的是阳药,很少用补阴的药,如果阴虚阳足的,就是肠胃功能很好,就慢慢等它恢复就好了,如果是阳虚了,用干姜附子汤,如果是阴阳两虚,人参四逆汤,发汗了以后,手脚冰冷脉徽弱的就用四逆汤,如果病人有烦躁的现象,烦躁为什么?就是水气往上冲了,人身体虚了,虚热在上面,上焦太热了,津液没有了,下焦的水往上冒,身体又不受,所以就用人参四逆汤加茯苓,把水往下消导,小便排掉就可以了,经方中用药常常补泻兼施,例如金匮肾气丸也是如此;所以张仲景在用四逆汤救逆的时候,病人只要阳在,就不会有事,阳足代表身体肠胃功能还好,吃一吃就补回来了,阳虚了就很危险,阳不足就代表脏腑的吸收功能不行了,这时候就要用药去控制他,阴阳两虚的时候也需要用,阴阳两虚开四逆汤加人参,也是壮里阳的药,阴的部份用人参去补。

在【本草】上写茯苓可以能够利水除烦健脾,常常吃茯苓的话,寿过百岁,用到茯苓四逆汤的时候,病人的手脚都是冰冷的,手冰冷的部位从手指到手肘,脚冰冷的部位从脚指到膝盖,这才叫『四逆』,如果只冷到手腕与脚踝,只能算是『手足冷』,还不算『四逆』;脉都快要断掉了,吐出来的气都是冷的,就是标准的四逆汤证,看嘴巴,嘴巴津液还很足,四逆汤就好了,嘴巴干掉了,也是四逆汤,很烦躁才是茯苓四逆汤。

【勿误药室方函口诀】本方条曰:此方以茯苓为君药,以烦躁为目的也,【本草】云

茯苓主治烦躁,可谓古义。四逆汤证,汗出而烦躁不止者,非此方不能救。如果没有烦躁,就是人参四逆汤证。

张胜兵《张胜兵品伤寒》

第69条条文:

发汗,若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。

茯苓四逆汤方

茯苓四两,人参一两,附子一枚,炙甘草二两,干姜一两半

上五味,一水五升,煮取三升,去渣温服,七合,日二服。

以下解读内容为精选版,详细解读请查看:

第51讲张胜兵品《伤寒》之太阳病(69条条文·茯苓四逆汤)

关于此条文,历史上诸多医家的解读存在偏差。

先看刘渡舟刘老的观点。刘老认为“发汗,若下之”并非指发汗与下法两种误治手段先后使用,而是指或者发汗,或者下之,即仅有一次误治,“若”在此处表示未定之词。然而,这种解释与上下文难以贯通,存在明显错误。

再看胡希恕胡老的看法。胡老同样将“发汗,若下之”理解为发汗或者又下,认为病仍不好就用茯苓四逆汤治疗,这种解读同样不准确。而且,胡老还直言《医宗金鉴》等医家的观点有误,称他们“瞎搞,瞎闹”“尸位素餐”。但事实上,胡老和刘老对这条条文的解读都存在错误,不过这并不影响他们在其他方面的巨大贡献。

为什么我认为他们的说法存在偏差呢?

从条文本身来看,“病仍不解”说明前面应该有“病不解”的表述被省略了。如果前面没有省略“病不解”,后面就不会用“仍”字。这种省略在语法结构和汉字使用习惯中是常见的。结合第68条条文:“发汗,病不解,反恶寒者,虚故也,芍药甘草附子汤主之。”可以推断,第69条的“发汗”二字代表了第68条的整条条文,只需加上“病不解”三个字,就能完整替代第68条的内容。

第68条描述的是阴阳两虚的证候,用芍药甘草附子汤治疗,即不应先用汗法或过度用汗法,以免导致阴阳两伤。而第69条紧承其后,说明在发汗病不解出现芍药甘草附子汤证的阴阳两虚之后,又用了下法。也就是说,先用发汗法导致第68条的芍药甘草附子汤证,再用下法,病仍不解,与上一条的“病不解”相呼应,形成递进关系。若没有“仍”字,刘老和胡老的解读或许还能说得通,但有了“仍”字,他们的解读就完全错误了。

继续分析,“病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。”茯苓四逆汤是用于治疗阴阳两虚的重证,比芍药甘草附子汤更为严重。因为茯苓四逆汤是在四逆汤的基础上加了茯苓和人参,阴阳两虚已发展到烦躁的程度,是芍药甘草附子汤证的进一步恶化。

芍药甘草附子汤仅是阴阳两虚,而在阴阳两虚的情况下又用下法,进一步损伤心阳,导致病仍不解。这里的“病仍不解”并非指表证不解,而是指病情进一步恶化,出现了阴阳两虚的重证,以烦躁为典型标志。

如果不这样解释,按照刘老和胡老的解读,发汗或者用了下法,病仍不能解除,烦躁的用茯苓四逆汤,这与第68条就没有递进关系了。而且,第68条发汗只是阴阳两虚的轻证,现在发汗或者下之却出现了阴阳两虚的重证,已经烦躁不安,如果阳虚没到重证,怎么可能出现烦躁呢?

所以,刘老和胡老没有联系上下文,也没有深层次理解“仍不解”的“仍”字,它其实是对第68条病情的进一步发展。因此,第69条就是在第68条阴阳两虚的情况下用了下法之后,病情仍然不解,而出现阴阳两虚重证。

茯苓四逆汤是治疗阴阳两虚重证的方剂,本条条文所描述的正是芍药甘草附子汤证又误用下法,导致阴阳两虚更严重,比四逆汤证还要严重,因为四逆汤仅是阳虚,而现在阴阳两虚,又加了茯苓和人参,重用茯苓来除烦,加人参来益气养阴。

此证候以阳虚为主,阴液亏虚为辅,临床表现以烦躁感较为突出。张仲景只用了“烦躁者”这三个字,是因为其他四逆汤证的症状他肯定认为应该有的,因为茯苓四逆汤是四逆汤加茯苓和人参组成的,所以四逆汤的证候他省略了。但强调“烦躁”,是为了突出它与四逆汤的不同,因为它是阴阳两虚重证,且用人参来益气养阴。

这里的人参并非现在的东北人参。《伤寒论》里的人参是介于今天的人参和西洋参之间的,可以益气养阴生津,现在已经绝迹,是山西上党地区的一种人参。在临床中,用《伤寒论》里的人参时,有时用党参加西洋参,有时根据病人具体情况调整党参和西洋参的比例,更符合临床实际。如果用人参的目的是为了益气养阴生津,那么可能就不会用东北的人参,因为东北的人参益气作用强,但养阴作用不足。

整条条文解读如下:其前提条件与第68条一模一样,本是有虚人外感,可能是阳虚,也可能是阴阳两虚。外感之后,本应表里同治或先治里后治表,但医生却误用仅针对太阳病的治疗方法,汗不得法而伤阴伤阳,出现阴阳两虚证候,紧接着又误用下法,造成阴阳两伤更甚。太阳与少阴为表里,误治太阳极易损伤少阴,即伤肾。肾为阴阳水火之宅,肾的阴阳两伤,肾水无以济心火,伤得太重就会引起虚阳上越扰心,出现烦躁不安。

因为茯苓四逆汤是四逆汤的变方,所以它应该还有四逆汤的恶寒、四肢厥冷、舌质淡、苔白滑、脉微细等症状,再加上一个突出的症状——烦躁。

茯苓四逆汤由四逆汤加茯苓和人参组成,其中干姜、附子回阳救逆,茯苓宁心安神去烦,人参益气生津。干姜、附子与人参相配,回阳之中有益阴之效,益阴之中又有助阳之功。甘草益气和中,还能调和诸药。

此条文与干姜附子汤都出现了烦躁,且两个方剂都是四逆汤变化而成。只是干姜附子汤是四逆汤去掉了甘草,而茯苓四逆汤是四逆汤加了茯苓和人参。

第61条条文:“下之后,复发汗,昼日烦躁不得眠,夜而安静,不呕,不渴,无表证,脉沉微,身无大热者,干姜附子汤主之。”

干姜附子汤用于阳虚阴盛、虚阳上越的情况,应急救回阳。只用了干姜和附子,不需要甘草,因为用了甘草就不是急救了。而且用干姜、附子是小剂量顿服,专门用于急救回阳。所以它是一个急救方,仅针对肾阳虚、虚阳上越的情况。关于它为什么昼日烦躁不得眠,夜而安静,我在第61条条文已经解释得很清楚,这里不再赘述。

茯苓四逆汤用于阴阳两虚,以阳虚为主的情况。其证候省略了四逆汤的证候,可能有四肢厥逆、恶寒下利、脉微欲绝、舌质淡、舌苔白滑等症状,再加上烦躁不安。这是阳虚阴亏的情况,应回阳益阴,用四逆汤加茯苓人参,并非顿服,而是分服,是阴阳两补。而且它的烦躁不分昼夜,不会像干姜附子汤证那样昼日烦躁不得眠,夜而安静。

为什么干姜附子汤证夜而安静,而茯苓四逆汤没有夜而安静这一临床表现呢?因为干姜附子汤证完全是以阳虚阴盛为主,而茯苓四逆汤是阴津也亏虚了。到了晚上,干姜附子汤证得到天地万物、自然界的阴气,虚阳不得与之相争,因此就安静了。但茯苓四逆汤还有阴虚,晚上没有多余的阴去制约烦躁不安的浮阳,所以茯苓四逆汤晚上仍然烦躁。

有的人因为方子里有茯苓,就开始从水饮的角度去解读。茯苓虽然能利湿、利小便,但张仲景在本条条文中根本就没有强调茯苓去水饮利湿的作用,而是针对烦躁而言。

《神农本草经》记载:“茯苓味甘平,主治胸胁逆气,忧恚惊恐,心下结痛,寒热烦满(请注意‘烦’),咳逆,口焦舌干,利小便,久服安魂养神,不饥延年。”

也就是说,《神农本草经》中茯苓治疗烦以及忧恚惊恐的记载,在利小便之前就出现了,而且久服能安魂养神,对于茯苓能够安神、安魂养神以及治疗情志病、忧恚惊恐等方面的记载,比祛湿气更多。只是张仲景在用茯苓时,大多时候是用来去湿气、利小便的,如苓桂剂、五苓散等都有茯苓。但不能因为《伤寒论》的方剂中茯苓多用来利湿,一旦出现茯苓就认为它是治湿气的。

如果认为茯苓在这里是用来化水饮的,因为阳虚所以水饮不化,那就大错特错了。第69条原文与湿气没有直接联系,反倒是烦躁与它有关。而《神农本草经》早就说了茯苓能安神、能治忧恚惊恐、能够去烦。所以这里的茯苓主要还是用来治疗情志方面的,并非有些人牵强附会所说的治水饮。

有人可能会问,茯苓用来除烦安神,安神为什么不用茯神,要用茯苓,用茯神岂不更好?这个问题只能说明提问者根本不清楚茯苓、茯神的区分历史。

茯苓是一种菌类,寄生在松木之根上。《神农本草经》记载的茯苓其实包括了赤茯苓、白茯苓、茯苓皮、茯苓木、茯神等,在以前茯苓其实是一个很广泛的概念,并非我们今天所说的白色部分。

茯苓最早见于《五十二病方》,《神农本草经》也有记载,张仲景的《伤寒论》中多次提到茯苓。东汉《中藏经》里面首次记载了茯苓皮,因为在五苓散里面出现了茯苓皮。《肘后方》当中出现过茯神这个名词。到了南北朝陶弘景在《本草经集注》当中,首次对茯神做了详细的阐述。

陶弘景说,白色则补,赤色则利,适用甚多。到了唐代,逐渐将茯苓里的白色部分和赤色部分分成了白茯苓和赤茯苓。后世医家经过不断运用和总结,对各个部位的药效有了更深的认识。

茯神的作用主要是宁心安神,茯苓调节水液,有健脾利水的作用。赤茯苓可以入小肠经,主要作用是利水。茯苓皮治水肿、小便不利等。

我为何说张仲景这里的茯苓,其作用完全在于安神调情志呢?因为我有一个病案对我的影响很深刻,让我对这条条文印象深刻,完全体会到了张仲景当时创这条条文的心情和状态。

我曾接诊过一位肺癌患者,病程已持续两三年。期间,他经历了手术与多次化疗,然而病情非但未好转,反而恶化,癌细胞转移至骨骼、淋巴等多个部位。为控制病情,他不得不继续接受化疗,身心均遭受了极大的摧残。

某日,患者突然出现异常行为,开始撞墙,口中念念有词:“全世界都知道我没有癌症,我的癌症早已痊愈。”家人见状,惊恐万分,遂向西医求助。西医认为,患者长期治疗未果,身心俱疲,精神崩溃,疑似患上精神疾病,甚至可能被视为“疯了”。其症状确实与精神错乱相似,患者一边撞墙一边声称自己无癌,而事实上,癌细胞已广泛转移。

家属无奈之下,转而向我求助,希望我能治疗患者的“神经问题”。初见患者时,其状态令我深受触动。我不禁思索,究竟是何原因导致患者陷入如此境地?癌症转移、治疗无果,身心遭受重创,患者已处于阴阳两虚的状态。

经详细询问,我发现患者这种类似精神错乱的症状是在一次感冒后出现的。对于癌症患者而言,长期的治疗已使其体质极度虚弱,阴阳两虚。此时若感冒,治疗时应兼顾其体质,而非单纯针对感冒症状。然而,患者可能接受了不当的治疗,直接针对感冒进行治疗,而未考虑其阴阳两虚的体质,导致病情恶化,出现撞墙、说胡话等症状。

此时,我脑海中浮现出《伤寒论》第69条条文:“发汗,若下之,病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之。”于是,我询问患者是否烦躁,患者立即回应:“烦躁。”基于这一症状,我毫不犹豫地给予了茯苓四逆汤。患者服用一剂后症状即显减轻,两剂后完全恢复正常。当然,这里所说的恢复正常是指撞墙、说胡话等症状消失,而非癌症被治愈。

这一病例令我印象深刻,也让我对《伤寒论》第69条条文有了更深刻的理解。我认为,第69条是在阴阳两虚的基础上,又因误治(如下法)进一步伤及阴阳,导致病情加重。张仲景在条文中用“仍”字强调了病情的持续不解,与第68条条文相呼应。这种语法结构和临床解释更贴近张仲景的本意。

通过这一病例,我进一步认识到茯苓四逆汤的功效。它主要用于治疗少阴病兼有烦躁不安、舌淡、脉细微等症状。只要证属此类情况,包括西医所说的失眠、焦虑、神经官能症、精神病以及心脏病、心力衰竭、风湿性心脏病、急性心功能不全、血栓闭塞性脉管炎等,均可使用茯苓四逆汤进行治疗。

此外,茯苓四逆汤因阴阳两补,还可用于治疗月经过多或崩漏等阴阳两虚的病症。该方剂包含四逆汤的成分,可治疗肾阳虚;同时含有理中丸的大部分成分(人参、干姜、甘草),可治疗脾阳虚;从人参、茯苓、甘草的角度看,它又与四君子汤相似(只是理中丸用白术代替茯苓)。因此,茯苓四逆汤可治疗脾肾阳虚、脾气虚等多种病症,包括急性的胃肠炎、结肠炎、尿频、尿毒症等,凡有烦躁症状者,使用效果更佳。

通过学习这一条文,我深刻体会到学好中医需精通古代汉语。古代汉语中的连词、转折词等往往是上下文联系的关键。同时,要理解古文中的省文法,如本条中的“发汗,若下之,病仍不解”,在“发汗”后省去了“病不解”,表示一次误治后又进行了一次误治。然而,令人诧异的是,胡希恕和刘渡舟两位泰斗并未看出这一省文法和“仍不解”的递进关系。当然,我并非要贬低他们的学识,他们是我极为尊重的前辈,我只是就条文本身提出自己的看法,并通过临床病例加以佐证,以期为大家提供新的认识。

我再次强调,我无意与已故的老前辈争高下,只是就条文而论,分享我的见解。在讲课过程中,若涉及对名家观点的指正,并非为了争强好胜,而是为了提供另一种解读,让大家有更全面的认识。知识应真实无欺,我们应师古而不泥古,继承和发扬老祖宗留给我们的优秀文化传统。