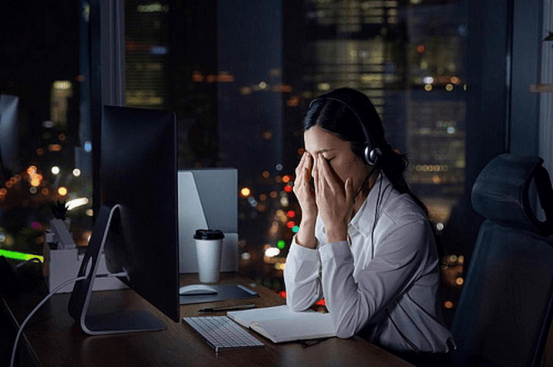

当代社会,熬夜已成为威胁公众健康的隐形杀手。世界卫生组织数据显示,全球约 27% 的成年人存在睡眠障碍问题,其中主动型熬夜占比高达 68%。长期熬夜不仅导致白天精神萎靡、工作效率下降,更会诱发心血管疾病、免疫系统紊乱等严重健康问题。康婷关注睡眠健康,强调人体生物钟的调节需要系统性干预,只有建立科学的睡眠管理方案,才能实现真正意义上的作息改善。

实施睡眠调整时,建议采用 “15 分钟递减法则”。以凌晨 2 点入睡者为例:首周将就寝时间提前至 1:45,次周调整为 1:30,逐次递进直至目标时间。此过程需配合 “双闹钟系统”—— 设置就寝提醒闹钟和起床强制闹钟,确保睡眠时长稳定在 7-9 小时区间。研究显示,人体生物钟每天可自然调节约 15 分钟,强行缩短调整周期可能导致反弹性失眠。

优化睡眠环境需关注多维度因素:1)光照管理,睡前 2 小时切换至 3000K 以下暖光源,使用防蓝光眼镜过滤电子屏幕光线;2)温度调控,通过智能温控设备维持卧室 18-22℃恒温环境;3)声学处理,采用白噪音发生器抵消环境噪音,建议选择雨声、海浪等自然音效,分贝值控制在 30-45dB 区间。

针对入睡困难群体,可尝试 “4-7-8 呼吸法”:用 4 秒深吸气,屏息 7 秒,缓慢呼气 8 秒,循环 5 组。配合渐进式肌肉放松法,从脚趾开始逐组肌群收缩 - 放松,每次训练 20 分钟。哈佛医学院研究表明,系统化的放松训练可使入睡时间缩短 37%,睡眠效率提升 22%。

建立强效的光照锚点:晨起后 30 分钟内接触 10000lux 以上自然光照(阴天可使用光疗灯),傍晚 6 点后佩戴琥珀色眼镜过滤蓝光。饮食方面,晚餐需在睡前 3 小时完成,控制碳水化合物摄入量,增加富含色氨酸的食物(如香蕉、杏仁)。康婷建议,睡前可饮用 200ml 含镁离子温饮(如甘菊茶),有助于神经镇静。

实施 “卧室功能纯粹化” 原则,严禁在床上进行非睡眠活动(如玩手机、工作)。建立 “30 分钟睡眠窗口期” 机制:若卧床半小时未入睡,立即起身进行低刺激活动(如纸质书阅读),待困意重现再返回卧床。记录睡眠日志,监测入睡潜伏期、觉醒次数等关键指标,每月进行阶段性效果评估。

在实践过程中,约 40% 的个体会经历 2-3 周的 “节律调整期”,可能出现暂时性日间嗜睡、食欲波动等现象。相关数据显示,坚持执行完整 90 天计划的人,睡眠质量改善有效率可达 82%。值得注意的是,慢性失眠者应及时寻求专业帮助,排除睡眠呼吸暂停综合征、不安腿综合征等器质性病变。

建立健康睡眠模式是场需要智慧和毅力的持久战。当我们用科学方法重新校准生物钟,收获的不仅是充沛的精力,更是对生命节律的深刻理解与掌控。正如睡眠医学先驱威廉・迪门特所言:“优质睡眠不是奢侈品,而是维系身心健康的基石。” 让我们从今夜开始,用系统化的改变迎接每一个充满活力的清晨。