“主播终于找到了自己在世界上的位置。”

2025年6月,在北京某医院,19岁的无心终于拿到了她的诊断报告:孤独症谱系障碍(ASD)合并注意缺陷与多动障碍(ADHD)、心境障碍。

无心在社交平台分享了自己的经历和诊断报告。随后也收到了大量的评论,既有求医问药的焦虑,也有被理解的渴望。

令她没想到的是,还有一位自称是“同家医院的病友”,给她发来一条求相亲的私信,“你好,相亲吗?”

那一刻,无心觉得无比荒诞:19年来,她第一次找到了自己在世界上的位置,而世界给她的第一份回礼,竟是一份突如其来的求偶邀约。

文 | Kido

图 | 受访者

编辑 | Jarvis

电击治疗6次后,终于确诊自闭症

在被诊断为“双A”(自闭症谱系障碍合并注意力缺陷多动障碍,ASD合并ADHD)之前,无心一直被当做抑郁、焦虑、双相等情形诊治。

今年年初,由于抑郁病情恶化,刚上大一的无心开始住院,期间接受了六次改良电休克治疗(MECT)。

电休克带来的副作用,让无心将大一上学期所学的知识几乎遗忘殆尽。重返校园后,由于学业落后,无心的情绪低落,陷入恶性循环。

她不得不办理了休学,回家休养——休学是父母提出的,19年以来,这是他们第一次主动为无心的成长轨道按下暂停键。

在之前的十余年的时间里,无心都在自我认知的迷宫中挣扎、逃避旁人异样眼光,独自消化着痛苦,却还要保持正常的样子。

- 幼儿园午睡,她从不安心睡觉,喜欢踩着衣服爬上爬下;

- 她的运动协调能力天生薄弱,体育长期不及格;

- 她不懂同龄小孩为何会因与父母分开而大哭,她从未有过这种感觉。

她的感官也能捕捉常人忽略的细节:洗头时脖子被触碰,却引发后腰痒;衣服内侧的商标,是持续的折磨;噪音和高饱和度色彩,让她烦躁不安……

种种“不一样”,也成了她被霸凌的原罪。

小学体育课,同学摔倒擦伤时,众人围拢关心,无心一句“没事没事,很快就能好了”的安慰,却被指责为“没有人性,冷血”。

她不理解,她的反应只是家庭经验的投射,“我的父母就是这么对待我的,我不知道大家想要的关心应该是什么样。”

更早的孤立始于二年级,因成绩拔尖招致的嫉妒,演化为小团体的排挤。那时她便萌生过回避社交甚至自杀的念头。

进入初中后,霸凌变本加厉:被污蔑、辱骂,甚至遭遇恶意建群攻击。在精神濒临崩溃时,她向父母提出就医请求,依旧只换来一句:“小孩能有什么毛病,你别瞎想。”

直到2021年初中毕业,无心再也支撑不住,在朋友的陪同下去了医院,但因未成年需家长陪同而受阻。在与父母郑重沟通后,他们才终于勉强同意。

那一次,诊断结果是重度抑郁、焦虑、强迫及睡眠障碍。

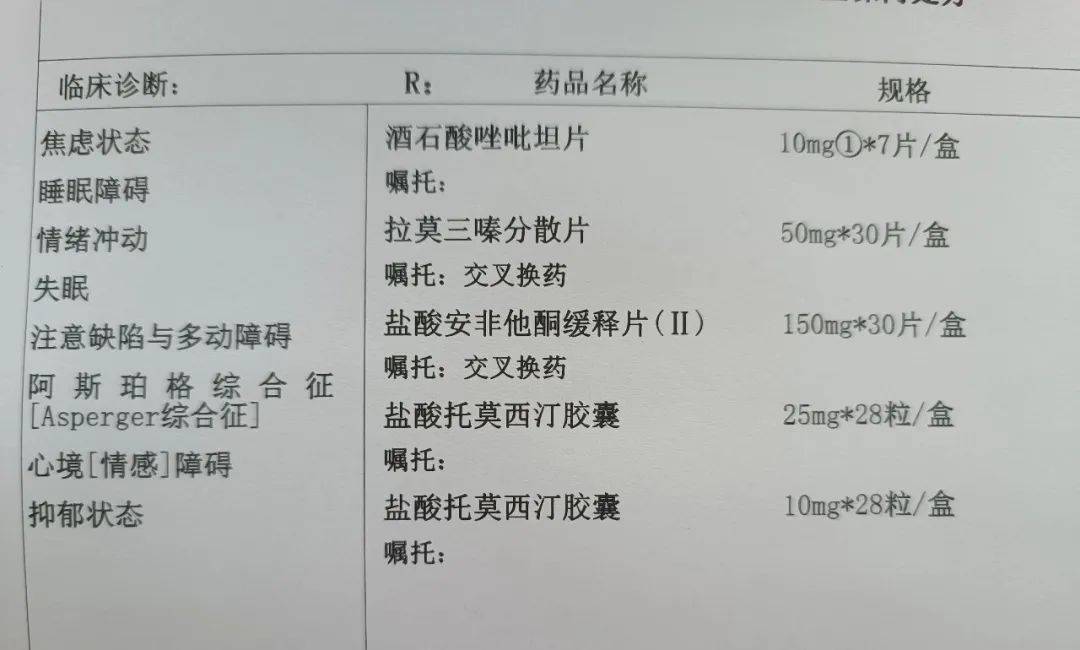

随之而来的是各种精神科药物:舍曲林、喹硫平、碳酸锂、丙戊酸镁……长长一串药名背后,是她身体对药物极不敏感的无奈。

这个诊断没能解决她的问题,她辗转于医院的儿科与精神科之间,看过许多医生,开了很多药,但情况依旧没有得到缓解。

年初的电击治疗结束后,无心偶然接触到阿斯伯格综合征和神经多样性相关的文章,怀疑自己是自闭症谱系障碍人士。

2025年6月,无心终于拿到了她的诊断报告:孤独症谱系障碍(ASD)合并注意缺陷与多动障碍(ADHD)、心境障碍。

“我觉得我终于找到了在世界上的定位”,她说,“我的痛苦都得到了解释。我终于能放过从小被同学霸凌说‘冷血、反人类’的自己。”

“过去的事老想着干嘛”

无心是独生女,童年却如同半个留守儿童。父母忙于工作,除了送她上学几乎不见人影。

从小,无心与父母的沟通就十分贫瘠,少有的交流也常是对她单向的指责,“遇到问题永远让我找自己原因,别人永远没错”。

这种长期单向的指责与情感忽视,将她与父母的距离推得更远。

她与父母最深的矛盾,恰恰在于父母观念与行为的不一致:他们不认为她的精神问题是病,日常却处处以“你是个病人”为由限制她,虽不算极端,却也是严密不透风。

无心的药盒

他们细心照料着无心的生活,也将她当作了永远长不大的孩子。这种“圈养”与情感忽视的割裂,让她与父母之间总隔着一面无形的墙,始终难以真正亲近。

童年时,父亲曾因无心"总说不合时宜的话,招人不高兴",让她在纸上写下"沉默寡言"四个大字,贴在墙上日日相对,以此"矫正"她的性格。

直到现在回想起来,那张纸依然带着压迫感和羞辱感,令她无法释怀。

几年前,无心鼓起勇气,向父亲提起这段往事,得到的却是轻描淡写的回应:“时间太长不记得了”“过去的事老想着干嘛”。

如果说父亲的否定像一把钝刀,那母亲的固执则让这把刀扎得更深。今年,无心确诊自闭症后,母亲仍不愿接受这个结果。

她笃信中医,认定"抑郁症就是肝气郁、气血不足",带着无心去村里小诊所抓中药,大量汤剂反而让她的状况再次恶化。

无心坚决拒绝再服药,却未能动摇母亲的信念——最近,母亲甚至想通过"跳大神"来缓解女儿的症状。

不知是否是命运的玩笑,无心长大后真的如父亲所“愿”,变得越来越不爱说话。

无心自称是深度“社恐”,由于思维直接,分不清玩笑与认真,她的较真在别人看来像是在钻牛角尖,因此她基本不愿与人过多交流。

大学宿舍里,她的存在感极低,“拉着床帘大家都发现不了有我这个人”。她坦言朋友很少,只有寥寥几位保持着联系,但这反而让她轻松,“不会太累”。

必要的时候,为了融入群体,她会搬出自己一套精密的“面具”策略:模仿他人的语言模式,使用固定的、“有同理心”的套话应对不同情境,如同总结数学公式般归纳常人的情绪反应:

别人说八卦,她表示惊讶:“好家伙!”他人表达负面情绪,她条件反射般说出“抱抱宝宝,辛苦了!”——其实她内心毫无波澜,甚至觉得“最辛苦的是我”。

寻找自己的解药

确诊之后的生活并非一片坦途,但无心终于拿到了自己的“说明书”,并开始有意识地、主动地寻找属于自己的“解药”。

休学在家的日子里,无心常常模糊了睡眠与清醒的界限,有时她睡到中午,有时清晨五六点便醒来。

状态低迷时,她会在床上躺一整天;状态不错时,她会起身和三只小猫玩——这是她不顾父母的反对养的,是她有限的抵抗,也是她生活中温顺的锚点。每次轻抚小猫柔顺的毛发,她都会对生活又有了实感。

无心养的猫之一

学业是她目前最大的焦虑来源。由于喜爱日本文化,无心在填报志愿时,毫不犹豫选择了日语专业。大一上学期,她的成绩名列前茅。然而,MECT带来的记忆损伤,让下学期的学习变得异常艰难。

她仍渴望学习,“哪怕只是能背一些单词也行”,却时常困在“想开始”与“无法开始”的拉锯战中,挣扎一天,最后往往什么也没做。

确诊后,对症的治疗为无心带来一定的稳定。碳酸锂抑制了她的自残冲动,新开的安非他酮则在对抗她的“启动困难”。

如果说现实世界是一片荒漠,那么网络世界则是她的绿洲。

二次元文化,是她生命中非常重要的一部分,“比现实美好得多。”无论是番剧还是游戏,她都能体验现实中无法触及的情感,也常常在角色身上找到共鸣。

无心和她的“痛包”

在社交平台上,无心与二次元同好或病友们频繁互动,他们搭建起只有圈内人能解码的暗语系统,分享感受和经验。

当她在社交媒体上发布就诊、住院攻略时,常常会收到各种疑问,她总是不厌烦地解答。她包容着这些素未谋面的陌生人,因为她理解他们的处境。

相比之前,这些已经是巨大的进步。那时候,因无法确认自己的身份,无心甚至不敢宣称自己属于这个群体,一些“硬蹭诊断”的质疑更让她难以释怀。

相较于与人交谈,文字是无心更自在的出口。从2020年起,她开始写诗。情绪剧烈波动时,诗歌成为她自我调理的良方。那些“莫名其妙的文字”,是她内心风暴最真实的记录。

目前,无心依然是在时好时坏的状态中,努力寻找着平衡。但更坚定的自我认同感和来自社群的共鸣,让她有了与这一切持续交手的信心。

关于未来,她表示想考取理想学校的研究生,但考研的难度令人却步。

更现实的设想,是“毕业直接找个班上,不用太高级,适合我的能力就行”。方向,则落在她喜欢的文字上,从事笔译工作,是她朦胧的理想。

“不过,还是先走一步,看一步吧。”

END

本文仅代表作者观点,不代表本号立场。文章版权归「大米和小米」所有,未经许可,严禁复制、转载、篡改或再发布。本号长期征集线索/稿件,一经采用,稿费从优。提供线索/投稿请联系:contents@dmhxm.com。

点击拨打大小米服务热线