研究背景:

聚乳酸(PLA)纳米纤维具有独特的结构和功能特性,尤其是核 - 壳结构的聚乳酸纳米纤维,使其成为生物医学工程领域的关键材料。除了具有可再生性、生物降解性和生物相容性外,聚乳酸还因其独特之处,能够满足医疗应用中对环境友好型和可持续材料日益增长的需求。由于其机械强度、降解速率可调节,生物相容性优良,且能够形成复杂的纤维结构,聚乳酸是支架、植入物和生物医学装置的理想材料。先进的静电纺丝技术便于对聚乳酸纳米纤维进行精确调控,在保持其结构完整性的同时,还能实现生物活性化合物的包封及可控释放。核 - 壳结构可增强机械性能、细胞黏附和增殖能力,使其适用于各种先进的生物医学应用。此外,与其他合成的不可降解聚合物相比,聚乳酸的降解产物对环境的影响小得多,这是其显著优势。

本文综述了同轴静电纺丝法制备聚乳酸纳米纤维的技术、其优势以及在创新医疗产品和可持续生物医学实践中的潜在应用。相关研究内容以“Innovations in Core–Shell Electrospinning: A Comprehensive Review in Recent Advances of Core–Shell Electrospun Polylactic Acid Nanocomposite Fibers for Potential Biomedical Applications”为题目,发表在期刊《ACS Biomaterials Science & Engineering》上。

本文要点:

1、综述了核壳电纺聚乳酸(PLA)纳米复合纤维在生物医学领域的最新进展。

2、PLA 因生物可降解、生物相容性、可再生等特性,成为理想的生物材料,其通过同轴电纺等先进技术可制备核壳结构纤维,该结构能增强机械性能、细胞黏附和增殖,并实现生物活性物质的控释。

3、核壳电纺 PLA 纤维在伤口愈合、药物递送、组织工程、生物传感器等领域应用广泛,

4、探讨了其制备技术(如单针电纺、乳液电纺、同轴电纺等)、结构类型(核 - 鞘双组分、中空纤维等)、性能优化及面临的挑战(如规模化生产、材料相容性)与未来展望。

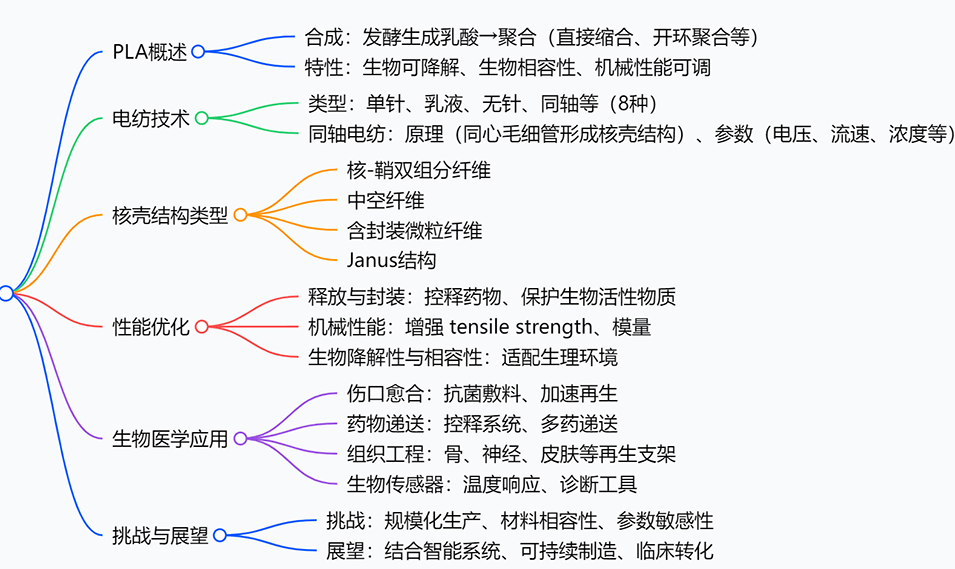

一张图读懂全文:

聚乳酸(PLA)的合成、结构与特性

合成:

前体乳酸由玉米淀粉或甘蔗发酵生成,经纯化后通过直接缩合聚合、共沸脱水缩合、开环聚合(ROP,工业首选)等方法合成。

存在三种 enantiomeric 形式:PLLA、PDLA、PDLLA,1954 年 DuPont 实现高分子量 PLA 用于手术缝合线和骨植入物。

物理与屏障特性:

熔点(Tm):PLLA 165-180°C,PDLA 145-160°C,PDLLA 150-170°C;玻璃化转变温度(Tg)影响刚性与灵活性。

屏障性能:结晶度越高,气体渗透率越低(如双轴取向 PLA 的甲烷渗透率比其他薄膜低 4.5 倍);水吸收率约 0.5%,适合食品包装和生物医学。

机械与降解特性:

拉伸强度受分子量、结晶度影响,添加 ZnO 纳米颗粒或纤维素纳米晶须(CNWs)可增强(如 5wt% CNWs 使模量和拉伸强度分别提升 22 倍和 5 倍)。

降解通过水解和微生物作用,低分子量 PLA 降解更快,适配药物递送和包装。

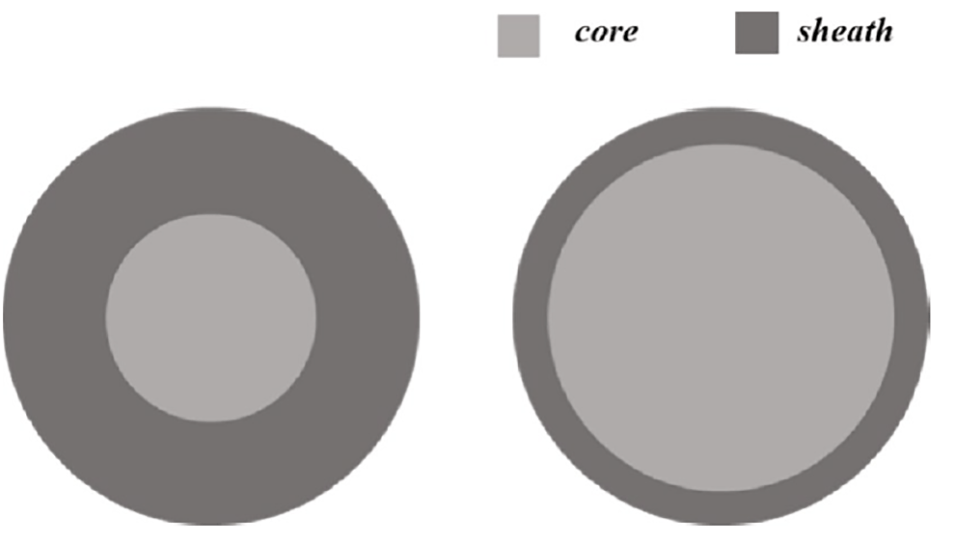

核壳结构类型

核 - 鞘双组分纤维:鞘层提供结构支持,核层负载功能物质(如 PLA 为鞘,含抗菌剂的纤维素为核)。

中空纤维:中心有空腔,比实心纤维细 2-4 倍,表面积更大,适合组织工程(如 PU/PLA 中空纤维的拉伸强度达 7.19MPa)。

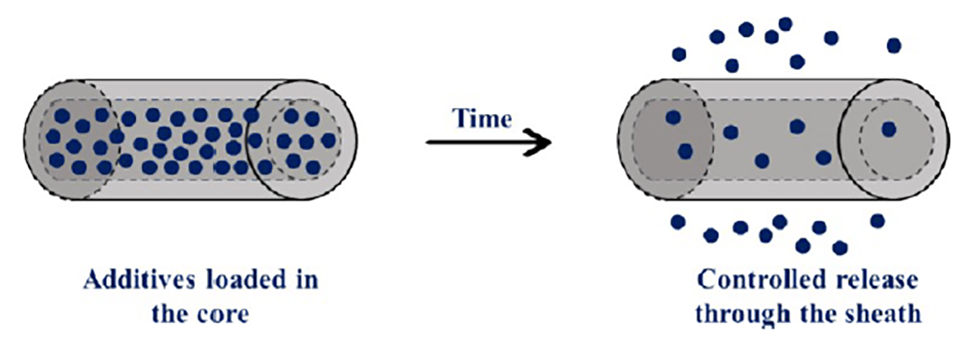

含封装微粒纤维:核层封装药物或生物活性物质,实现控释(如 PLA 封装四环素,通过鞘层厚度调节释放速率)。

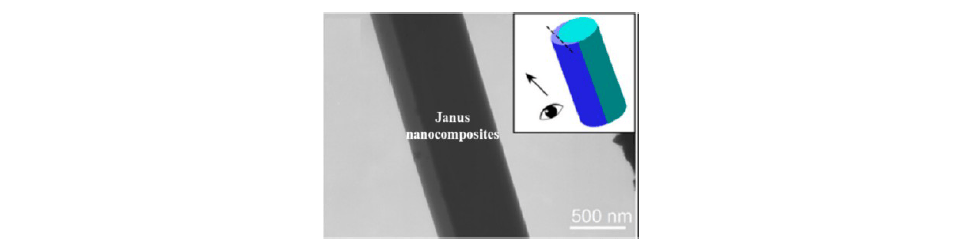

Janus 结构:两侧理化性质不同(如一侧超疏水、一侧超亲水),适合油水分离和多功能递送。

与其他合成聚合物(如 PCL)相比,PLA 作为生物材料的核心优势是什么?

PLA 的核心优势包括:①环境影响更低,降解产物对环境影响小;②亲水性更高 ,更适合需要与生物流体交互的场景;③降解速率更适宜,可通过分子量调节,适配伤口愈合等需快速修复的应用;④可再生来源,由玉米淀粉或甘蔗等可再生材料制备,符合可持续发展目标。

核壳结构的 PLA 纳米纤维在伤口愈合应用中,如何实现 “抗菌 + 促再生” 的双重功能?

通过核壳结构的功能分区实现:①鞘层可负载抗菌剂(如左氧氟沙星、Ag 纳米颗粒),直接接触伤口表面,抑制细菌滋生(如 PLA / 壳聚糖核壳纤维对大肠杆菌的抗菌率达 100%);②核层可负载生长因子(如 bFGF)或抗炎药物(如姜黄素),通过鞘层的控释作用缓慢释放,促进细胞增殖和组织再生(如 PLA/PVA 核壳纤维的姜黄素缓释可加速伤口再上皮化)。同时,纤维的高孔隙率和表面积利于氧气交换和细胞黏附,进一步增强愈合效果。

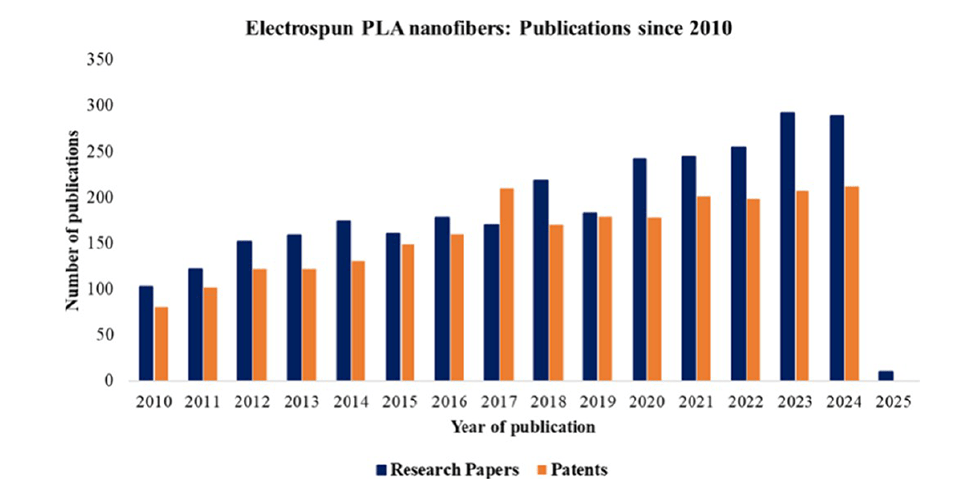

图 1. 2010 年以来发表的关于静电纺聚乳酸纳米纤维的专利和研究论文数量统计图。

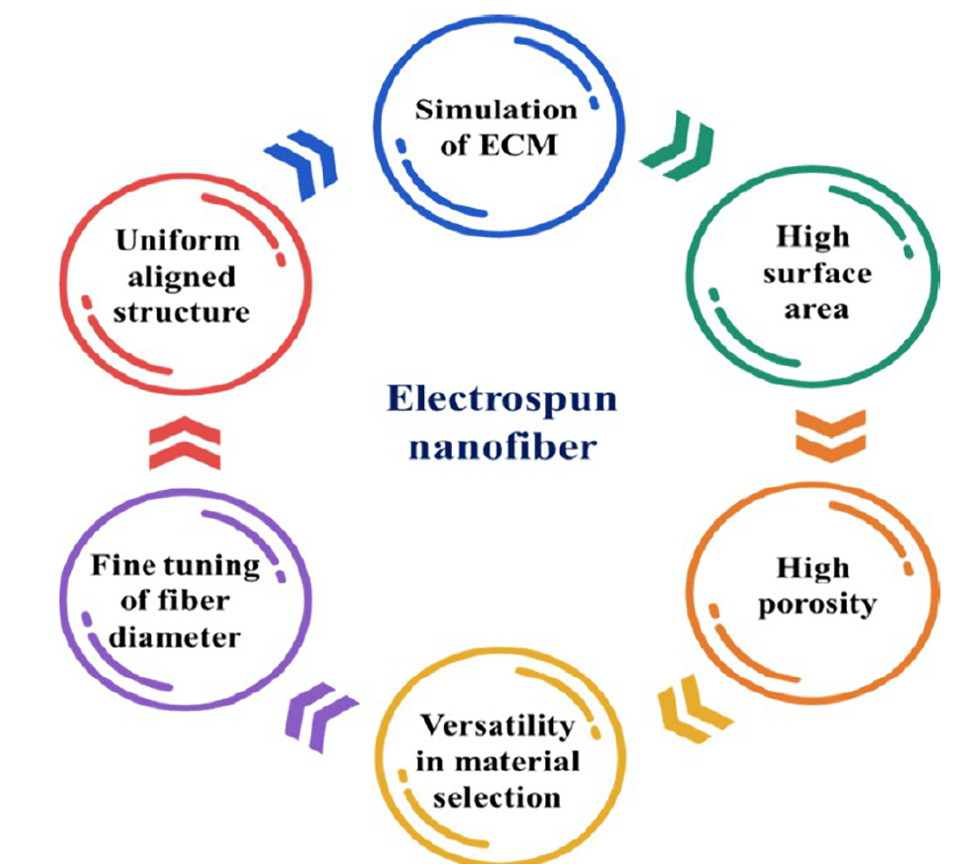

图2. 静电纺纳米纤维的特点。

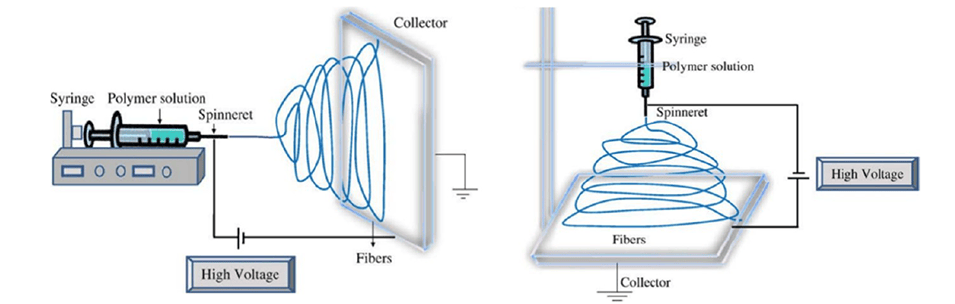

图 3. 静电纺丝设备的装置 ——(a)水平方式,(b)垂直方式。

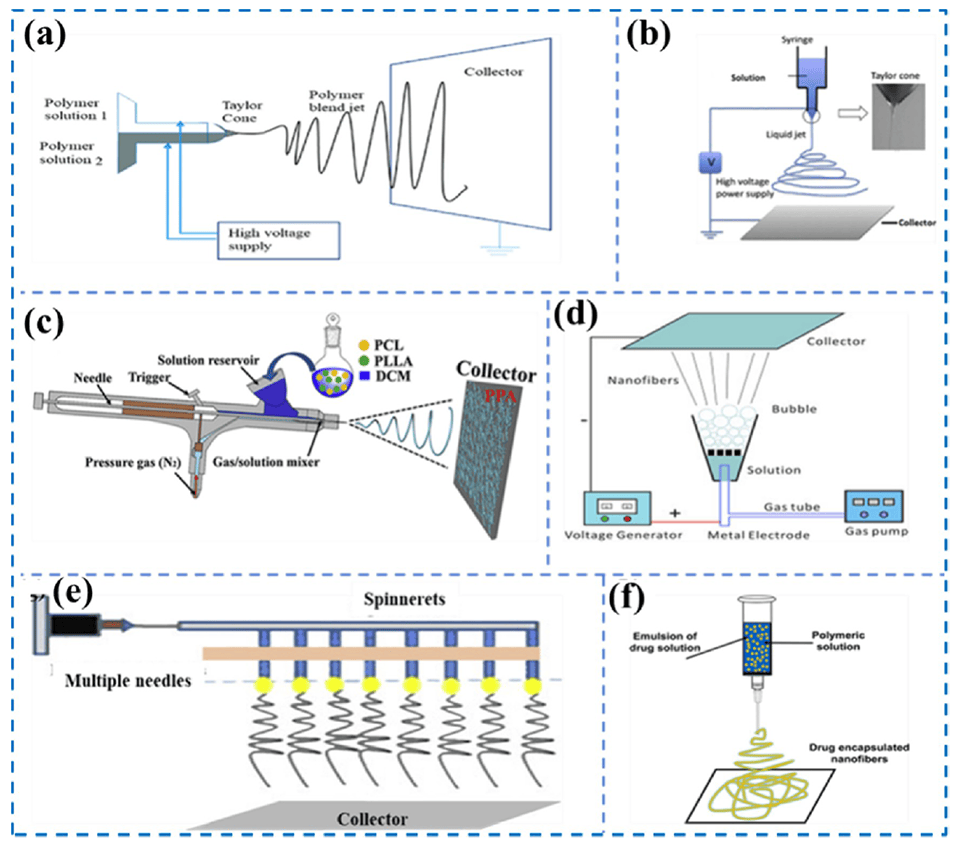

图 4. 示意图:(a)并列式静电纺丝。(b)无针静电纺丝。(c)溶液吹纺。(d)气泡静电纺丝。(e)多射流静电纺丝。(f)乳液静电纺丝。

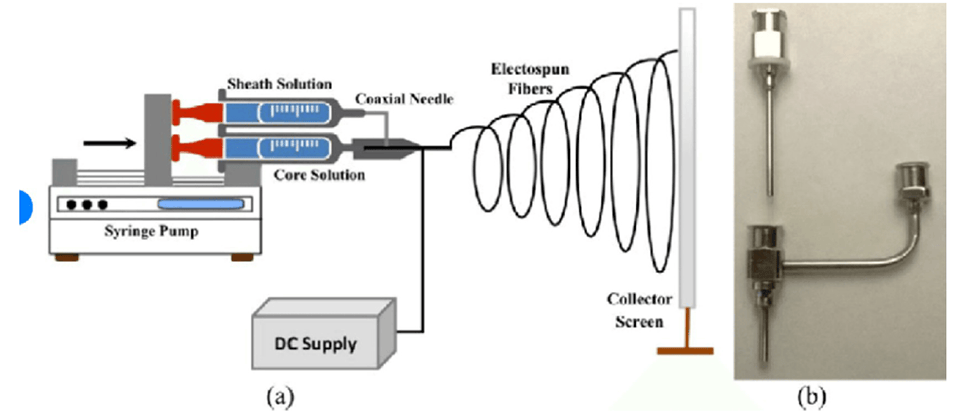

图 5.(a)同轴静电纺丝装置示意图。(b)同轴针头图像。

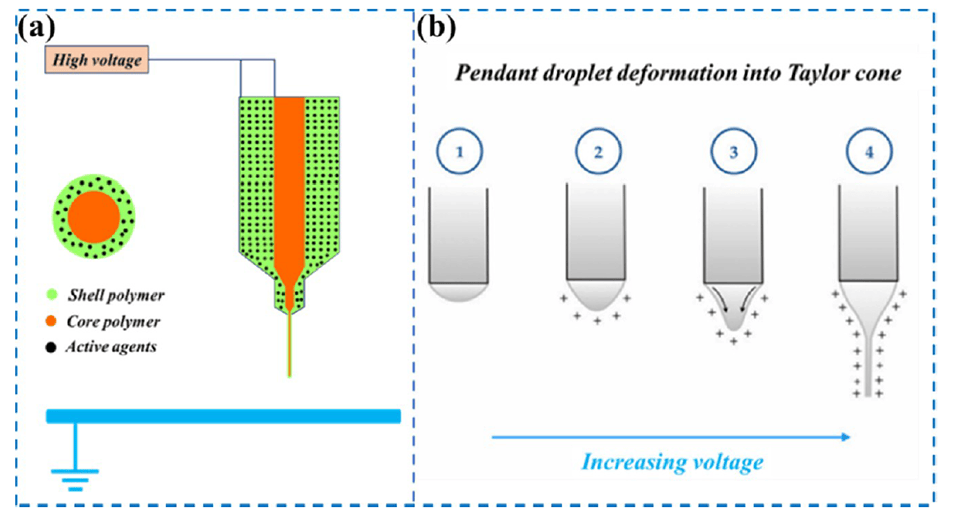

图 6. 示意图:(a)从核 - 壳纳米纤维的同轴毛细管中喷出的射流的拉伸过程;(b)液滴的变形模式。

图 7. 芯层直径对鞘层厚度影响的示意图。

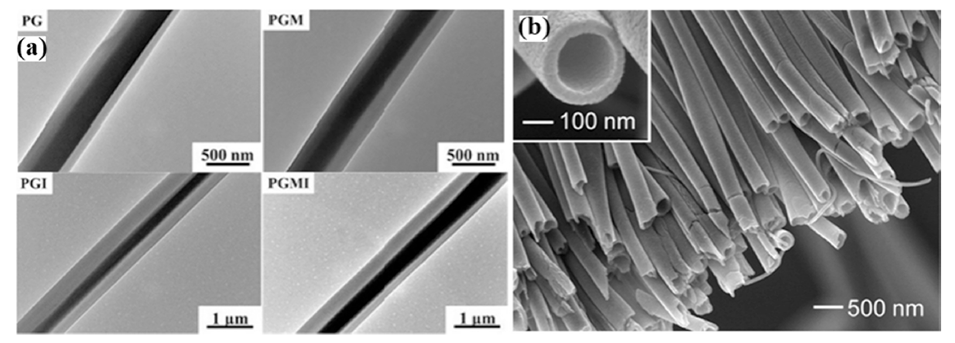

图8. 采用同轴静电纺丝技术制备的(a)核 - 壳纳米纤维的透射电镜图像;(b)中空复合纳米纤维的透射电镜图。

图 9. 添加剂微囊化及其控释示意图。

图 10. Janus纳米纤维的透射电镜图像。

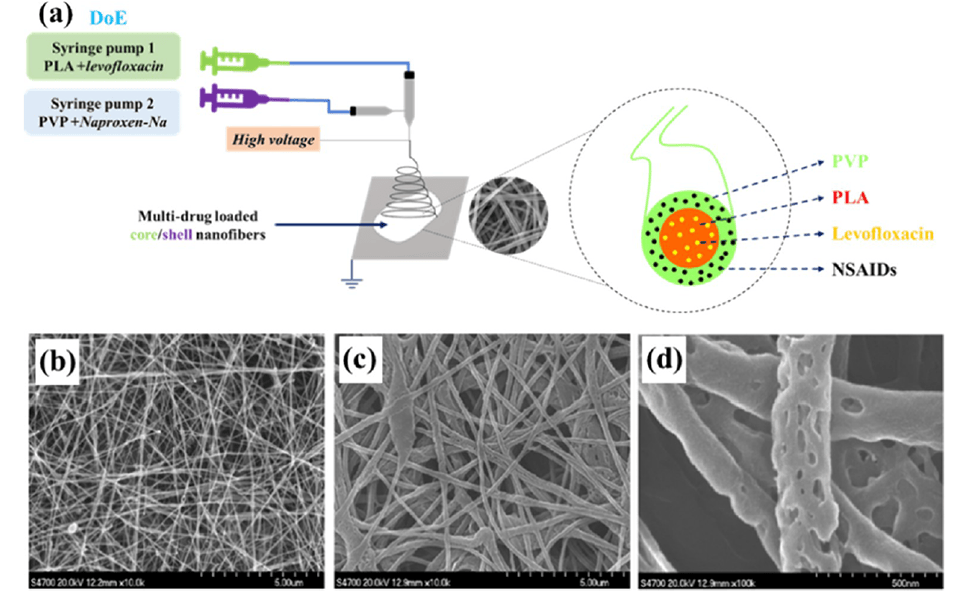

图 11.(a)负载左氧氟沙星的聚乳酸(PLA)和负载萘普生钠的聚乙烯吡咯烷酮(PVP)双组分核 - 壳纤维片用于伤口愈合应用的示意图。(b)十二烷基硫酸钠去除前的预处理;(c、d)十二烷基硫酸钠去除后。

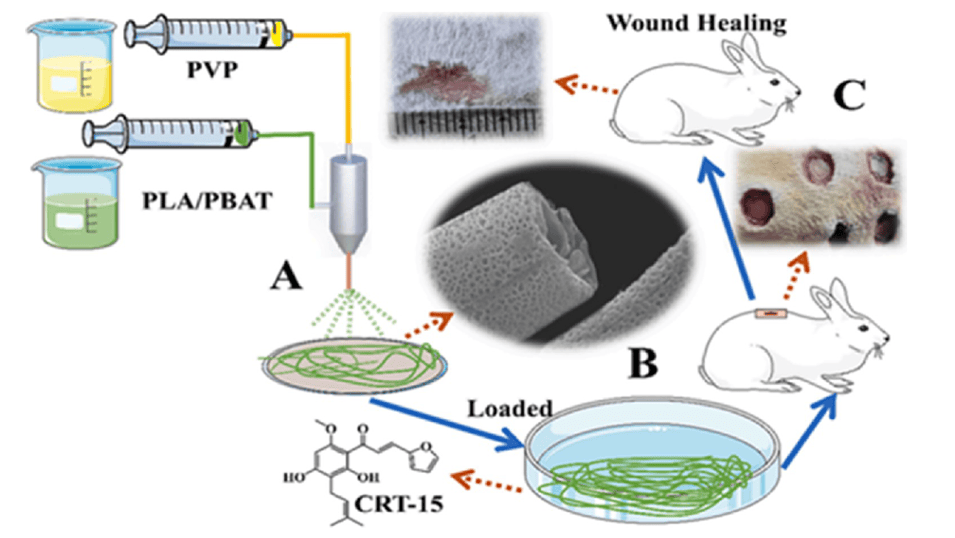

图 12. 聚乳酸 / 聚己二酸丁二酯 - 对苯二甲酸丁二酯中空多孔微纤维(PLA/PBAT HPMFs)的制备及其在伤口部位的应用示意图。

原文链接:https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.5c00194