平型关大捷是八路军自华北抗日战场出征以来的首场重要胜利,也是自全国抗战爆发以来,中国军队取得的第一个重大胜利。此次战役不仅打破了日本军队“不可战胜”的神话,更激励了全国人民,坚定了他们抗战必胜的信念。这场胜利的意义远超单纯的军事胜利,它在精神上鼓舞了全国各阶层,为中国抗日战争的胜利打下了坚实的基础。

通过这次平型关的胜利,八路军进一步确认了“独立自主的山地游击战”是应对日军的最佳战略。在战斗胜利的次日,毛泽东立即致电朱德与彭德怀,称赞这是“我军的第一个胜利”,并为其鼓励。与此同时,国民党军队的领导人蒋介石也对八路军的表现表示钦佩,他通过电报赞扬了八路军的英勇表现,称“25日一战,歼敌如麻,足证官兵用命,深堪嘉慰”,并鼓励八路军继续努力,取得更多胜利。

聂荣臻,作为平型关战斗的指挥官之一,在1985年回顾这次战斗时写下了《忆平型关大捷》一诗,表达了自己对战斗的深情和对胜利的自豪。他的诗中描绘了战斗的艰辛与胜利后的喜悦,以及自己在历史长河中回望这段英勇历史时的感慨。

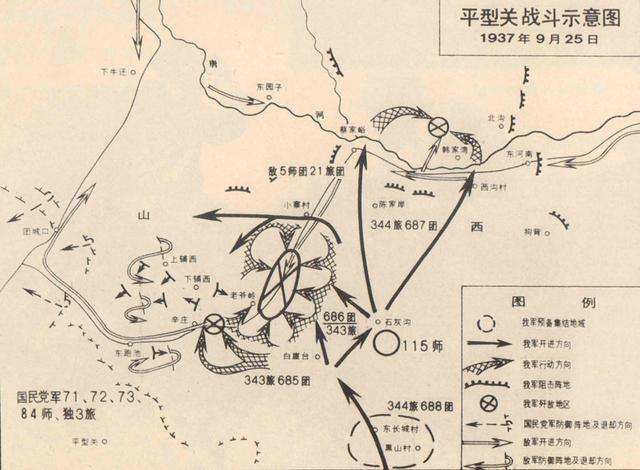

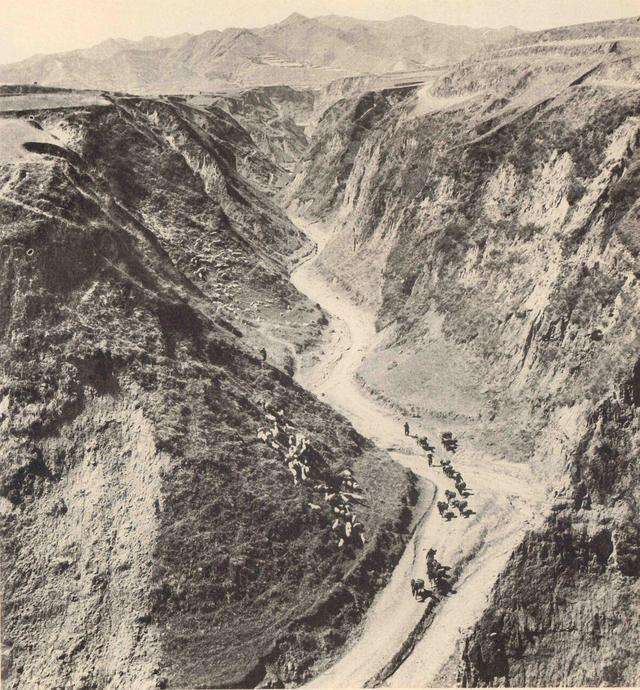

平型关地处山西省繁峙和灵丘两县交界,是长城防线中的一个重要关隘。地形复杂,狭窄的古道两侧高地适合伏击敌军,是进行游击战的理想场所。1937年8月25日,红军改编为八路军后,迅速展开抗战,先行的指挥官周恩来和彭德怀与阎锡山商讨抗日策略,协定了八路军配合正面防守与敌军作战的方案。阎锡山提出在平型关、沙河和繁峙一带与日军作战的计划,八路军副总指挥彭德怀提出应采取侧面夹击的策略,并迅速开始部署。

9月21日,中共中央军委召开的会议决定了具体的作战计划,并明确了八路军的行动路线。为确保突袭的成功,八路军115师以迅猛的步伐进入了平型关,并开始了战前准备工作。为了保持隐蔽性,部队冒着夜雨迅速完成了阵地部署,确保在敌军到来之前做好战斗准备。

战斗爆发的那一刻,日军的第5师团和第21旅团进入了伏击区域,八路军115师成功抓住战机,向敌军发起了猛攻。突然袭击打乱了日军的阵型,日军指挥系统完全瘫痪,战斗中敌军的汽车和马车发生混乱,人员伤亡惨重。随后,八路军采取分割围歼战术,展开了白刃战,最终成功歼灭了大部分日军。在这次战斗中,八路军取得了1700余人的敌军战俘和大量的武器装备,这一胜利不仅证明了八路军的战斗力,也让全国人民看到了抗战的希望。

这次胜利对于平型关的战役的意义非凡,国民党政府和时任第二战区战地动员委员会主任委员续范亭都称此次战斗为“华军在平绥线的空前胜利”,尤其是对日军王牌部队的打击,使得这次战斗的意义更加重大。这一胜利不仅增强了中国军队的士气,也让全国人民对抗战的最终胜利充满信心。

然而,尽管取得了胜利,八路军在这场战斗中也付出了不小的代价。当林彪得知,八路军以两倍于敌的兵力,居高临下突然发起进攻,成功歼灭1700余敌人的同时,我军也损失了1500余人时,他深感痛惜,久久未能发言。毛泽东在收到战报后,表示对战士的牺牲深感痛惜,但他仍对结果感到满意,并通过电报祝贺这一胜利。

毛泽东对平型关战役的总结,不仅仅是对战术的复盘,更加深了他对游击战的理解。战后,他指出,平型关战役不仅是一次战术的成功,更为今后的抗日战争提供了宝贵的经验。毛泽东提出的“根本方针是争取群众,组织群众的游击队”成为了后续八路军战略的核心思想。此时,毛泽东开始更加明确地提出“独立自主的游击战和运动战”方针,并在此基础上制定了未来的抗战战略。

除了军事上的胜利,平型关战斗的战利品——一张经典的照片也成为了历史的象征。这张照片拍摄了战斗后的指挥情景,照片中的林彪、聂荣臻等人显得镇定自若,展现了战斗指挥官的英勇与果断。王秉璋,作为其中的一员,将这张珍贵的照片一直珍藏了下来,这张照片见证了中国抗日战争中的一个重要时刻。

平型关大捷,不仅是八路军的胜利,也是中国人民抗战精神的一次全面展现。这一历史事件不仅改变了战争局势,也成为了中国人民抗战胜利的重要象征。