提到死刑,许多人都会感到一种深深的恐惧感,因为一旦执行,意味着罪犯的生命将会终结,无法复生。这种惩罚让人意识到,犯罪者再也没有任何逃脱的机会。那么,假如执行死刑时,第一次未能成功,是否会继续执行呢?答案是肯定的。即使初次未能成功执行死刑,法院依旧会按照法律程序继续执行,直到确认罪犯死亡为止。

例如,如果法警在执行时因为操作失误,未能击中犯人的要害,导致犯人未当场死亡,那么法警必须重新调整并继续执行,直到确认罪犯丧命。尽管这一过程显得极为残酷,然而,为了确保死刑的公正性与严肃性,这样的措施是必要的。

死刑犯的罪名千差万别,但当法院宣布判处死刑时,无论是罪犯本人,还是旁观者,都会感到震惊与沉痛。这种时刻,犯人大多身体不自觉地颤抖,恐惧与绝望交织。犯罪嫌疑人在作案之后,通常并不清楚自己将面临怎样的刑罚,尽管有些人可能意识到自己罪大恶极,可能难逃死刑,但绝大部分罪犯在听到判决时,仍然抱有活下去的幻想与期待。因此,在判决结果即将揭晓时,罪犯们的内心充满了焦虑与不安。

这一心理变化并不难理解。毕竟,谁不希望能够得到宽恕,谁不渴望延续自己的生命。在这种情况下,罪犯的情绪显得异常紧张。2014年,一位来自广州的老法警回忆道:“在刑场上,大多数犯人都会被恐惧压倒,很多人无法保持冷静,身体颤抖,甚至瘫倒。只有少数人能保持镇定,尤其是那些因严重犯罪如贩毒、杀人等罪行而知道自己命运的人,反而表现得较为平静。”

老法警还谈到,在宣判死刑时,他常常将手放在罪犯的肩膀上,这样做既是一种安慰,也是在提醒犯人,他们无法逃避法律的制裁。尽管许多法警的办案方式不同,但他们的首要任务通常是确保审判顺利进行,之后才会注意犯人的情绪波动,给予一定的安慰与心理疏导。

也许有人会问,为什么要安慰那些犯下如此严重罪行的人。事实上,这不仅仅是出于人道主义的考虑,也是对犯人作为“人”的基本尊重。死刑的宣判后,罪犯的表现各异。有些人可能陷入沉默,陷入对过去错误的反思,而另一些人则可能表现出过度的激动与话语过多,或许他们是在掩饰内心的悲伤与恐惧。

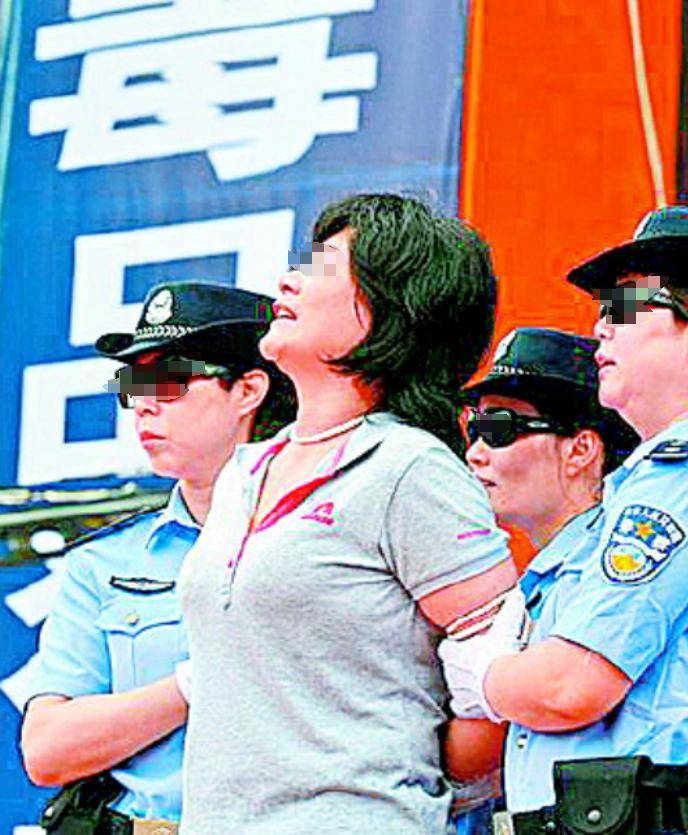

也有些罪犯情绪失控,哭喊着为自己鸣冤。比如劳荣枝和刘汉在法院宣判时,均表现出极大的情绪波动,甚至一度为自己辩解,表示将上诉。死刑犯毕竟也是人,也会有七情六欲,在面对死亡时,许多人会感到极度的绝望。

死刑作为我国最严厉的刑罚,只会判处那些犯罪极其严重的人,通常是故意杀人、贪污等案件。过去,由于我国法律相对不完善,许多案件的死刑判决可能存在过度或不公。但随着法制的进步,我们对死刑的执行越来越严格,甚至出现了“死刑需报最高法院批准”的程序。

现如今,死刑并未废止,但其适用标准已经更加严苛。法院通常会判决“死刑缓期两年执行”,即罪犯有两年的时间,如果在此期间表现良好,且不再犯案,死刑判决可以改为无期徒刑或有期徒刑。这意味着死刑缓期两年执行并不等同于立即执行死刑,因为犯人依然有机会通过良好的表现避免死亡惩罚。

死刑的适用对象多是那些无视他人生命,行为极为恶劣的人,如孙小果、劳荣枝等。那些冷酷无情、屡犯不悔的罪犯,最终不得不为自己的行为付出代价。

在世界范围内,许多国家已经废除了死刑,认为这种惩罚过于残忍,不符合人道主义。泰国和美国部分地区都已取消死刑,代之以终身监禁。然而,我国依然保留了死刑,但对于死刑的使用显得更为谨慎。我国采用的死刑方式也逐步进行了现代化改革。过去采用的枪决方式,残忍且不人道,现在则采用了注射死刑,犯人无需承受过多痛苦即可离世。

对于一些人来说,可能认为死刑注射更为“轻松”,而且对于那些犯罪手段极其恶劣的人来说,这似乎并不公平。然而,我们应该从更高的角度审视此问题,不能因个别犯人的行为而误导整个社会。现代刑罚体系更注重人道和文明的执行方式,这符合社会文明进步的方向。

死刑的执行程序严格,法院判决后必须通过最高法院的核准,然后安排执行日期,犯人的家属可以在执行前与其见面。犯人最后的时光大多充满了沉默与无奈,他们的生命在那一刻迎来了终结。而对于我们每个人来说,死刑或许显得遥不可及,但它提醒我们时刻保持法律意识,遵纪守法,避免做出任何违法犯罪的行为,避免走上无法回头的道路。