人物小传

李学旺,男,河北安新人,1946年11月28日出生,著名肾脏病学专家,北京协和医院原常务副院长。1970年毕业于中国协和医科大学,1982年获中国协和医科大学硕士学位,同年分配至北京协和医院内科工作。1987至1989年在美国马里兰大学医学院肾脏病科做博士后研究。1997至2002年任北京协和医院肾内科主任。1999年12月至2004年10月任北京协和医院副院长,2004年11月至2007年10月任北京协和医院常务副院长。

从事内科学、肾内科专业五十余年。在肾脏病学各领域积累了丰富的临床经验。20世纪80年代初建立了肾小球疾病免疫发病机制研究方法。国内首先发表IgA肾病研究论文,对继发性肾病的研究先后两次获得北京协和医院科研成果二等奖。20世纪90年代初建立了细胞生物学实验方法,在器官移植的动物模型中进行了雷公藤免疫机制的研究,获北京协和医院科研成果三等奖。发表论文230余篇,主编专业书籍4部,参编专著10余部,多项研究获卫生部、教育部支持。

曾任中华医学会肾脏病分会常务委员兼总秘书、副主任委员,中国医师协会肾脏病分会首任会长,中国医院协会医疗质量管理专业委员会主任委员,《中华内科杂志》编委,《中华肾脏病杂志》核心编委、副主编,《中国临床营养杂志》常务编委,《临床肾脏病杂志》副主编,《肾脏病与透析移植杂志》主编。2014年荣获中国医师奖,2016年获评北京协和医学院教学名师,2021年荣获北京协和医院杰出贡献奖。

访谈节选

小鲤鱼跃龙门

傅谭娉(以下简称“傅”):李院长好,请您介绍一下自己。

李学旺(以下简称“李”):我叫李学旺,1946年出生,河北安新人,也就是现在的雄安新区。念大学之前,我一直在县城生活。我父亲是个农民兼小手工业者,曾经在杂货店里做过学徒,小时候也读过私塾,虽然念书不多,但写得一笔好字,对子女的要求严格。

土改时,我们家定的是下中农,分到了土地,生活有了保障。1953年,我开始读小学。1954年到1956年,白洋淀连着发了三年大水,生活越来越艰难,勉强能维持温饱。1959年,我进入河北省安新县中学念初中。当时父母、哥姐都在外工作和生活,只剩下三姐和我在老家念书。1959至1961年三年困难时期日子很艰苦。我在学校吃商品粮,已属条件较好,但每天依然是饥肠辘辘。冬天的教室很冷,我们一边跺脚一边听课,坚持着上学。

初二时,我有一个很要好的同学,被下放回家,没机会念书了。这件事对我触动很大。从那时起,我开始明白好好学习的重要性。此后我在全县考试中总能名列前茅,高中三年始终是全校前三。

傅:您是什么时候立志学医的?

李:我就读的河北省安新县中学原来只有初中部,从1958年开始建高中部,我们1965届是学校的第五届高中毕业生。我们上一届的升学率是84%,在县级中学里是相当高的,学长们考取了北京大学、清华大学、天津大学、南开大学、北京航空学院(今北京航空航天大学)等多所知名高校。

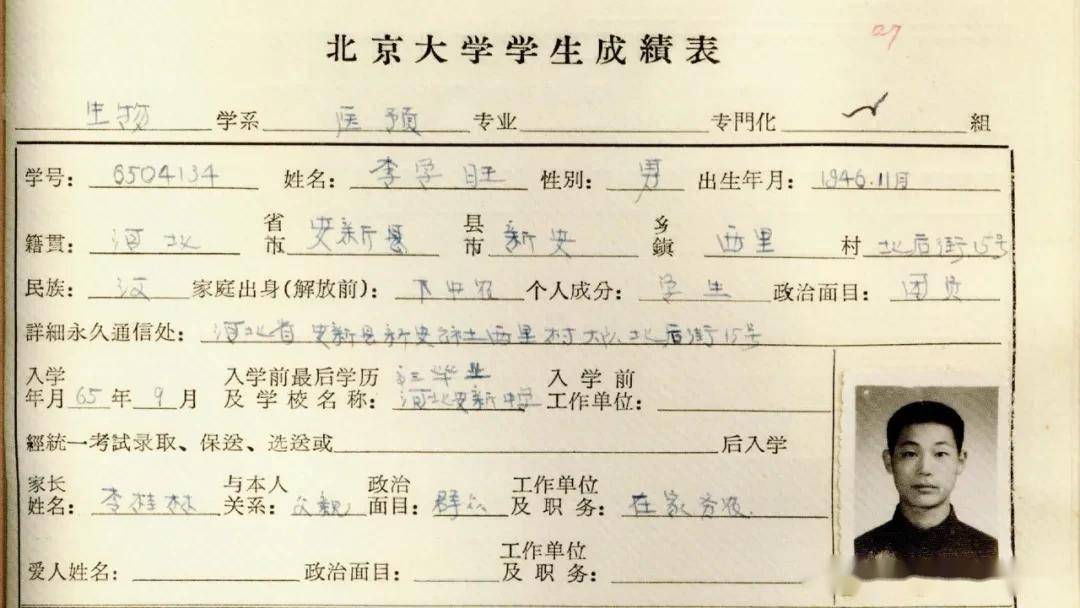

对于一个农村孩子来说,考大学好比是小鲤鱼跳龙门,最主要的是要“跳”过去,不管你“跳”到哪所学校。我高中时数理化比较好,所以想学理工,高考第一志愿本来填的是清华大学土木建筑系。志愿表交给老师后,教导主任对我说:“我们学校学生考上了这么多名牌大学,但是还没有考上中国最好的医学院的,你不想试一试吗?”我于是在老师动员下,第一志愿改报现在的北京协和医学院,当时叫中国医科大学(后文简称“协和医大”),之后就被录取了。也许是歪打正着,也许是命运使然,从此开始了我的医学生涯。

李学旺的大学入学登记表

波折的大学生活

傅:您大学阶段的生活是怎样的?

李:1965年8月30日,我来到北京大学生物系医预专业报到。从一个小县城来到北京,走进名牌大学,我顿时感到大开眼界,正如英文的“University”,像是换了一个世界。入学时,我们班有64人。当时学生们中间传说,原计划招生64人、淘汰14人、毕业50人,但最后我们64人全都让毕业了。当然,我们医预班的学生在整个生物系里,无论学习还是体育,都是走在前列的。1967年5月,医预专业1963、1964、1965年入学的三个年级学生一起来到了协和医大。最初没有住处,就睡在地铺上。后来学校给定了上下两层的铁床,我们才有了宿舍。

傅:在那个特殊历史时期,协和的教学工作是如何开展的?

李:1967年底、1968年初的时候,恢复了上课,叫“复课闹革命”。老师专门为我们编写了一本非常精炼的“正常人体学”讲义,用几个月时间,把解剖、生化、组织胚胎等都简明扼要地讲清楚了。老师还带我们去看病人,一边看病、一边讲病。我第一次作为医学生进病房是武永吉老师带的,去的是6楼2病房,看到的第一个病人是甲状腺机能亢进,患者凸眼的神态我依然记得非常清楚。我们在各个病房轮转,观察病人,进行学习。但是过了一段时间后,又不让我们在协和医院学习了。没办法,老师们就带着我们去附近的隆福医院、建国门门诊等处见习。

周华康[1]老师给我留下了非常深刻的印象。他给孩子看病的时候,穿着一个后系扣的罩衣,前兜里装着许多玩具,孩子一哭他就拿出玩具,孩子不哭了再进行检查。一个大冬天,他看完一个麻疹病例后带着我们走出诊室,说:“我们一起在外边冻一会儿,不要把麻疹病毒带给后面的病人。”

周华康教授与患儿

1968年春夏“开门办学”[2]期间,我们班去到门头沟的矿务局总医院和门头沟区医院。当时带我们的老师有黄家驷[3]、吴德诚[4]、潘俨若[5]、王权[6]等大专家,也有儿科郑师芳、普通外科王世良、耳鼻喉科钟祖恩、眼科朱宣和等经验丰富而又年富力强的大夫。门头沟区医院也很配合、很放手。比如,妇产科实习期只有2周,但是我有机会接生了5次;门诊各种操作老师都给我们示范,让我们学到了本事。

在门头沟区医院时发生了一件轰动一时的事,一位患者腰部被杠了一下,人休克了。正好黄家驷校长在,他主刀手术,术中很快用手捏住了脾动脉,成功抢救了患者生命。原来患者患有疟疾、脾肿大,受到外力后发生了脾破裂。手术成功后大家都非常振奋,胸外科大夫的普通外科手术也做得这样好,说明协和人基本功扎实、临床技术过硬。可是我们在门头沟也就待了几个月,春节前学习又中断了。

▲ 协和医大1970届(1965年入学)毕业生合影,三排右一为李学旺

1970年7月,我们三个年级的同学一起“被”分配毕业了。我们班本该1973年毕业,但1970年就离开了学校。同学们被分配到吉林、黑龙江、内蒙古、宁夏、甘肃、青海、西藏、新疆和陕西。我被分到了内蒙古伊克昭盟(今鄂尔多斯市)。“这是报到证,必须在8月15号之前报到。不能坐卧铺,只能坐硬座火车。去领报到路费吧。”离开学校的时候,我回望学校的八层大楼,心里默想:“如果有机会,我还是要努力回来的!”

在县乡当医生

傅:您在内蒙古自治区工作期间有什么样的经历?

李:1970年8月14日,我从北京乘坐火车前往包头。一路上,脑海中不断回响着蔡文姬的《胡笳十八拍》:“我生之初尚无为,我生之后汉祚衰。天不仁兮降乱离,地不仁兮使我逢此时。”抵达包头东河后,等了两天才有汽车去黄河南岸。黄河上只有一座浮桥,汽车颠簸行驶过浮桥,黄沙遍野的山丘上零星地散落着几块黄绿色草地,好像是黄色衣服上打着的几个补丁。报到后,我被分配到距离黄河58里地的一个公社医院工作。

到了内蒙古,我深切感受到边疆地区的缺医少药。消沉了一段时间后,我鼓励自己,首先要适应环境,才能有所发展。那时的我医学知识贫乏,所以只能在工作中去补。开始的时候是需要用什么就学什么,拿着内科手册和内科教科书,对照着给患者治病,发挥赤脚医生的作用。

在东胜县医院工作时的李学旺

1972年,我被二次分配到东胜县医院。当时还没有成家,除了工作和睡眠,其他时间都用于读书。县医院图书室里残缺不全的内科杂志都被我找了出来。我带去的《实用内科学》,每一页、每一段有什么内容,我都记得很清楚。当时东胜县医院院长是个东北人,他看到我也是从外地来内蒙古的,所以对我特别照顾。在那里工作了不到一年,他就让我回北京,重点学习心电图。

1973年初,我回到了北京,首先联系协和医大。医大当时回复:正在筹备招进修生,计划年底或明年才开始。王权老师又介绍我去邮电总医院,跟随徐南图[7]教授学习。徐南图教授是上海第二医学院毕业的,在心内科方面很有建树。学习期间,我申请住在心电图室、睡在沙发上,利用晚上的时间,读当时科室里存着的几万份心电图报告。我先把诊断捂起来,自己有个诊断,再和报告对比,不懂的第二天请老师讲解,这样提高自己的诊断水平。

重返协和

傅:您是什么时候又回到协和的呢?

李:1974年从北京进修回到内蒙古后,我申请从伊克昭盟平调到巴彦淖尔盟的盟医院,解决了夫妻分居的问题。又工作了一段时间后,在1977年到协和“回炉”[8]。经过了公社医院、县医院、专区医院、北京市中型医院的工作和学习经历后,我一次比一次开阔视野,一次比一次增长见识,更深刻地感觉到在协和学习机会的难得。

当时8楼3病房有个发热的病人,何轮[9]教授看准了是结核,就亲自在痰里找抗酸菌。尝试了八次,终于找到一条抗酸菌。抗结核药用上后,患者体温很快恢复了正常。这就是协和的大夫!“回炉”的一年里,我们用9个月转了内科的3个病房,另外3个月在门诊。我几乎整天都在医院里泡着,学到了认识问题和解决问题的临床思维方法。

1978年初,我回到巴盟第一医院后,遇到了一位急性肾功能衰竭的病人。当时医院没有血液透析的条件,但是病人需要救治,只能因陋就简想办法。我就模仿协和心肾组用硅胶管打孔自制腹膜透析管的办法,用烧热的钉子在小儿肛管上烫出小孔作为透析管使用,用平常的输液药剂配成透析液,给患者做腹膜透析。

傅:您是什么时候考上协和的研究生的呢?

李:我是1979年考的研究生,当时内科招14人,有140人报考。我的内科学学得扎实,最主要的困难是英语,因为中学六年学的都是俄语。备考期间,我在家时就把自己锁在房里,白天黑夜地读书,爱人和孩子们在另一个屋子里。后来老师告诉我,我总成绩在录取14人里排中等,英语虽然没考好,但是内科学是第一名。

▲1979年入学的内科研究生同学合影。前排左起:王诗雅、沈悌、陈书长、白春学,黄征波;后排左起:李学旺、郑建昌,徐文仪,叶平,胡大文,王晓南,刘开玲。(本届共14人,丘小庆和李锦平未参加合影。)

傅:您在研究生期间有哪些收获?

李:我们录取时计划学制两年,一开始是基础课,然后进入临床轮转,主要目标是为医院补充亟需的临床人才。期间又考虑到研究生还是得做论文,于是把学制延长到了三年。

我的研究生导师是毕增祺[10]教授。他为人正派正直,待人厚道,性格和蔼,眼光独特。作为协和肾内科奠基人,他的性格魅力成就了科室文化与和谐氛围的底色。学术方面,他首先倡导低蛋白饮食,坚持非透析治疗,这些观点与国际保持同步。他在念上海同济大学医学院时就是中国共产党地下党员,也是我的入党介绍人,是我非常敬佩的长者。

在这届研究生中,毕增祺教授挑中了我和王晓南,此外还有上一届入学的研究生郑法雷,我们三人先后在毕增祺教授指导下做论文。毕大夫以解决最迫切的临床问题为导向,结合我们每个人的特点,给我们定了研究任务。郑大夫做的是慢性肾功能衰竭的营养治疗,也就是非透析治疗。王晓南做的是糖尿病肾病。毕大夫看到我动手能力比较强,就让我建立肾活检和肾脏病理诊断方法。

我向北京大学第一医院学习,掌握了肾活检穿刺技术。开展肾脏病理要用到光学显微镜、电子显微镜和荧光免疫三种方法。其中荧光免疫方法是白手起家,一步步建立起来的。检验科王惠珍老师帮助我利用实验动物产生抗体、标记抗体、制成试剂。骨科肖启旺老师教我切片染色。病理科何祖根教授指导我读片写报告……经过一年摸索,我建立起了肾活检的技术以及整套肾脏病理学的方法,北京协和医院成为全国第二家可以做肾脏病理学、免疫病理学和电子显微镜诊断的医院。此后很多年,肾内科只有我一个人做穿刺,后来黄庆元大夫和我一起做穿刺。直到1999年我任副院长之前,肾脏病理报告都是我和黄庆元大夫签的。

李学旺作肾脏病理诊断

做大夫要敢于探索

傅:都说协和的住院医师和总住院医师培养制度非常锻炼人,请您谈谈这段经历。

李:1982年10月,我正式分配到了北京协和医院内科,先在内科做住院医师,轮转各个病房,又去5楼病房做半年住院医师,然后任总住院医师。我是同届住院医师中最早做总住院的,并做了一年。和我一起任总住院的还有陆慰萱和邓国华。

我轮转到5楼病房的第一天就碰到一位消化道大出血的患者,抢救工作持续了整夜。还曾遇到过一个白塞氏病的病人,多少次反反复复地出血,我们还是不放弃,最终病人还是救过来了。做总住院的时候刚刚开始有BP机,一呼叫就得去,跑得很厉害,可以说医院每一个楼梯的台阶上都洒过我的汗水。

协和教授的大师风范为我们树立了榜样。一次,病房请来基本外科费立民[11]教授给一位麻痹性肠梗阻患者会诊。费教授检查完后说是大便块堵住了。他问我:“你给病人掏过大便没有?”我说没有。他说好,并立即戴上手套给我示范如何给患者掏大便块。在费教授的指导下,我第一次学习了这个操作。这就是协和的教授,决不让没有操作过的青年大夫蛮干,而是示范着去做。无论是什么操作,只要需要,教授都能亲自示范。

住院大夫看到一些特殊病例是要相互通消息的。比如,8楼3遇到一个类癌的病人,我们8楼2也去看。为了观察类癌患者面色变化,我们就连续几个小时蹲守在病房,直到观察到患者面色一会儿变红、一会儿变白的典型症状后才离开。大家在这种主动学习、勤于观察的氛围下,锤炼着临床本领。

李学旺出门诊

傅:到主治医师阶段后,又有什么新的挑战和成长?

李:主治大夫就进到了一个专科,这个阶段考验且锻炼医生的临床能力、教学能力和管理能力。通过主治大夫阶段的训练,个人发展方向基本上就确定了,因此主治大夫阶段是医生成长的关键时期。

协和医院有个制度叫主治医师负责制。管病房之后,时时刻刻想到的就是病人的安危,常常会半夜突然醒来,打电话问一下病房里重病人情况怎么样,觉得踏实了再继续睡觉。管病房还得有教学使命感。每次查房前我都是要备课的,先了解病人情况,再把知识系统化,想好讲解条目和方法,好让大家记得住。我告诉所有新来的住院大夫,“不要问我怎么办,而应该问我这样做行不行”,这是为了锻炼他们的自主能力。1996年,医院专门选了2名主治大夫查房录成教学录像,一位是赵玉沛,另外一位是我,我查房的内容是肾病综合征。

李学旺(右)带领肾内科查房

协和人有种执着的精神,不放弃任何一线机会。一个肾病综合征的小女孩,合并了全身的结核感染,肺结核、肠结核、骨结核、腹腔结核都有了,高烧40度数十天。家属都放弃了希望,要求出院。我说,再坚持一下,再给一段时间。最后结核控制住了,病人痊愈了。所以说,住院大夫和主治大夫要敢于探索,敢于给病人治病,敢于坚持。

我管病房的时间很长,从美国回来后一直和郑法雷大夫来回轮换着管病房,最长一次连续管了13个月,直到做了副院长后还管了一个月。做主治大夫管病房也是我非常热爱的一项工作,我很感激能有这样的锻炼机会。希望今天的协和人珍惜这个阶段的学习机会,它是你成长的必经之路,而且是非常重要的一个阶段。

国际视野的医学教学

傅:在肾内科学科发展方面,您做了哪些工作?

李:我1982年到内科肾组,1993年起任肾内科副主任,1997年至2002年任肾内科主任。除了常规工作外,可以说的有四件事。

▲1993年肾内科合影,前排左起:李雪梅、康子琦、李学旺、毕增祺、黄庆元、卜玉芬

一是创建了肾活检的方法,建立了一整套肾脏病理的研究方式。

二是从美国学习回国后,在毕大夫的帮助下,为科室建立了比较完善的细胞生物学实验室,为很多研究生的工作打下了基础。

三是建立了现代化的透析中心。此前协和医院只有4台透析机,当时毕大夫曾带我与美国一家透析仪器厂商商谈,但他们的要价太高,几次都没有谈成。一天,朱预[12]院长叫我到办公室,说:“给你50万美金预算,划一个地方,你去建个透析中心。”朱预院长非常干练,他认准的事没有拖泥带水的。1993年,现代化的透析中心建成了,位于护士楼。当时医院会议室少,内科住院医师开会用的都是透析中心的地点。新的透析中心有18台机器,可接收98个病人进行维持性透析治疗。1998年,透析中心又搬到了老楼7楼1。2002年8月合并邮电总医院后,西单院区又建立了透析中心。2020年后,透析中心搬到了内科楼一层和地下一层,扩大了规模。后续这些工作就是李雪梅、陈丽萌和秦岩她们负责的了。

李学旺教授在透析中心查房

四是带好团队,带好研究生,培养好青年人才。现在的肾内科团队传承了医院和科室的优良传统,非常令我感到欣慰。

傅:在肾脏病领域,您主要开展了哪些科研工作?

李:一是肾小球疾病的研究,建立了肾活检的方法,此后在狼疮性肾炎、膜性肾病、肾病综合征等方面做了不少工作,带领多位研究生开展研究。1984年发表了国内首篇IgA肾病40例临床病理分析的研究论文。1987年狼疮肾炎的论文获得了中华医学会中青年科研论文比赛二等奖。

二是关于雷公藤的研究。1987年9月至1989年9月,我在美国马里兰大学医学院肾脏病科做博士后研究的就是这个课题,这个药是我带去美国的。去美国是机缘巧合,1986年一次中美学术交流活动中,马里兰大学教授听了我作的狼疮肾炎报告,之后就向我发出去美国开展移植免疫研究的邀请。当时用的是细胞生物学的方法,培养细胞,测定药物对T细胞的免疫抑制作用。回国后,我继续开展这方面的研究,拿到了人生中的第一个卫生部基金,参加了医科院雷公藤研究协作组,使用医科院合成的新药雷藤氯内酯指导研究生利用小鼠异位心脏移植的模型,研究雷公藤的抗移植排异作用。此外指导研究生开展环孢素和雷公藤免疫抑制剂的协同作用研究,发现两种药叠加使用时仅需约1/10的剂量,就可以发挥免疫抑制作用。这项研究对临床的指导意义很大,以后我们在临床使用环孢素治疗时,往往两个药一起用,小剂量给药就能取得好的疗效。

李学旺在美国马里兰大学医学院做博士后

三是脂代谢异常和肾脏损害关系的研究。我的第一个研究生李航、儿科的宋红梅以及以后的几个研究生都是在肾内科实验室里做的这个课题。我们发表过不少的文章,在医院里获得过科研成果一等奖。

四是我申请到了卫生部行业基金,在平谷区开展肾脏病流行病学和代谢综合征的研究,建立了一个数据库,产出了乙肝病毒感染对肾功能的影响、结石对肾功能的影响等文章。在此基础上,李雪梅进一步申请到了北京市和国家课题,扩大了数据库。

傅:您还担任过内科学系副主任,请您谈谈在内科学系的主要工作?

李:张孝骞教授在世的时候,内科就是一个科,下面的叫专业组。方圻教授、罗慰慈教授、吴宁教授都曾任内科主任。1993年内科学系成立,朱元珏教授任主任,朱文玲教授和我任副主任,心内科、呼吸内科、消化内科、感染内科、风湿免疫科、肾内科和血液科从内科独立成科。我在内科学系协助行政管理,分管教学工作。

1994年,医学家、美籍华人胡应洲先生联系我们,有意支持协和内科教学工作。他有很深的协和情结,特别向往协和。在他的资助下,1995年胡应洲内科图书室成立,最初地点就设在老楼医务处办公室的对面,胡应洲夫妇定期从美国寄来图书和杂志。此外,他还资助多人到哥伦比亚大学短期访问,包括刘德培、我、赵玉沛、张奉春等,并资助了14位协和内科医生出国学习一年,包括钱家鸣等。

胡应洲先生在1995年胡应洲内科图书室开放仪式上讲话

1995年2月,我以访问学者身份去到哥伦比亚大学考察教学工作,为期三个月。我到肾内科、呼吸内科等各个专科了解情况,听了医学院各年级的课,参加了各种查房和病例讨论,全面了解哥伦比亚大学内科的教学和行政管理情况。他们的普通内科给我留下了非常深刻的印象。这是个学术型普通内科,与全科医学的概念还不一样,开展很多卫生政策的研究。我回国后立即向马遂副院长提出成立普通内科的建议,观点得到了支持。我任副院长后,又开始推动普通内科的筹建工作,这是后话。

管理是出效益的

傅:在院领导班子里,您主要分管哪些工作?

李:我1999年进入院领导班子,前后分管过医疗、护理、门诊、财务、教育、科研、帅府壹号建设设计等,但最主要的工作还是医疗管理。

管理是出效益的,纠正一个系统性偏差就能避免一批问题的出现,解决好一件事情就能推动一批事情的发展。医院管理是一门学问,我边学边干,向老领导请教、向周围人请教,积极参加卫生部组织的医院管理学习班。

2001年,李学旺(前排左三)参加现代高级医院管理课程培训班合影

医疗安全风险与床位数呈几何式增长关系,床位扩大1倍,医疗安全风险增加4倍。新业务楼(今内科楼)启用前,协和医院的总床位是599张,启用后总床位增加到950张。之后医院又进行了老楼的修缮,床位增加到了约1200张。2002年邮电总医院合并进来后,医院达到了约1800张床的规模。因此,随着医院的发展,当时医院管理工作遇到了比较大的挑战。

1999至2001年,美国加利福尼亚大学戴维斯分校的杰拉德·拉扎鲁斯(Gerald Lazarus)教授在美国中华医学基金会(CMB)资助下来我院担任客座教授,协助医院开展管理工作。Lazarus教授是皮肤科大夫,也担任医学院院长和医疗集团CEO,协和人亲切称呼他“老拉”。根据他的建议,医院成立了新一届学术、教育、医疗等专家委员会,把各科专家组织起来,为医院建言献策,进一步加强医院管理。

▲ 2001年,Gerald Lazarus教授(左二)陪同北京协和医院邓开叔书记(右二)、李学旺副院长(左三)、田新平(左一)、方秀才(右一)参观美国加利福尼亚大学旧金山分校(UCSF)

学科建设方面,提出创建肿瘤化疗科(2006年更名为肿瘤内科),规范术后化疗患者的治疗;推动普通内科筹建工作,选送人才出国学习,启用内科综合病房。乳腺外科、肝脏外科从基本外科中独立成科。此后,鲁重美教授又主抓了老年医学科的成立。新项目开展方面,建立了项目和人员的双准入制度,保证了新技术的有序开展。行政机构设置方面,成立了医患关系办公室、医疗质量监控办公室,加强质量和安全管理。

每个协和人都不简单,无论医生、护士、医技人员,还是行政工作人员,都是精英。管理就是要发挥好每个人的才干和作用,专业的事听取专业的意见,重大事项根据医院决策程序研讨决定,这就是我的心得。

共克时艰

傅:SARS时期您负责医疗工作,请您谈谈当时的情况。

李:发现不明原因肺炎疫情后,出于职业敏感,我经常各方打听消息,让医务处做好准备。3月6日北京出现首例患者,当日我带领医务处召开全体会议。会后,医院以最快速度把口罩发到了大家手中,并要求医务、行政和辅助人员全部佩戴口罩上岗,医疗环境开窗通风。由于预防意识强、准备早,我们在接诊首例患者前已有了必要的防护措施,有效避免了工作人员感染。

3月17日,医院收治首例SARS患者,医院立即商定筹建急诊隔离病区。我找到急诊科副主任王仲,让他画出布局图,负责筹建工作。很快急诊隔离病区就建好了,既保护了患者,又保护了医务人员。

SARS期间,协和医院的医疗任务很重,王爱霞教授、朱元珏教授、李龙芸教授、林耀广教授等一批呼吸内科和感染内科专家要去各省会诊、指导SARS诊治。院内医疗工作启用了一批中青年专家,如呼吸内科蔡柏蔷教授、徐作军教授,感染内科邓国华教授、李太生教授,重症医学刘大为教授、杜斌教授,急诊科于学忠教授、王仲教授,检验科倪安平教授,病理科陈杰教授等,大家都是不畏艰险、忘我工作,干劲十足。

▲ 医院SARS防疫小组合影。左起:李龙芸、盛瑞媛、徐作军、蔡柏蔷、马遂、李学旺、王仲、林耀广、李太生、邓国华、刘雁斌、盖小荣、王静

当时没有核酸分析做诊断依据,我们只能从临床上进行判断,前后观察病人。于是医院规定,凡疑似患者需由3名副教授以上人员共同会诊,决定是否隔离诊治。当时有个患者,乘坐国际航班回国后发烧了,同航班已有一名乘客确诊SARS。这位患者情绪很焦虑,在医院隔离治疗期间一直要求出去,并反复向北京市卫生局投诉。每次接到投诉,我们都认真组织一次会诊,绝不草率处理。专家的会诊意见就是医院的决策依据,不能排除SARS感染的患者,决不能进入普通诊疗区,这是我们坚持的医疗原则。还有一例患者,当时住在基本外科病房,肠癌术后出现肺部感染,疑似SARS。我们组织了两次会诊,第二次是夜里11点多,蔡柏蔷、邓国华等接到电话都是召之即来,不讲任何条件。专家会诊意见不是SARS。于是我就放心地把患者留在普通病房治疗,最终证实患者的确就是化疗合并的感染问题。

根据卫生部、北京市政府要求,协和医院4月8日建成启用西院SARS病房。这其中有个插曲,当时和睦家医院院长李碧菁(Roberta Lipson)忧心忡忡,她负责的外国患者是高风险群体。我带她参观了西院SARS病房情况,并说:“放心,你有病人的话,我一定给转过来。”送她出西院大门时,她抱着我激动地说感谢。我说:“我有困难时,您一定也会帮助我的。”没想到这句安慰的话很快发挥了重要作用。4月22日,我在院外时突然接到电话:“一个26人的欧洲旅行团已经到了协和医院外宾急诊,其中一个孩子发烧了,整个旅行团都要隔离。”我立即赶回医院,当时大家都已经行动起来了,用床单围起临时隔离带。协和医院没有条件隔离这么多人,我给李碧菁打去电话,她非常痛快地把患者全部转走了。SARS期间,医疗单位之间相互帮助是常有的事,这份互助精神让我们共同渡过了难关。

4月下旬,中国医学科学院北京协和医学院(简称“医科院”)要在整形医院筹建SARS医疗中心,集中诊治协和医院、阜外医院、肿瘤医院的确诊患者,我被任命为医科院SARS医疗小组负责人,除了管协和医院的病人外,还要统筹协调几家医院的住院会诊、呼吸机使用、重病号管理、病理解剖等工作。

▲ 李学旺常务副院长(左二)主持SARS重症患者会诊。王爱霞(左一),蔡柏蔷(右一)

5月,北京市决定在宣武医院、中日友好医院筹建2个SARS重症病房。协和医院负责中日友好医院SARS重症病房。5月14日,协和医院进驻中日友好医院,开始筹建工作。当时内科总护士长宋书梅提出,中日友好医院没有电动病床了,医务人员穿着2层隔离衣、带上口罩手动摇病床非常费力。我于是向院长汇报情况,医院商议后决定购买19张电动病床,带去中日友好医院,减轻一线医务人员的工作负担。5月16日病房建成,开始接收患者。

除了东院、西院、整形、中日这4个病区,我们还建设了过渡病房。因腾换空间从其他医院转入的患者先在一段四层过渡病房按照隔离条件治疗2周,观察期满,确认非SARS患者后,转入各普通病房继续治疗,这个经验后来也得到了推广。

最紧张的那段时期,我每天在四个SARS病区来回跑,白天常去开会,晚上在家时座机和手机电话几乎就没停过,到后半夜才能休息。早晨离开家时,我总不自觉地回头看一看,不知道出门后还能不能回来。一次赶去整形医院处理紧急情况,因路上颠簸得厉害,犯了椎间盘突出的毛病,后来就戴着腰围子坚持工作。

整个SARS时期,协和人无一个人退后,都是冲在一线、恪尽职守、无私奉献,向党和人民交出了满意的答卷,用有目共睹的成绩赢得了社会的尊重和人民的信任。

深情寄语协和

傅:您怎么理解协和精神?

李:我觉得协和精神是难以用一两句话就能说清楚的。提到协和精神,我脑海中就会浮现出许多的画面和许多人说过的话。我看到了一位老教授带着学生细心示范操作,看到了大夫在病人床旁采集病史,看到护士精心地给病人进行治疗,看到了抗击疫情、巡回医疗的各支医疗队……我还听到他们说:“在协和,总感觉有条鞭子在抽着我前进,不敢停下。”“协和人是熏出来的。”“协和人敢想敢为、善作善成。”这种种结合在一起,就是我对协和精神的理解。

傅:您对今天的协和青年有什么期望和寄语?

李:医院发展到现在2000多张病床、4个院区的规模,还要在雄安新建国家医学中心,发展前景令人振奋,摆在大家面前的任务依然繁重。我建议,一要坚守和发扬优良传统,二要赶上科技发展的步伐,把握时代机遇。每位协和人都应该珍惜协和荣光,接好历史接力棒,为把协和建成国际知名、国内一流的综合性教学医院,医教研全面发展的医学中心不懈奋斗!

注释

[1] 周华康(1914-2011年),安徽休宁人,著名儿科学家,北京协和医院儿科主任。

[2] 开门办学是1966至1976年推行的教育举措,强调教育为无产阶级政治服务,与生产劳动相结合。

[3] 黄家驷(1906—1981年),江西玉山人,胸心外科学家,医学教育家,中国科学院学部委员。1933年毕业于北京协和医学院。1959年任中国协和医科大学校长。

[4] 吴德诚(1925—2004年),江苏常州人,著名泌尿外科专家,北京协和医院泌尿外科教授,曾任北京协和医院外科副主任、泌尿外科主任。

[5] 潘俨若(1921—2016年),江苏苏州人,著名儿科学家。

[6] 王权(1928—1979年),山东益都人。1954年毕业于中国协和医学院。1957年起到北京协和医院工作,感染性疾病专家。

[7] 徐南图(1928—2022年),江苏启东人,1953年毕业于上海第二医学院。心内科专家,曾任邮电总医院副院长,后任北京协和医院心内科教授。

[8] 何轮(1931—1991年),浙江义乌人,1953年毕业于上海第一医学院。1973年起到北京协和医院内科胃肠组工作,消化内科专家。

[9] 毕增祺(1925—2023年),安徽歙县人。中国肾脏病学奠基人之一,北京协和医院肾内科创始人。

[10] 未完成八年学业即分配的协和学生20世纪70年代从基层被召回协和医院补课和进修,又称“回炉”。

[11] 费立民(1919—1992年),浙江镇海人,著名外科学家,医学教育家,协和外科代谢实验室创建人之一,北京协和医院外科学系副主任。

[12] 朱预(1927—2013年),江苏昆山人,中国普通外科内分泌外科学奠基人之一,北京协和医院原院长。

老专家口述历史专栏

北京协和医院自2017年起设立“老专家口述历史文化传承教育项目”,通过对协和老前辈的个人生命史、亲历的重大历史事件、见证的学科发展等进行文字、影像的采集和整理,记录和反映协和人秉承传统、励精图治、再创辉煌的奋斗史,梳理医院及各学科的历史脉络,剖析协和百年基业长青的奥秘。协和官方微信公众号开设“老专家口述历史专栏”,以访谈录的形式节选老前辈的部分口述内容刊出,以飨读者。

监制:吴沛新

主编:段文利

整理:傅谭娉

视频:杜禹甫

摄影:杜禹甫 孙 良

摄像:靳 春 刘红瑞

审核:李学旺 陈丽萌

编辑:傅谭娉 史真真

本文节选自李学旺教授2次访谈记录。