骨质疏松

随着年龄增长,不少老人会发现自己腰背痛越来越频繁,身高也悄悄“缩水”,甚至打个喷嚏都可能骨折——这很可能是骨质疏松在“作祟”。骨质疏松就像骨头被“蛀空”,是老年人常见的健康隐患,60岁以上人群尤其需要重视。今天,我们就来聊聊如何科学守护老年人的骨健康。

一

给骨头做“体检”:

除了骨密度,还有更灵敏的“信号灯”

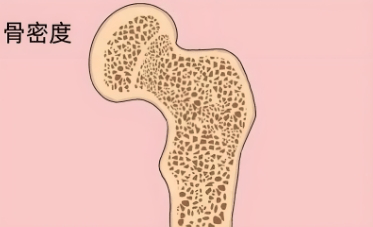

1. 骨密度:诊断骨质疏松的“金标准”

提到骨质疏松,很多人首先想到的是骨密度检查,就像给骨头量“强度分数”(T值)。

若T值≤-2.5,就需警惕骨质疏松;若伴有脆性骨折,则直接确诊。

2. 骨代谢标志物:提前预警的“侦察兵”

骨密度如同 “骨量的天平”,但是治疗近1年后才能明显变化,无法及时反映骨代谢的“动态变化”。这时,骨代谢标志物就像监测骨头“新陈代谢”的“信号灯”,能更早发现问题。

骨形成标志物(如 P1NP):反映成骨细胞的活性,就像“造骨工厂”的产量。

骨吸收标志物(如 β-CTX):反映破骨细胞的活性,反映“骨破坏”的速度。

二

科学治疗,指标监测很重要:

“侦察兵“协助精准治疗骨质疏松

老年人的骨质疏松并非 “千篇一律”,根据骨代谢特点可分为两种类型,治疗策略也不同:

1. 绝经后骨质疏松(Ⅰ型,常见于60-70岁女性)

特点:雌激素水平下降,导致骨吸收和骨破坏均增加,属于 “高转换型”(破骨细胞活跃,骨量流失快)。此时治疗首选抗骨吸收药物,抑制骨破坏。

2. 老年骨质疏松(Ⅱ 型,常见于70岁以上老人)

特点:衰老导致骨形成能力下降,骨吸收增加或减少,属于 “低转换型”(造骨速度跟不上破坏速度)。此时促进骨形成是关键。

这时,很多老人担心:“吃了药,怎么知道有没有效果?”。其实,骨代谢标志物也是最客观的 “疗效监测员”,若治疗过程中指标未达预期,需依据检测结果判断是否存在治疗依从性差、继发性骨质疏松等问题,及时调整方案。

三

老年人防骨松,记住“三多一少”原则

1. 多补“钙”和“维生素D”

钙剂:65岁以上老人每天需 1000-1200 mg 钙,相当于500ml牛奶+100g豆制品+1个鸡蛋。

维生素D:每天需800-1000IU,可通过晒太阳(上午10点-下午3点,暴露四肢皮肤15-30分钟)和食物(深海鱼、蛋黄)获取,必要时补充制剂。

2. 多做“抗阻运动”

推荐运动:散步、太极拳、举哑铃(轻重量)、爬楼梯等,每周3-5次,每次30分钟。运动能刺激骨骼生长,比单纯补钙更有效。

3. 多查“骨代谢指标”

建议人群:60岁以上女性、70 岁以上男性、有骨折家族史、长期服用激素药物者。

检查项目:骨密度+骨转换标志物(P1NP、β-CTX)+25羟基维生素D、甲状旁腺素等。

4. 少做“伤骨行为”

戒烟限酒(烟草抑制成骨细胞,酒精影响钙吸收)。

避免长期喝浓茶、咖啡(影响钙代谢)。

防跌倒(80%的骨折由跌倒引起,家中保持地面干燥、安装扶手)。

骨骼健康是晚年生活的基石,定期给骨头 “做体检”、做好日常防护,就能让您在散步、带孙子时更有底气。关注骨代谢指标,从现在开始守护硬朗晚年!

作者简介

检验医学科

医师

高婉婷

毕业于承德医学院临床检验诊断学专业,从事病原微生物分子生物学检验及诊断。

温馨提示

北京小汤山医院为医保A类定点医院,无需选择定点医院

北京小汤山医院