“平分天四序,最苦是炎蒸。”7月22日,刚刚入伏,我们就迎来了夏天的最后一个节气——大暑。大暑至,夏正浓。在“火”力与湿气全开的时节,容易加速能量消耗,让人感到疲劳、昏昏欲睡,想补充点能量,脾胃却又常常罢工,让人食欲不振,该怎么办呢?北京协和医院临床营养科副主任医师康军仁携手中医科住院医师张琼琼为您支招,让您吃得好、睡得香!

吃对“颜色”,不“苦夏”

每到夏天,特别是在三伏天内,很多人都会出现“苦夏”。我们常说的“苦夏”,其实是中医特有的时令性疾病。长夏属脾,湿困中焦脾胃,会导致纳差、倦怠;饮食失节,饥饱失宜、偏嗜生冷或甜腻厚味,会损伤“中气”,导致抵抗力减弱。

中医认为,五色入五脏。此时节,不妨结合夏季气候特点,通过五色的合理搭配,达到清热祛湿、养心健脾的养生目的。特别提醒,此时节,可清凉,不贪凉,勿冰凉,避免造成消化系统不适。

青色入肝、红色入心,清炒苦瓜、凉拌或生吃番茄能清心火、降肝火,应对“苦夏”心烦失眠。黄色益脾,煮玉米、蒸南瓜、炒黄豆芽能健脾祛湿,改善暑湿导致的食欲不振。白色润肺,百合或莲藕烹制成羹、冬瓜煲汤能生津润燥,平衡夏季多汗伤津。黑色补肾,黑木耳泡发后,可搭配多种食材,固肾养阴、润肠通便,防暑热耗伤肾阴,且嘌呤含量低,是超重和痛风人士的“无忧”选择。

夏天可以说是一年体重管理的好时机,特别是伏天里,不像秋冬季节那么容易饿,且能量消耗也会增加。很多朋友采取不吃主食减肥的方法,但经常不吃主食,时间久了不仅不会掉秤,还容易造成不开心,得不偿失。俗话说:“头伏饺子二伏面”,不妨做点蔬菜馅的饺子或者低油低盐易消化的面条等,又管饱又不会增加过多负担。

此时节的水果也是琳琅满目,但很多人对其糖分有些顾虑。其实,相比于米饭馒头,大部分水果的血糖指数并没有那么高。而且水果的甜度≠含糖量的多少,比如柚子、李子、杏、桃、西瓜等都是低血糖负荷。不过,夏天很多人胃口不开,拿水果当饭吃,或者只吃水果,还可劲儿地吃,那可能就容易过量了。血糖正常的朋友们可以在两餐之间适量食用。

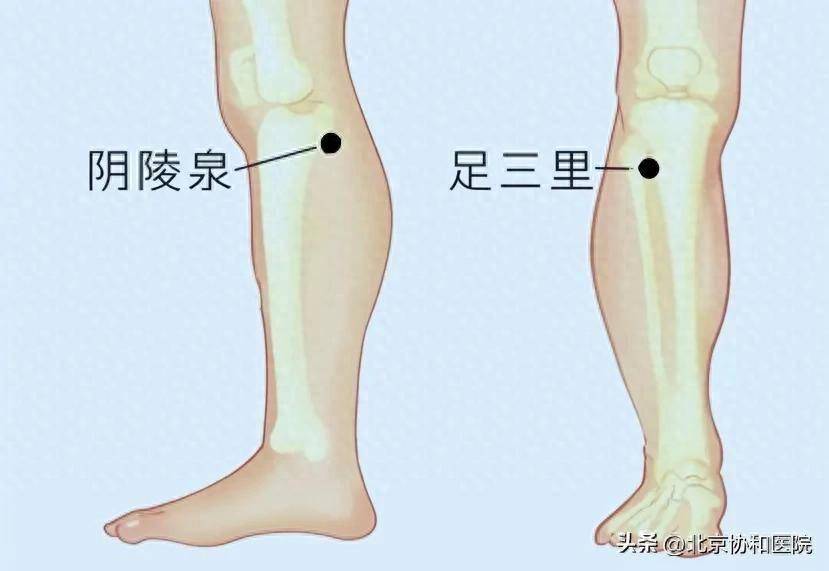

如果脾胃不和,脾气不升、胃气不降,出现精神不振、食后腹胀、大便溏稀等,可按揉两个“明星”保健穴位:足三里和阴陵泉。一般每次按揉1~2分钟,每日按揉1~2次即可,具有健脾调胃、祛湿解乏的作用。

这样午睡,更养神

天气炎热,很多人容易睡不好,或白天爱打盹。这时候,午睡显得尤为重要。中医认为“午间小憩胜参汤”“血脉和利,精神乃居”,此时节静卧小憩,有助于心血“回归”,血养心神,缓解暑热扰心导致的心烦、焦虑,还能提高工作和学习效率。

午睡以20~30分钟为佳,最长不超过1小时,过久易进入深睡眠,醒后昏沉反伤气,且可能影响夜间睡眠。睡觉时要避免风扇或空调直吹头部、后颈、腰部、膝盖等,容易导致头痛、颈肩腰膝等疼痛,可盖薄毯做顾护。

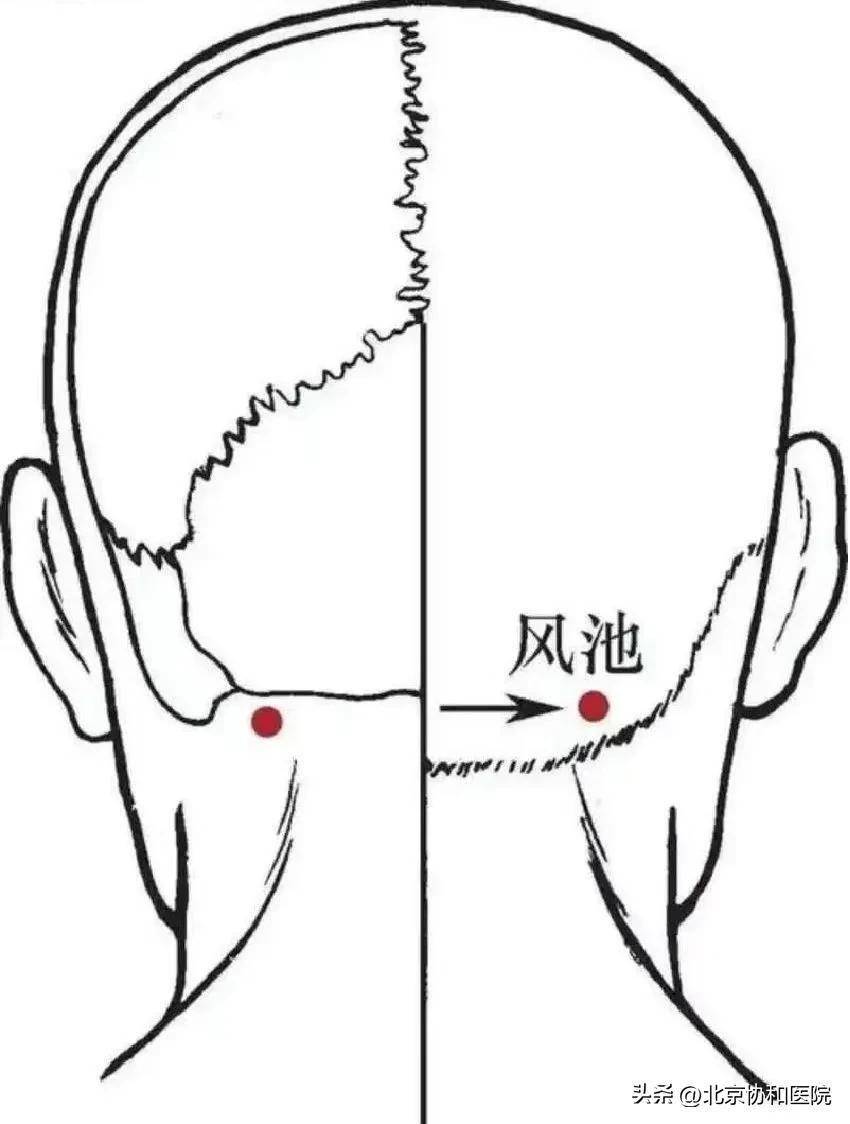

休息以后,若出现颈部的僵硬疼痛不适等症状,可按揉颈后部的穴位风池,以缓解僵硬疼痛等不适的症状。

在三伏天,久处空调环境,身体常四肢发凉、僵硬不适,可在休息间隙搓手,拍打或揉按肘、肩、颈椎、腰椎、膝关节等至有发热感,同时拉伸、旋转活动各关节,促进气血循环,有利于改善肢体关节僵硬,温经通络。不过,活动前应先小幅度“热身活动”以唤醒“僵冷”,避免筋脉损伤。另外,时间充裕的朋友们,可选择上午或下午阳光较弱时段,背对阳光,晒背15~30分钟/次,以微微出汗排寒祛湿,但是一定注意不要晒伤呦。

在“上蒸下煮”之时

愿大家平心静气,不浮不躁!

文字/康军仁 张琼琼 宣磊

审核/孙华