◐

夫妻双方都是985名校高材生,事业有成,却被辅导孩子写作业气到得了抑郁症。

事情的起因是这样的:

我的一个闺蜜,夫妻双方都是省内985高校毕业,是一对妥妥的学霸组合,竟然搞不定三年级儿子的作业。

闺蜜说,她老公是一个脾气很好的人,结婚这么多年,很少见到他急性子,直到孩子上了小学…

堂堂七尺男儿,每次辅导完孩子的作业,就像渡劫一样,一边拍胸口一边哀嚎“怎么就听不明白呢?真的有那么难吗?”

仅仅过了一年时间,就令这位爸爸身心疲惫。

为了激励孩子学习,闺蜜的丈夫给孩子制定了一个奖励政策:每学好一个题,就奖励玩手机游戏。

刚开始的时候,孩子动力十足,没想到不到半年的时间,儿子手机成瘾,有时候直接告诉爸爸“不给玩手机,我就不上学。”

爸爸没有制止孩子的行为,反而一次次与孩子“做交易”。

事情发展到后来孩子每天放学就直接玩手机,作业也不写,无论父母怎么劝导,孩子就是不听,甚至用跳楼做威胁。

闺蜜的丈夫更是被孩子气到胸闷气短,一度曾经因为抑郁住到了医院。

孩子为何会变成这样呢?

其根源在于,父母一直对他没有底线的妥协让步。

正是父母无原则无底线的让步,才让孩子逐渐偏离了正常的成长路径。

越喜欢谈条件,

孩子就会突破你的底线

为什么做父母的就会不自觉的跟孩子谈条件呢?

因为省事。

当你告诉孩子:你停止或者完成眼前的事情,你就可以获得某样奖品或者拥有去做某件事情的资格。

孩子听了之后,权衡利弊之后,会立马做出行动,这种方法简单粗暴、立刻生效。

但是,越是图省事,往往意味着后患无穷。

这样做,会带来两个明显的弊端。

其一,让孩子迅速明白交换的好处。

现在的孩子的认知能力和聪明程度,都远超于我们的当年。

当他看到通过一次次交换条件,就能得到他需要的东西,他就学会了通过一次次试探,明白家长的底线在哪里。

有时候,我们不能责怪孩子蛮不讲理,或许正是我们家庭内部有人喜欢跟他进行“交换”,而他,也早早地学会了将这套规则,运用自如。

其二,破坏孩子的内部动机。

通常情况下,孩子对所从事的活动本身有兴趣而产生动机,根本不需要外力作用的推动。

如果父母通过奖励、激励的方式去改变孩子做事情的动力,孩子就会将行动和奖励关联起来,原本内部因兴趣而产生动机的关系就会被破坏掉。

蒙台梭利博士认为,如果一个孩子受到处罚或者奖励才会停止偏差行为,那么孩子听话是因为怕被打或被骂,而不是自我控制的举止。

这样长期下来,通过悬赏式的奖励,只会诱使孩子“有奖才做”,影响到他将来的价值观,只以名利为衡量的标准。

无奖励不行动,就会是最终的结果。

孩子爱讲条件,并不等于孩子不听话。

爱讲条件的孩子,也并非是孩子学坏了,而是家长错误的引导一步步造成的。

要知道,你每一次的让步,都会让孩子觉得你没有底线,自然也就变本加厉。

孩子讲的条件要区别对待,并不是所有条件都要满足他。

儿童心理研究表明,孩子跟父母提出的很多条件都是“试探性”的。

即孩子提出来的条件,有时候并不是他真的想要,而是只是试探一下父母的底线。

爱可以无条件,但要坚持底线

爱孩子,就要坚守做父母的底线,不能无原则退让。

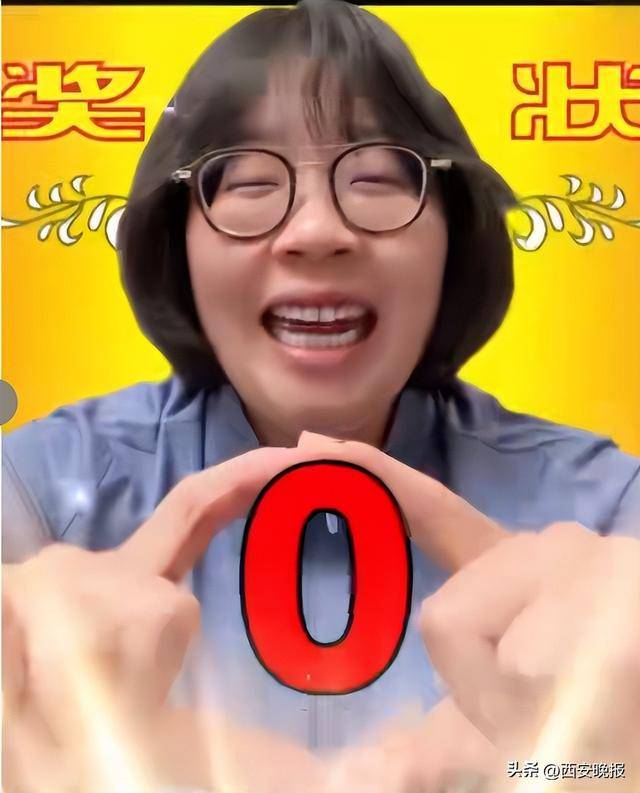

可有的父母会说,“ 每次只要孩子一哭,我的这个坚持就已经掉到零下了。”

的确,在孩子面前坚持原则是件挺难的事情。

面对那个哭闹不止,撒泼打滚,软磨硬缠的小孩,再严厉的父母都会有把持不住,作出让步的时候。

然而,有一点你要明白,孩子的看似无理取闹,何尝不是在试探父母的底线?

只有父母坚持原则,孩子才能认真对待。

记得有一次逛超市的时候,发现一个5岁左右的小姑娘,双手紧抱,皱着眉头在生着闷气。

旁边的妈妈苦口婆心的讲着道理,想方设法平复孩子的情绪。

“你不给我买,明天我就不去幼儿园了!”小女孩理直气壮地跟妈妈说道。

“我们家有好多了,这样吧,下次妈妈一定给你买。”妈妈还在试图劝阻孩子。

“不行,就要这个,这个好!你给我买了,我就去上舞蹈课,不给我买就不去了。”

妈妈被逼无奈,只好不耐烦地说道,“行吧,只需这一次,以后不能这样了”。

这样的情景,自从有了娃之后,每一个妈妈几乎隔三差五就会遇上一次。

不少父母总是这样想,“这次满足孩子的要求,下一次我就严厉一点”,可事实却总是事与愿违。

孩子从3岁开始,自我意识开始觉醒,就会看父母的脸色。

他们常常会用哭闹、耍赖等形式谋取自己的需求,并以此来试探父母的底线。

有远见的父母,在孩子提要求前,就给孩子设定底线。

1、设定底线,无理要求坚决跟孩子说“不”。

什么事情可以做,什么事情不可以做,什么能买,用什么方式买,提前跟孩子讲好;

如果孩子还是无理取闹,父母可以温柔而坚定的跟孩子说“不”。

比如孩子说“我再玩十分钟就写作业”,如果父母设定了底线,完成作业才能玩游戏,孩子还会用这样的话来和父母谈条件吗?

2、不谈条件,可以这样和孩子说。

心理学家鲁斯·格莱朗曾经说过:

“频繁拒绝孩子,用说不得方式,是最不恰当的拒绝方式;孩子仿佛被推到了门外,会委屈甚至愤怒。”

当孩子每次跟你提出要求,你总是以“不行”、“不可以”这些词汇来回应时,孩子会有一种被拒绝、被压迫的感觉,很容易让他产生逆反心理。

智慧的父母,懂得用迂回的方式,来拒绝孩子的条件。

当孩子有了这种“不达目的不罢休”的心态出现的时候,你就要对他的不合理要求说“不”。

孩子可能会表现出哭闹或者耍赖,最好的方式,就是静静地陪在他身边,看着他哭。

可以给孩子一个拥抱,告诉他“你这样做是不对的,你想哭,我就陪着你,等你情绪稳定了,我再告诉你该怎么做”。

孩子哭一段时间之后,看到你坚定的态度无法动摇,也就平复了心情。

再比如,孩子吵着要买玩具,父母可以说:“可以买,但你最近买玩具的频率太高,等过一个月再说。”

当孩子听见“可以”这两个字时,会带着一种被看见需求的安全感,会有期待和满足,他们的不满也会随之减少。

总之,孩子合理的要求,我们可以考虑是否满足他;不合理的要求,我们可以梳而不要堵。

蒙台梭利博士有一句经典的名言:我听了,就忘记了;我看了,就记住了;我做了,就理解了。

父母的爱可以无条件,但一定要有原则和底线。

风靡世界的儿童动画片《小猪佩奇》,猪妈妈的表现绝对值得大多数妈妈学习。

她从来不生气,永远和颜悦色,不慌不忙,就算不高兴也只是一小会儿,甚至从来不大声讲话。

她告诉佩奇跳泥坑的时候,穿上靴子就能尽情地跳。在游乐场玩的时候,排队就能尽情地玩。

猪妈妈既给佩奇和乔治制定了规则,又让孩子充分享受了自由。

我们常说,父母是孩子的第一任老师,家庭其实也是一所学校,它通过家庭环境氛围以及父母的言行,来影响孩子。

教育孩子,也是在让父母成长。

愿天下所有的父母,都能在陪伴孩子长大的同时,自己也在不断成长。