三伏天迫近,很多人出门衣服都被汗湿透了,在空调房里睡醒后,枕巾都是粘粘乎乎的,你可能不仅是热!

站着不动就出很多汗,午休的时候枕头都湿透了,后背稍微动一下就感觉黏糊糊很难受,今年夏天是不是经常这样?别再说这是排䓯!《黄帝内经》写着:“阳加于阴谓之汗”,出汗太多其实是气血津液消耗掉了发出信号,特别是快到伏天的时候,高温高湿情况更厉害些,气会跟着津液一起流失。

反常出汗背后根源常在气、津、血的失衡。想从根本上调理非简单堵汗,今天,木子简单讲讲今夏控汗养生的“定海神针”,并带来精准区分体质、简单易行的止汗固本方。

一、汗多的背后是气津失衡

在传统养生中,汗被叫做津,跟血液是同宗同源的,《内经》里说:“阳加于阴谓之汗”,人体阳气融化津液透出肌肤就形成汗。在这个过程中,出汗反常一般有两种情况:

气要是弱得把控不住津液的时候,卫气就好像管着毛孔开关的卫士一样,要是气弱了,汗孔就管不住了,汗就会大量流出来,就是自汗。

要是阴液不够了使得火气变得比较旺,那身体就会有发热的状况,跟天气闷热时水分被蒸发掉差不多,虚火老是让津液往外跑,变成汗液排出来,特别是在睡觉之后,容易出现盗汗这种情况。所以只止汗不够用,得从两方面下手:或补气固表,或滋阴降火。

二、针对气虚的全身虚汗怎么调理

在2020年夏季,一位48岁的女性患者,表现为一活动就大汗不止、乏力畏风,舌淡苔薄白。使用黄芪5克和浮小麦10克组成的基础方。每日泡饮,结合小米粥调理饮食。一周后,自汗减少,体力改善。

黄芪能补元气,来保护肌表,让汗孔有效闭合,浮小麦归心经,可以去除烦闷、发热、出汗没有燥热感觉,要是出汗之后特别怕吹风,可以用5克黄芪搭配10克麻黄根,因为麻黄根能加强皮肤抵御外界影响。

三、针对三伏汗症提出两步调理方案

气虚汗多伴有齿痕舌象

黄芪8g,补气固表不滞气,配山茱萸10g,收敛固涩避免气虚,加浮小麦30g,引热下行,山茱萸代替传统麻黄根,不让毛孔强行闭合产生郁热,出汗量减少六成,疲劳感减轻。

阴虚燥热津液耗损

黄芪8g,顺气滋阴,石斛15g,滋养胃阴平虚火,五味子4g,收敛虚热止盗汗,用石斛代替麦冬,主要是去除胃部虚火,来止住口干,晚上盗汗次数变少了,睡眠明显变好了。

四、不同部位解法

头部多汗

吃饭时满头大汗,脸发红胀、舌红、苔薄黄黄芪10g、桑叶10g,桑叶去除肺胃上浮之热,黄芪固表补气;

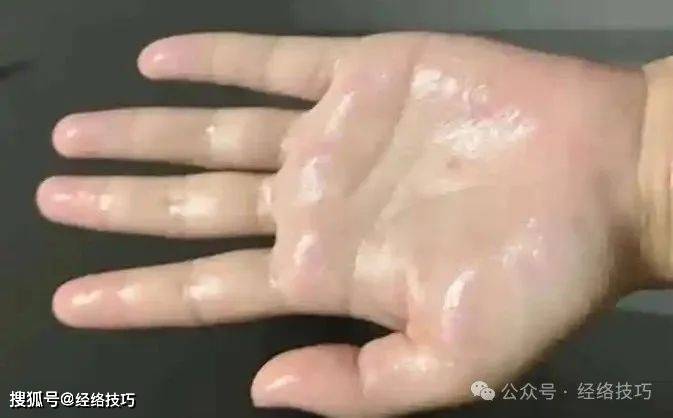

手脚心汗

黏糊冰凉,或者有灼热感觉,嘴巴发黏,舌苔黄厚还黏腻,黄芪十克,煅牡蛎十五克(先煮10分钟),煅牡蛎能凉降虚火,帮助津液归稳;

胸背多汗

胸口背心大汗淋漓、心慌心悸、舌尖红黄芪12g、酸枣仁10g、浮小麦15g,酸枣仁安定心神,浮小麦止住心区之汗。

手脚出汗有湿臭味、苔黄厚多因湿热,先煮蒲公英15g清热,再调理黄芪方子。

五、辨津亏程度

晨起唾液黏度,黏稠属阴亏,舌面裂纹深度,越深阴伤越重,

生冷瓜果,损伤脾胃阳气,辛辣火锅,助长体内积热,

银耳羹配鲜山药泥,食物引导药效入阴经。

木子提醒: 有实热,如高热、排便不畅、咽痛、苔黄厚、风寒外感或经量过多时请暂停使用。大多数人若能精准辨明体质,坚持饮用1-2周,结合饮食作息调整,能显著感受到出汗减少、精力提升的喜人变化。