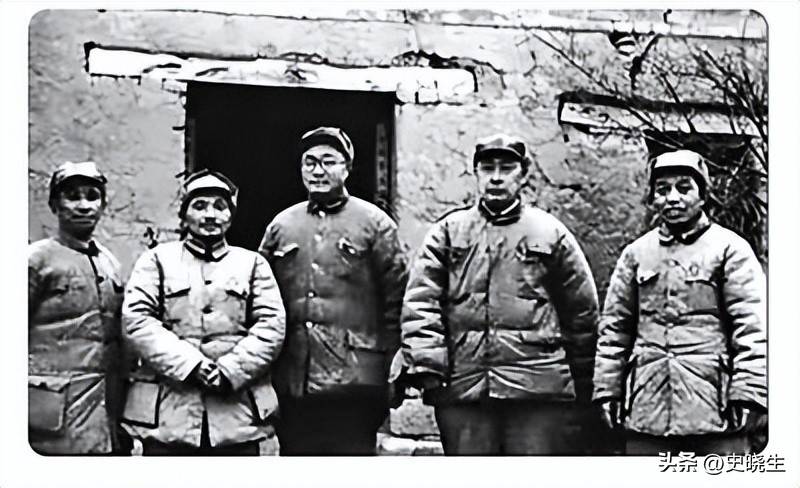

1948年12月16日,淮海战役总前委的五位领导成员——陈毅、刘伯承、邓小平、粟裕和谭震林——齐聚一堂,于华东野战军指挥所所在地萧县蔡家洼村举行重要会议。这是淮海战役爆发以来,总前委五位领导首次全部集结在一起。

尽管当天他们共同商讨了接下来战役的战略部署,但这里我们先聚焦其中一位成员——谭震林。相比于陈毅、刘伯承、邓小平和粟裕,谭震林无论在知名度还是职务上,都显得略逊一筹。那么,身为名气和职位都较低的谭震林,究竟为何会被纳入总前委核心领导班子呢?

表面上看,这样的安排似乎有些意外,但结合当时的具体背景与条件,谭震林的加入其实极为合理且合情。下面我将从三个方面详细阐述这一点。

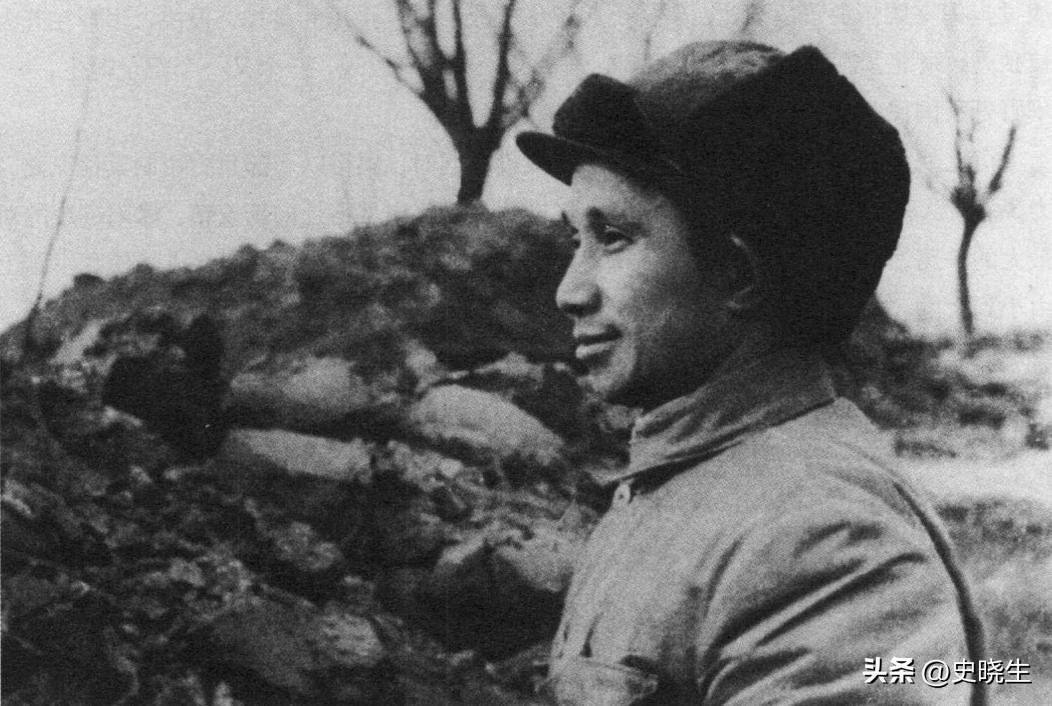

首先,谭震林的革命经历十分丰富且早期。他在1913年便开始接触革命思想,年仅十几岁的他便积极参与家乡攸县及邻近茶陵的工人运动和斗争组织工作。1926年,谭震林正式加入中国共产党,而他的同僚粟裕则是在1927年入党。

不仅如此,1927年秋收起义后,谭震林追随毛主席,投身于井冈山革命根据地的建设工作。众所周知,井冈山根据地在中国革命史上具有举足轻重的地位——它是我党在湖南江西边界的罗霄山脉中段创建的第一个农村革命根据地。

井冈山根据地的成功不仅是革命发展的重要里程碑,也为1928年的井冈山会师奠定了基础。值得一提的是,上井冈山并非轻而易举之事,毛主席为此费尽心思,亲自劝说了驻守井冈山的袁文才、王佐两支农民武装,凭借过人的胆识和智慧,最终使其归顺革命。

在随后井冈山根据地的建设中,特别是著名的三湾改编时期,袁文才、王佐两支部队也在毛主席的领导下成功转化为正规革命队伍。井冈山革命根据地的建立和巩固,标志着一条全新的革命道路被开辟,这为党领导的全国武装斗争树立了范例。

因此,能在这一过程中长期跟随毛主席的谭震林,自然赢得了毛主席的极大信任。凭借这段经历,谭震林的职务也快速提升。到了1930年,他不仅担任红12军政委,还成为中国革命军事委员会委员,直接受毛主席和朱德领导,跻身核心圈子。

抗战期间,谭震林更是粟裕的领导者,他率先开拓江南抗日根据地,后出任新四军第二支队副司令员,粟裕率部被编入该支队。谭震林还成为山东兵团的核心人物。由此可见,他不仅资历深厚,且常年奋战前线,具备丰富的指挥经验和战斗胜绩。

在不少公开战报中,谭震林展现出极为全面的军事才能。他不仅深得毛主席器重,同时又具有实际的指挥能力,因此他成为淮海战役总前委成员,实属情理之中。

当然,当时具备这些条件的人并不止谭震林一人,满足条件者还有不少。谭震林能够脱颖而出,关键还在于“平衡”二字。

淮海战役由华东野战军、中原野战军及其他军区和地方武装协同作战,主力集中在华野和中野两支部队。总前委作为最高指挥机构,必须兼顾两支主力军,不能全部由某一方独占席位。

因此,作为中野领导的邓小平(时任政委)和刘伯承(司令员)均入选总前委,邓小平还兼任总前委书记,名义上的总指挥。尽管关于总指挥到底是谁,历史上众说纷纭,但中央军委的正式电报明确指出邓小平为总前委书记,毫无疑问。

有了邓小平和刘伯承两位中野成员,且陈毅同时担任华野司令和政委,并兼任中野副司令员,他名下就占据华野和中野的两个半席位。

粟裕则是华野的代司令和代政委,实际掌管大军,将华野工作运转得井井有条,自然也进入总前委。

此时中野已有两个成员,华野则只有粟裕一人,形成不平衡。谭震林作为华野副政委,且拥有丰富资历,是补充华野阵营的最佳人选。

虽然华野副政委还有宋任穷,但他主要擅长政工而非战役指挥;陈士榘则因前线繁忙及资历稍逊,也未被调入总前委。

因此,谭震林成为总前委成员,既符合职务身份,也体现了整体平衡需求,使得中野和华野各占两个半名额,平衡合理。

上述两点主要反映外在因素的考虑,而最关键、也最能体现毛主席高瞻远瞩的,则是第三点——谭震林被看作是粟裕的“警报器”。

淮海战役期间,毛主席赋予粟裕“临机决断”权,这意味着粟裕在战场上能根据实际情况临时调整计划,极大增强指挥灵活性。

为保障粟裕的决策权,刘伯承、邓小平和陈毅在涉及兵力调配、进攻方向时,尽量不干涉粟裕的指挥。毛主席甚至在一些战役指挥事项上直接与粟裕沟通,单独发文给他。

如此高的自主权虽有利于迅速反应,但也存在“专断”风险。为防止粟裕在某些方面出现失误,必须有人担任“警报器”,对他的决策进行监督和提醒。

谭震林正是这样的人。他以原则性强和直率著称,无论何时何地,都敢于直言不讳,面对任何人都能坚持讲真话。

例如南麻临朐战役后,我军伤亡惨重,谭震林便坦诚批评粟裕:“你是天才,但战术缺乏远见。”这番话体现出他严肃务实的态度,而非私心杂念。

毛主席非常了解谭震林这一性格特点,因此才让他进入总前委,作为粟裕的“警报器”。有了谭震林,粟裕在制定每个战术决策时都能得到必要的提醒和监督,避免盲目专断,保持从全局出发的清醒。

事实证明,毛主席的安排十分高明。他经过深思熟虑,综合各方面因素,精心选拔出这五位总前委成员。

淮海战役爆发后,五位领导之间配合默契,成功应对了这场既包含大规模运动战又有阵地战的复杂战役。凭借及时调整作战方针,最终取得了辉煌的胜利,充分验证了毛主席用人之道的高明和战略眼光。