供稿来源:深圳市中医院推拿科 朱宇墨

炎炎夏日,当湿气与暑热交织,身体易被困乏、不适侵扰。此时,传统中医瑰宝——姜疗,便能发挥强大功效。

从古至今,姜疗凭借其独特的祛湿防暑之效备受推崇,诸多古医学典籍都为我们揭示了其中的奥秘。《黄帝内经》中提出“春夏养阳,秋冬养阴”。

《神农本草经》作为我国最早的药学专著,将生姜列为中品,记载其“味辛,微温。主胸满咳逆上气,温中止血,出汗,逐风,湿痹,肠澼下利”,这里的“逐风,湿痹”明确指出生姜具有驱散风邪、祛除寒湿的作用,为姜疗祛湿的功效奠定了理论基础。湿气重往往会导致肢体关节酸痛、沉重,而生姜的辛温之性,能够深入经络,将盘踞其中的湿气驱逐而出。姜疗又名“铺灸”“督脉灸”“隔姜灸”等,它是将艾炷放置在新鲜姜上施灸,利用生姜的药性与艾灸的热效应相结合,以达到温通经络、散寒止痛、调理气血等作用的方法。

姜疗如何“祛湿”?

中医中“湿”指体内水液代谢失常产生的停滞状态,或外部环境潮湿侵入人体。表现为身体困重、头昏沉、食欲不振、大便粘腻、舌苔厚腻等。尤其在夏季(暑多夹湿)和潮湿地区更易发生。

温化寒湿(最常见):姜性温燥,特别适用于寒湿体质(怕冷、手脚凉、喜暖)。姜疗能温阳、助阳,提升脾胃功能(脾主运化水湿),从而促进体内多余水湿的运化、排泄(如通过发汗、利小便)。

醒脾开胃:能刺激消化液分泌,增强食欲和消化能力,改善因“湿困脾胃”导致的食欲不振、腹胀等症状。

发散解表:有助于打开毛孔,促进微汗出,排出停留在肌表的湿邪。

重要提示:姜疗祛湿主要针对寒湿或普通湿浊,对于“湿热”(舌苔黄腻、口渴、口苦、小便黄)体质,可能助热生火,效果不佳甚至适得其反。

姜如何“防暑”?

解表散寒:夏天汗孔张开易受风寒(如空调、风扇、淋雨)或吃过多冷饮导致“内寒外感”(俗称“热伤风”),姜疗能发汗解表,驱散寒邪,预防和缓解感冒初起的症状(怕冷、流清涕等)。

辅助散热(核心在于解表驱邪):并非姜能直接降温,而是解除束缚体表的“寒”(常源于空调冷饮导致的肌腠闭塞),恢复人体自然出汗散热的功能。这就是所谓“散体表之寒以助散热”。

预防寒伤脾胃:夏天大量进食生冷瓜果、冰饮,极易损伤脾胃阳气(生“内寒”),导致腹胀、腹泻、胃痛(所谓“寒胃”)。姜性温,能温中散寒,直接暖胃,保护脾胃功能免受寒凉侵害,间接帮助维持身体应对暑热的正常机能(如胃口好、消化好、吸收好、不易腹泻)。

开胃生津助消化:姜能增进食欲、促进消化,有助于摄取营养,对抗暑热天气下的食欲不振和体能消耗。

“姜疗”的操作步骤

1. 准备材料

自备新鲜小黄姜(清洗干净小黄姜上的泥土,晾干水分)。

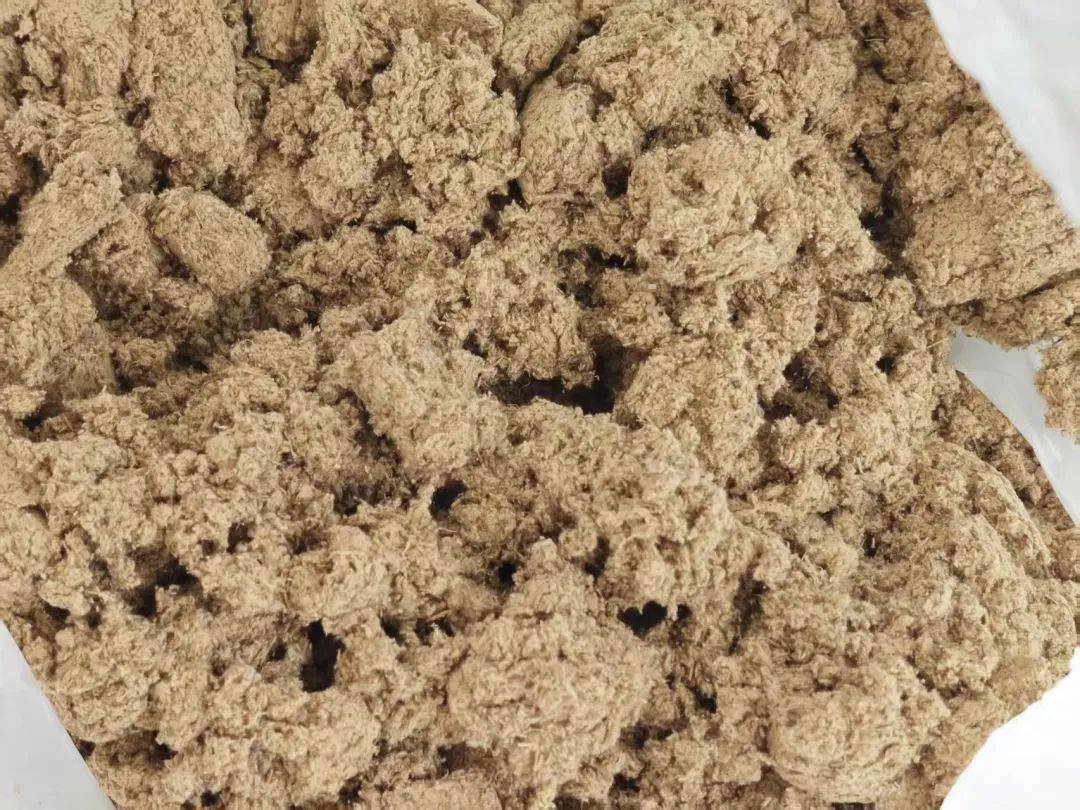

艾绒(大小依穴位和病情而定)。

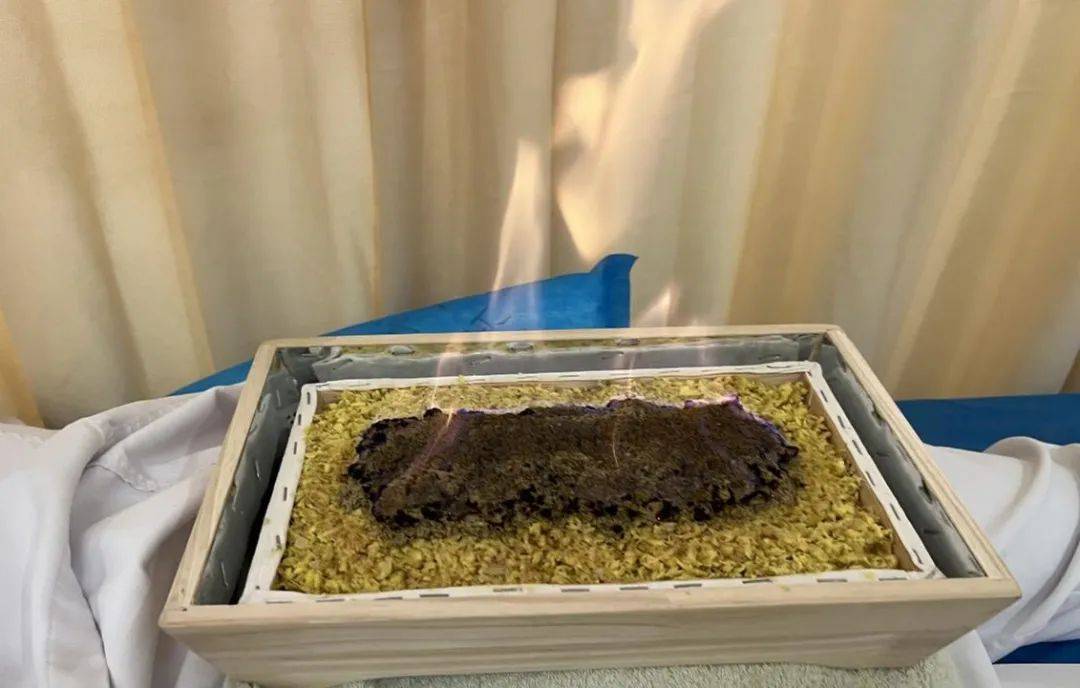

2. 放置姜

将姜置于选定的部位上。

将姜上铺上艾绒。

3. 施灸

- 艾炷放在姜上点燃,待燃尽或患者觉灼烫时更换新炷。

- 以局部皮肤红润而不起泡为度。

4. 结束处理

- 移除姜,轻擦穴位周围皮肤,自备的小黄姜可带回泡脚。

姜疗并非人人都适合

以下人群需注意

体质热性/实热者慎用:本身有便秘、口舌生疮、牙龈咽喉肿痛、发热重怕冷轻等火热症状的人,过量用姜可能会加重症状。

阴虚体质慎用:有口干咽燥、手足心热、盗汗、舌红少苔等症状者,生姜温燥伤津。

孕妇:怀孕早期慎用。后期如需食用或遵医嘱,不宜过量。建议孕妇咨询医生。

出血性疾病:服用某些抗凝药物或有大出血风险期,应遵医嘱(姜有活血作用)。