暑期是儿童调养体质的关键期。中医认为,孩子“稚阴稚阳”,夏季易受暑湿侵袭,出现厌食、积食等问题。同时,空调使用不当、冷热交替等因素,也可能导致抵抗力下降。

本期从中医养生角度出发,在提供消暑祛湿建议的同时,特别强调固护正气的重要性——这正是预防各类外感疾病的关键。通过健脾和胃、清心解暑、适度运动等养生方法,既能帮助孩子安然度夏,又能增强体质,为秋冬季节的健康打下坚实基础。

衣食住行 细节入手

1.衣:防暑不透 护阳为要

头为诸阳之会,背为阳中之阳。夏至暑热外蒸,腠理开泄,易感外邪。

衣着选择:黄色属土,补益脾胃,因此推荐穿着淡黄、浅绿等柔和色系面料的服饰。

关键部位防护:因神阙穴(肚脐)忌受寒,建议佩戴肚兜或穿护腹裤。户外活动加戴棉质太阳帽,以遮百会穴。将吸汗巾垫于大椎穴,防“贼风”入侵。夜间睡眠穿过肘过膝睡衣。

2.食:健脾清暑 忌伤脾阳

脾主长夏,儿童脾常不足,暑多夹湿,易困脾土,出现厌食、泄泻。

推荐以下食材:清热解暑的绿豆、荷叶、冬瓜、丝瓜、黄瓜、西瓜、莲子心;健脾祛湿的赤小豆、薏米、白扁豆、山药、南瓜、小米;益气生津的乌梅、麦冬、百合、莲藕。

喂养要点:坚持五谷为养,忌凉菜、冷饮、大汗时进食。

3.住:顺应阳消 调和阴阳

夏至阳气极而一阴生,要晚睡早起,不要厌恶阳光,应顺应昼长夜短的特点,适当带孩子去户外接受日照以养生。

起居时间:确保孩子子时(23:00)进入深睡眠状态,午时(11:00~13:00)小憩。

空间布置:可在窗前悬挂菖蒲,以芳香化湿;在地面洒薄荷水,以达到“清气上升”的效果,其清凉之感比空调更利于养生。

4.行:动以养阳 静以养阴

“夏气通于心”,过度汗出伤心阴;“动能生阳”,运动需适度。

最佳时段:晨间(7:00~9:00)脾经当令,建议散步采阳气,傍晚阳气敛降,应避免剧烈运动,静心安神。

推荐以下运动、游戏形式:五禽戏之鸟戏、八段锦之“摇头摆尾去心火”、投壶、踩影子等。

调畅情志 安神定志

《黄帝内经》:“夏三月,此谓蕃秀……使志无怒。”夏至阳气至极,心火当令,儿童心常有余,夜间啼哭、烦躁易怒、注意力涣散等情志问题高发。中医认为“心主神明”,调养当以清心养神为要。

1.音乐养心

可播放羽调《梅花三弄》,此曲五行属水,以水制火,安神定志。

2.芳香宁神

佩戴安神开窍香囊:将适量薰衣草、石菖蒲、薄荷叶、陈皮混合、捣碎,装入小纱布袋或茶包袋,扎紧口,再放入透气香囊袋中即可。

3.穴位按摩

推搓劳宫穴(在手掌,横平第 3掌指关节近端,第2、3掌骨之间偏于第3掌骨)与涌泉穴(在足底,屈足卷趾时足心最凹陷中)。

孩子积食闹不停 小儿推拿来帮您

有一种爱,叫“奶奶觉得你冷”“外婆觉得你没吃饱”。每当假期来临,丰盛的正餐、琳琅满目的零食和甜点,加上长辈们满满的爱意,让孩子们总是忍不住多吃几口,却在不知不觉中埋下了健康隐患——积食。

1.小儿积食别大意

积食在中医中也被称为积滞,是指小儿饮食不当、脾胃虚弱等导致乳食停滞在中焦胃肠,积而不化、气滞不行所形成的一种胃肠疾患。中医认为,脾主运化,胃主受纳,脾胃的主要功能就是消化食物,吸收营养物质。

同时,小儿具有“脾常不足”的生理特点,若饮食没有节制,如《儿科萃精》中提及的“小儿恣意肥甘生冷”,便会出现“不能运化,则肠胃皆有积滞”,超出脾胃的承受能力,脾胃不能正常运作,进而出现积食的问题。

过量的食物在胃肠道内堆积,无法正常消化和吸收,便导致孩子积食,出现食欲不振、脘腹胀满、嗳气酸腐、大便秘结酸臭等症状,甚至还可能导致发烧咳嗽等情况,影响儿童健康。故而积食虽是小病,但家长们也应予以重视。

2.四个表现看积食

看睡眠:睡不安稳,常烦躁、哭闹,说梦话,夜间磨牙。

闻口气:口气重,有酸臭味。

观大便:肚子胀气或者疼痛,可伴有呕吐酸腐食物,或食欲不振,便秘或者大便黏滞臭秽,甚至夹杂奶瓣残渣。

摸温度:手心、脚心热,甚至发烧。

3.小儿推拿显功效

清胃经:胃经位于拇指掌侧第一节,大鱼际桡侧赤白肉际处。

操作:自掌根向拇指根方向直推为清。操作时家长用食指、中指从孩子的掌根推向拇指根,反复操作100~500次为宜。

功效:清中焦湿热,和胃降逆,除烦止渴。

清大肠:食指桡侧缘,自食指尖至虎口成一直线。

操作:自虎口向食指尖方向直推为清。家长用右手拇指桡侧面进行直推,从虎口直推到指尖,反复操作100~500次为宜。

功效:清利肠腑,除湿热,导积滞。

摩腹:腹部。

操作:家长用手掌沿顺时针方向在孩子腹部摩挲,300~500次。

功效:健脾和胃,理气消食。

捏脊:大椎至长强成一直线。

操作:用拇指桡侧缘顶住孩子背部皮肤,食、中指前按,三指同时用力提拿皮肤,双手自下而上交替捻动。或家长食指屈曲,用食指中节桡侧顶住孩子背部皮肤,拇指前按,两指同时用力提拿皮肤,双手自下而上交替捻动。捏20次。

功效:调阴阳,和脏腑,理气血,通经络,培元气。

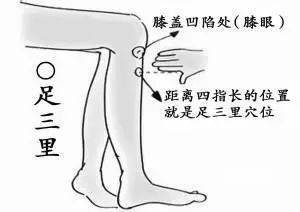

按揉足三里:在小腿外侧,犊鼻下3寸,犊鼻与解溪连线上。

操作:家长用拇指端轻压按揉孩子的足三里穴,50~100次。

功效:健脾和胃,调中理气,导滞通络。

补脾经:拇指桡侧缘,自指尖至指根成一直线为脾经。

操作:家长拇指屈曲,循孩子桡侧缘自指尖向指根方向直推,每次推100~500次。

功效:健脾胃,补气血。

揉板门:手掌大鱼际平面。

操作:家长用拇指揉孩子大鱼际平面中点100~300次。

功效:健脾和胃,消食化滞。

分推腹阴阳:腹部。

操作:家长用两手拇指沿孩子肋弓边缘或自中脘起向两旁分推,边推边下移至脐,每次推50~100次。

功效:理气,降气。

增强体质 预防儿童流感

流行性感冒(以下简称“流感”)是流感病毒引起的一种急性呼吸道传染病。以发热、头痛、肌肉关节酸痛为主要症状,体温可达39~40℃,常有咽喉痛、干咳、鼻塞、流涕等,可有畏寒、寒战、乏力、食欲减退等全身症状。

部分人群感染流感病毒后较易发展为重型/危重型病例,如年龄≤5岁的儿童,特别是年龄≤2岁更易发生严重并发症。所以预防儿童流感是非常重要的。

中医认为“正气存内,邪不可干”,增强孩子的体质是预防流感的关键。

1.饮食调养

《黄帝内经》提出“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充,气味合而服之,以补益精气”,说明各种食物合理搭配能扶助人体正气。以下推荐三款健脾益气的粥品。

黄芪红枣粥:黄芪10克,红枣5枚,粳米50克,煮粥食用。

山药百合粥:山药50克,百合10克,粳米50克,煮粥食用。

莲子芡薏粥:莲子、芡实、薏苡仁各15克,粳米50克,煮粥食用。

2.外治调理

艾灸

足三里(在小腿外侧,犊鼻下3寸,犊鼻与解溪连线上)为“强壮要穴”,艾灸可健脾益气,提升卫外功能;大椎(在颈后部,第7颈椎棘突下凹陷中,后正中线上)为“诸阳之会”,艾灸能振奋阳气,增强抗病能力。二者配合可显著改善儿童体质,减少流感易感性。须注意,儿童艾灸时间不宜过长,每次5~10分钟即可。

中药洗浴

使用艾叶、防风、黄芪、白术、荆芥、甘草等中药水煎液洗浴,有助于健脾益气、增强体质。睡觉前可用温水(可加入艾叶或生姜)给孩子泡脚,有助于驱寒保暖,促进血液循环。

其他方面

注意保持室内空气流通,定期开窗通风;每天保证有一定时间的户外活动;保证孩子充足的睡眠,避免过度玩耍或学习导致疲劳。如果孩子感染了流感病毒,出现了反复发热、高热不退、面色不好、神萎、抽搐或其他不适,需要及时去医院就诊。

版权声明

本文综合中国中医,由云南中医编校推荐发表,版权归原作者所有。