在第一次世界大战之前,沙俄作为老牌列强之一,绝对占据了世界舞台的重要地位。它的排名至少在前五之内,接近一战时的全球格局。在拿破仑战争与克里米亚战争之间,沙俄甚至有资格与其他欧洲强国一较高下,直逼世界霸主地位,特别是与英国的竞争,极为激烈。

沙俄与英国在全球势力中形成了鲜明的互补关系。沙俄陆军强大,军事力量几乎无可匹敌,但海军却显得相对薄弱。为了弥补这一弱点,沙俄不断寻找新的出海口,意图打造出一支能与英国海军相抗衡的力量。而英国,虽然海军强大无比,但在陆军方面则显得稍逊,因此,二者几乎很少在陆地上展开直接冲突。这种平衡的竞争关系,也使得“英国天生克沙俄”的说法并非空穴来风。每当沙俄凭借其陆军优势不断扩张时,英国则依靠海军控制着欧亚大陆的沿海地区,时刻准备干预沙俄的出海之路。当沙俄试图夺取某些出海口时,英国的舰队总是第一时间出现在海岸线。

有些历史学家甚至认为,如果没有英国的介入,沙俄可能会完成对整个欧亚大陆的统治,并且一度将整个世界的焦点转向莫斯科,学俄语或许会成为全球的第二语言。虽然听起来这个观点有些夸张,但若从亚洲的地缘政治来看的话,沙俄若没有英国的阻挠,完全可能统一整个亚洲,至少那时的俄罗斯帝国在亚洲的统治势力是非常强大的。

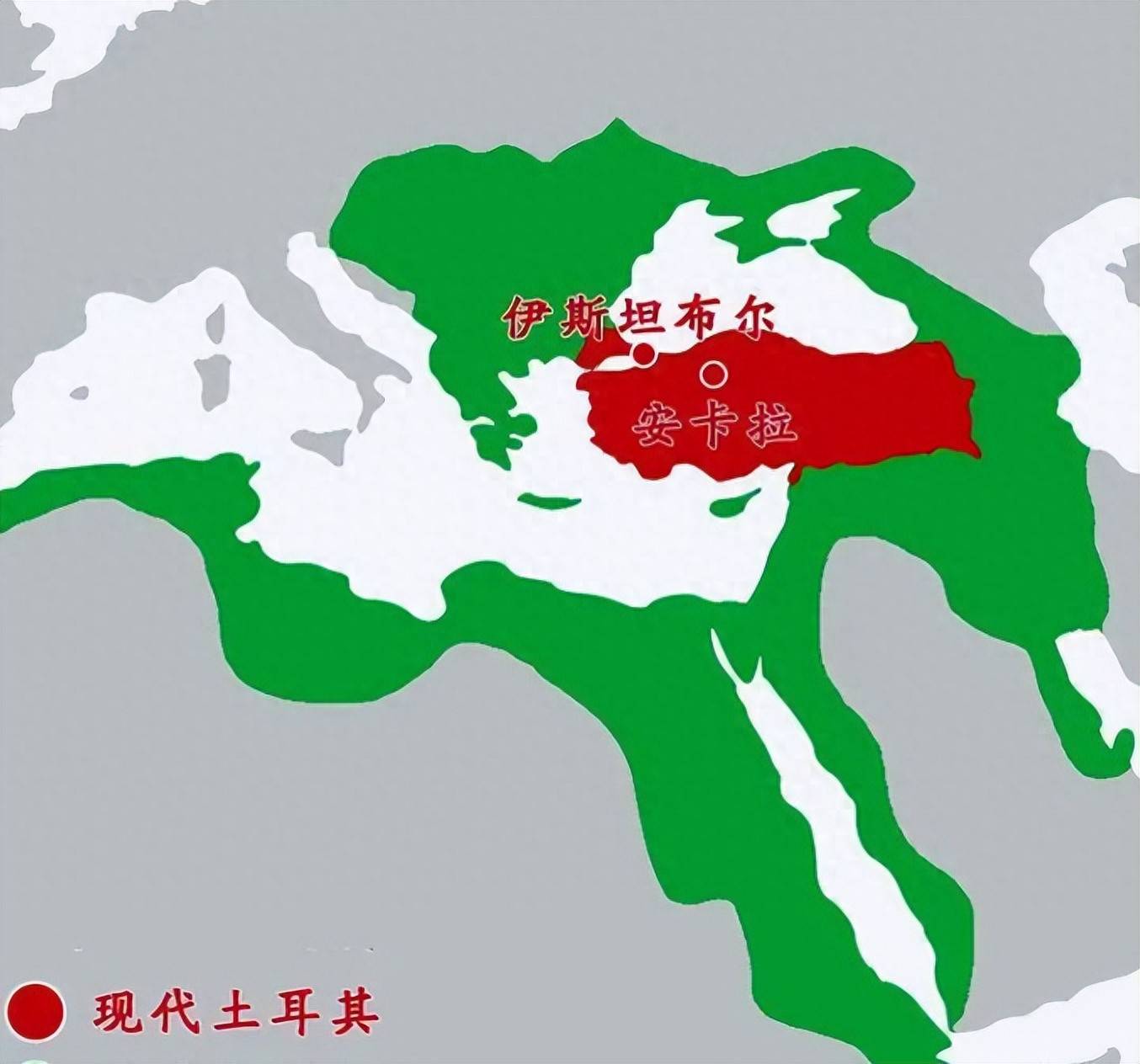

奥斯曼帝国,曾经辉煌一时。在15世纪至18世纪的黄金时期,奥斯曼帝国的疆域横跨欧亚非洲,面积达到550万平方公里,涵盖了今天的土耳其、伊拉克、叙利亚、约旦、埃及、希腊以及巴尔干半岛的大部分地区。沙俄若能够征服奥斯曼帝国,吞并其领土,的确会获得巨大的战略利益。

从17世纪开始,沙俄便开始了与奥斯曼帝国的长达200年的征战,目标就是将奥斯曼的大片土地纳入沙俄版图。虽然初期沙俄处于劣势,但随着时间的推移,沙俄逐渐占据了上风,甚至吞并了原本属于奥斯曼的黑海沿岸大片土地。然而,沙俄的这些进展并不顺利。1853年,沙俄决定再次挑战奥斯曼帝国,试图夺取巴尔干半岛并进军地中海。但这一次,奥斯曼帝国联合了英法联军,最终沙俄在这场战争中惨败,甚至一度失去了在黑海的海军优势。

尽管如此,沙俄并未放弃,到了1877年,沙俄再次发起进攻,并且成功击败了奥斯曼帝国。可是,在沙俄逼近君士坦丁堡时,英国海军再次出现在博斯普鲁斯海峡,强烈声明不惜一战也要守住这座城市,最终沙俄的梦想再次破灭。可以说,在沙俄企图吞并奥斯曼帝国的过程中,英国出手相阻的次数最多,成功地遏制了沙俄的扩张。

沙俄的征服欲并没有因为奥斯曼帝国的强大而消退。相邻的波斯(现代的伊朗)成为了沙俄的下一个目标。与奥斯曼帝国不同,波斯的国力和规模相对较小,这让沙俄看到了巨大的机会。自1804年开始,沙俄便积极向波斯进军,主要集中在争夺外高加索地区,也就是今天的阿塞拜疆。经过两次俄伊战争后,伊朗在1828年彻底失败,割让了大片领土,尤其是阿塞拜疆的大片土地,这也导致了今天阿塞拜疆境内的阿塞拜疆人,和伊朗境内的阿塞拜疆人数量相近。

战后的伊朗处于极度软弱的状态,沙俄趁机进入伊朗内部,开始建设俄国的设施,谋划将伊朗变为自己的殖民地。倘若沙俄成功占领波斯,那他们将能通过伊朗向阿拉伯海、印度洋甚至太平洋扩展,简直是一条通向南方海域的宝贵通道。然而,正当沙俄深陷对这一“美梦”的幻想时,英国又一次插手了。

1856年,在克里米亚战争结束后,英国开始对伊朗施加影响,使得伊朗逐渐沦为半殖民地国家。沙俄的扩张计划再次受阻。接下来的1905年,日俄战争后,沙俄的力量削弱,英国与沙俄达成协议,划定各自的势力范围——沙俄占领伊朗北部,英国控制东南沿海地区。双方达成协议后,沙俄的计划再次宣告破产。

当沙俄在伊朗的计划受阻后,目光便转向了更远的中亚。中亚地区的几个汗国相较于伊朗,显然更容易被沙俄征服。19世纪中期,沙俄大军逐步侵占了中亚的广大领土,在考夫曼的领导下,沙俄征服了布哈拉汗国、浩罕汗国、希瓦汗国等地,最终占领了约400万平方公里的土地。

然而,沙俄的扩张脚步依旧没有停歇。1884年,沙俄占领了土库曼的最后防线梅尔夫城,打开了通向伊朗和阿富汗的通道,并开始向南进军。沙俄的目标是连接到英国的势力范围,一旦突破,便可以到达印度洋。然而,英国并不愿让沙俄的扩张威胁到自己在印度的利益,因此,两国于1885年达成协议,沙俄在土库曼地区的占领被认同,但不能继续向南扩张,避免触及到英属印度的核心利益。

尽管如此,沙俄仍不满足于此。除了中亚,他们还在不断地向中国的西北地区扩张。1864年至1881年间,沙俄从清朝手中夺取了大量领土,进一步逼近了英属印度。英国因此与沙俄再次签订协议,在帕米尔高原设立了一个“缓冲区”——瓦罕走廊,勉强保持了对印度的控制。