声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,在今日头条全网首发72小时,文末已标注文献来源及截图,文章不含任何虚构情节和“艺术加工”,无任何虚构对话,本文不含任何低质创作,意在科普健康知识,请知悉。

58岁那年,她的生活突然断了线。那天早上,她一觉醒来,发现左边身体完全不听使唤,连床都下不去。

医院诊断结果是脑梗死,一种她从没真正了解过的疾病。

医生问她,有没有什么前兆或不舒服的地方,她说有,半年前左手开始发麻,但她一直以为是老毛病——颈椎不好,压着神经,平常在家附近按摩店按一按,按完舒服些也就不管了。

可这一次,她再也起不来了。

很多人都说,这样的事情听过太多,手麻是脑梗前兆,别乱按摩,要去医院检查。

这话说得没错,可真落在自己头上时,人不会那么理智。

她的左手麻不是剧烈的那种,就是那种说不清道不明的麻木,不痛不痒,有时候半夜醒来,手指像被针扎了几下,白天揉一揉也能缓解。

家里人说是颈椎病,她也就认了。按摩店的技师说她脖子硬,气血不通,让她一周来两次。

她照做了,每次回来脖子轻快了不少,反而觉得按摩比医院靠得住。

问题出在这个“轻快”。很多疾病发展时不会剧痛,也不会大动静,尤其是缺血性脑梗。

它不是猛地一下,而是静悄悄地逼近。

当颈椎病和脑梗的症状重叠时,大部分人会选择相信那个看起来更“常见”的解释,而不是那个更危险的选项。

这是人的天性,趋利避害,习惯性地低估危险,把未知变成可控,这是我们对抗焦虑的本能反应。

但医学从来不是靠感觉的。

研究显示,40岁以上女性出现单侧肢体麻木时,超过31%的人最终被诊断为中枢神经病变,其中以脑血管病变为主。

而在这些病变中,早期被误诊为颈椎病的比例超过52%。

也就是说,每两个这样的“手麻”人群中,至少有一个人其实不是颈椎问题,是大脑出事了。

她就是那个“二分之一”。这里还有一个隐蔽得多的问题。

她的家里人和她本人都觉得,按摩是一种“积极应对”,而不是“逃避”。

她们并不懒惰,只是把精力投错了方向。

人很容易这样,一旦投入了金钱和时间,就更难承认方向错了。

按摩费交了一次又一次,痛感暂时减轻,她们的信心反而越加坚定,仿佛症状减轻就是康复。

但康复从来不靠“感觉”,它靠影像、靠检查、靠数字。如果有人提醒她早点做个脑部CT或MR,她可能不会听。

这不是知识的问题,而是心态。很多中老年人对医院有一种深层的不信任,特别是在没有明确痛感的时候。

她并不“怕死”,她只是怕“麻烦”。怕做检查、怕排队、怕医生说得太重让自己睡不着。

比起这些,去按摩店躺一会、聊聊天、被人照顾一下,似乎才是更舒服的人生。

更关键的一点是,她并没有意识到,手麻这件事,可能跟她的大脑血流有关。

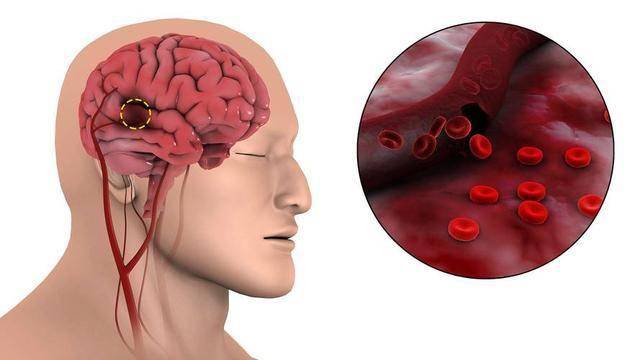

脑部供血障碍的早期表现,就是“局部功能性波动”。

简单讲,就是血没供上去,某些区域工作不顺了,就在肢体上出现“临时卡顿”。

像是左手麻,可能是右侧大脑的运动区缺血,但因为不是“持续性”的大瘫痪,人很容易误解成外周神经或颈椎压迫。

可要命的是,这种“卡顿”往往是脑梗的预演,是血管已经堵了70%以上的信号。

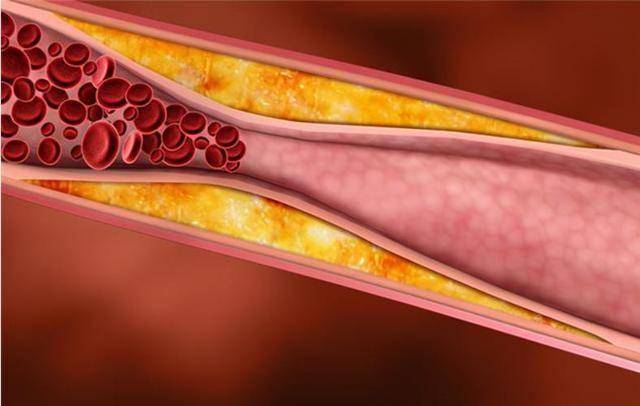

还有一件事,她怎么也想不到——她从来没有控制过自己的血压。

医生问她有没有高血压,她说没有量过,不知道。她的体型偏胖,作息不规律,过去十年几乎没有运动习惯。

饭菜咸,爱吃酱菜、咸鸭蛋,每天都得来点小酒。这些问题,她都不当回事。

在她的生活经验里,邻居、亲戚、朋友,人人都有点“小毛病”,都是这样活着的。

可正是这种对风险的“集体熟视无睹”,让她一次次忽略身体的警告。

很多人觉得,只有年轻人“内耗”才严重。其实越是年纪大的人,内耗越沉默,也越危险。

她每天睡前想一堆事,孩子工作换来换去、老伴的糖尿病、退休金到账慢、老家的弟弟欠了钱。

这些压力都不大,但它们天天出现,像滴水一样冲刷着她的神经系统。

而交感神经长时间处于激活状态,是高血压、动脉硬化、脑梗发生率提高的重要推手。

只是这种“神经层面的消耗”,从来没有被她正视过。

她在ICU住了整整九天,医生说得很明白,现在能保住命已经是万幸。

她左半身的运动功能基本丧失,接下来能不能站起来、能不能自己吃饭、穿衣、上厕所,全看后续康复情况。

而康复这件事,没她想得那么简单。即便每天做两小时训练,也很难恢复到正常状态。

脑细胞一旦坏死,是不可逆的。身体能恢复多少,不是看她多努力,而是看大脑能否建立新的代偿通路。

医学可以帮她一些,但真正的修复只能靠神经系统自己的可塑性。

有一件小事让她很受打击。

住院第三天,她想要抓住水杯,右手握力不够,杯子掉在地上碎了。她看着碎片,沉默了很久。

那种“自己都照顾不了自己”的感受,比病痛还难受。她说,她最怕的不是死,是拖累。

可生活不是愿不愿意的问题,是你有没有给自己足够的保护。她后悔的不是没看病,是太早觉得“没事”。

这一类事件背后,其实还隐藏着一个更少被提起的健康误区——很多人以为“治病”是解决问题,但实际上“理解症状”才是第一步。

如果她早知道“手麻”不是小问题,而是一种中枢信号异常的表达,就不会用按摩这种方式“对症”处理。

而理解症状的能力,不靠经验,也不是听谁说的,是要靠每一个人主动去学习的医学素养。

但现在社会上普遍存在一种奇怪的文化,认为“会看病的人”是老油条,是多疑,是爱瞎想。

真正的“硬扛者”反而被夸成勇敢。这就是悲剧发生的土壤。

那她这一生的健康问题,真的就是手麻引起的吗?不完全是。

更深一层的原因,是她对“身体信息”的解读方式出了问题。

很多时候,人的身体在出故障前都发出过信号,问题是你有没有能力听懂。

医生能做的是翻译这些信号,而不是替你生活。

只有当人意识到,医学知识和人生选择之间的联系,不是为了应对疾病,而是为了重建生活秩序时,才可能避免类似悲剧。

那么问题来了——是不是所有的手麻都应该去做脑部检查?

这个问题不能一刀切。

单侧手麻持续时间超过24小时,或者伴随说话不清、走路不稳、意识模糊,必须马上去急诊。

若反复出现,建议尽早做神经科评估,进行脑部影像学检查和颈动脉超声排查。

但若是双手麻木伴有颈肩僵硬,更可能是周围神经 病变或颈椎退行性病变。

但核心不是你去哪,而是你有没有意识到,身体的小信号,永远都不能凭经验判断,要用数据说话。

最怕的不是手麻,是你觉得“这没啥”。

对此,您有什么看法?欢迎评论区一起讨论!

参考资料

[1]王冠.脑梗塞所致偏瘫的研究及进展概述[J].针灸临床杂志,2006,(05):56-57.