声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,在今日头条全网首发72小时,文末已标注文献来源及截图,文章不含任何虚构情节和“艺术加工”,无任何虚构对话,本文不含任何低质创作,意在科普健康知识,请知悉。

肺结节三个字一出现,大多数人第一反应就是“会不会是肺癌”。体检报告上标注“磨玻璃结节”“实性结节”“混合性结节”,谁都不敢轻视。

但问题也来了,有些人发现结节五六年没变,有些人短短一年不到就发展出癌,医生解释模糊,患者更不知所措。

到底这个结节从出现到演变成肺癌,中间要经历多长时间?有没有规律?是不是一出现就要处理?

这个问题没一个固定答案,但也不是完全没头绪。肺结节的变化速度,跟它本身的性质有关,不是所有结节都有恶变风险。

结节分很多种,大致有良性炎性、瘢痕性、钙化性、结核性,还有不典型腺瘤样增生、原位腺癌、微浸润腺癌这类具备潜在恶性倾向的类型。

真正发展成肺癌的,主要是从不典型腺瘤样增生(AAH)起步,逐步走向微浸润、浸润性腺癌的过程。

这个过程有快有慢,平均在3到7年之间,也有更短的,取决于增殖活跃度、免疫环境、基因突变情况。

数据上看,磨玻璃结节如果小于5毫米,稳定存在三年没变化,癌变可能性极低。

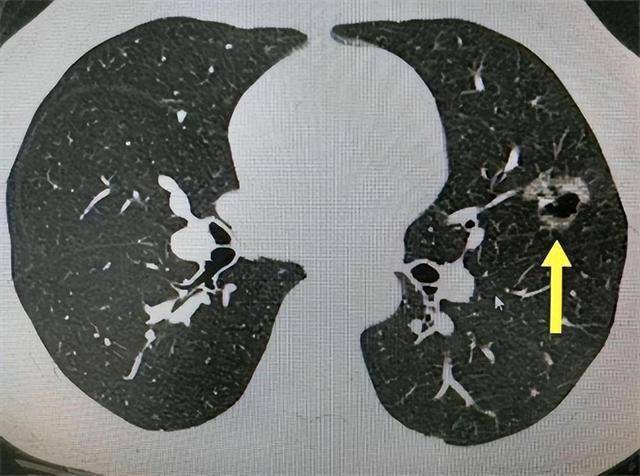

但如果在随访中发现结节密度增强、出现实性成分、边缘毛刺样或分叶、不规则血管穿行,这种变化就是癌前征兆。

特别是当结节从纯磨玻璃变为混合型时,肿瘤细胞已经开始突破原位生长,时间可能缩短到1年以内。

也就是说,肺结节不是一成不变的东西,它的每一次形态变化都意味着生物学行为发生转变。如果只盯着大小,不看密度和结构,就容易错过早期恶变信号。

有的人觉得1厘米的结节比8毫米的危险,其实不一定。一个9毫米混合结节比1.3厘米的纯磨玻璃更值得警惕。

这种判断不是靠肉眼,而是靠影像学变化的细节解读。

有几个信号一旦出现,基本说明危险正在逼近。第一个是结节内部出现“实性成分增长”。这是目前国际上公认的最具预测价值的指标之一。

实性部分代表肿瘤细胞密度提高、组织结构破坏加剧。研究显示,实性部分每增加1毫米,浸润性癌的概率增加9%。

很多浸润性肺腺癌就是从实性增长开始的,一开始只是3毫米实性,一年后变成8毫米,进展速度极快。

第二个是结节边缘变得毛刺样,说明肿瘤细胞已经突破基底膜,向外侵润,带动周围肺泡塌陷和组织牵拉。这种形态说明肿瘤不再是局部生长,而是开始与周围结构互动。

特别是边缘模糊、出现“分叶”形态时,预示结节在不同方向上增殖速度不同,异质性增加,是恶性肿瘤典型特征。

第三个是结节周围血管增粗或血管穿行。正常结节不会招惹大量新生血管,而恶性结节为了维持自身增殖,会诱导血管生成因子释放,导致局部血管走形、变粗、穿透结节。

这些细节在增强CT上表现明显,是判断早期癌变非常有价值的线索。

第四个是多发结节中有一个增长明显,其他稳定。这种情况提示肿瘤细胞已在肺内局灶性突变,形成主病灶。

很多人以为多发就是良性,其实多发中也可能有一个是主病灶,其他是炎性反应或者散在增生。真正有经验的医生是看“谁在变”,而不是看“有多少个”。

这些变化一旦出现,建议就不要再“观察”,而是该介入就介入。

介入方式不是说非得手术,也可以是穿刺活检、PET-CT代谢评估、液体活检判断基因突变倾向,甚至可以考虑导航支气管镜取组织。

关键是不能再等,不能再拖。因为从这些变化出现,到真正形成浸润性癌,进展周期非常短,有些患者半年内影像变化巨大,等下次随访再处理可能就错过了窗口期。

另一个容易被误判的点是:有没有症状。很多人以为肺癌会咳嗽、咯血、胸痛才是严重,其实早期肺癌大多数没症状。

真正出现症状时,往往已经侵犯支气管、胸膜或者神经。这时哪怕肿瘤不大,也意味着位置敏感、处理难度大。

而且有些癌细胞生长速度慢,适应能力强,不刺激周围神经,不引起咳嗽,但已经开始淋巴转移。

有些人查出结节就急着手术,也有人反过来拖三年五年不查,问题在于,绝大多数人对“进展速度”没有判断能力。医生建议三个月随访,不是多此一举,而是有影像数据支持。

超过8毫米的磨玻璃结节,建议每3到6个月复查一次;6-8毫米的每半年一次;小于6毫米的每年一次。

这个规律不是为了创收,而是根据国际肺癌筛查队列长期观察出来的结节生长周期推算的。

真正能活得久的人,不是胆子大,而是知道什么时候该查、什么时候该动。

有些人主动要求手术,是怕拖着出问题,有些人非要等指标变化才肯处理,结果一变就是晚期。

如果肺结节变化不大,但患者非常焦虑,一直要求切除,是听医生的建议继续观察,还是满足心理需求尽早手术?

这个问题必须结合个体评估。结节本身没大变化,但患者长期焦虑、影响睡眠、甚至出现强迫思维,每天盯着CT报告琢磨,那这时候心理负担反而成了干预的理由。

尤其是年轻患者、经济条件允许、结节位置适合微创切除,哪怕是良性可能性高,也可以选择低创伤的楔形切除,既解决病理问题,也解决心理焦虑。

但前提是:不能带着幻想去做。手术不能一劳永逸,如果基础代谢异常、环境暴露风险没解决、长期吸烟或者有家族史,就算切掉一个结节,也可能出现新结节。

真正意义上的“控制”,不是靠手术,而是靠长期随访+生活方式改变+系统管理。医生不是拒绝手术,而是拒绝没有价值的手术。

谁明白这一点,谁才能真正做出有意义的选择。关键不是怕癌,而是怕错过机会。知道什么时候动,什么时候忍,才是真正的判断力。

对此,您有什么看法?欢迎评论区一起讨论![玫瑰][玫瑰][玫瑰]

参考资料

[1]史丽娜.体检发现肺结节了怎么办[J].人口与健康,2025,(02):82-83.