“你没事吧?摔疼了吗?”

“没事,我不疼。”

说这句话的是我家4岁的儿子。那天,他在公园奔跑时不小心绊倒了,膝盖擦破了皮,血珠一滴滴冒出来。但他看了我一眼,努力挤出一个微笑,说:“我没事,真的。”

我看着他小小的身体,心突然揪了一下。

他真的不疼吗?还是,他不敢说疼?

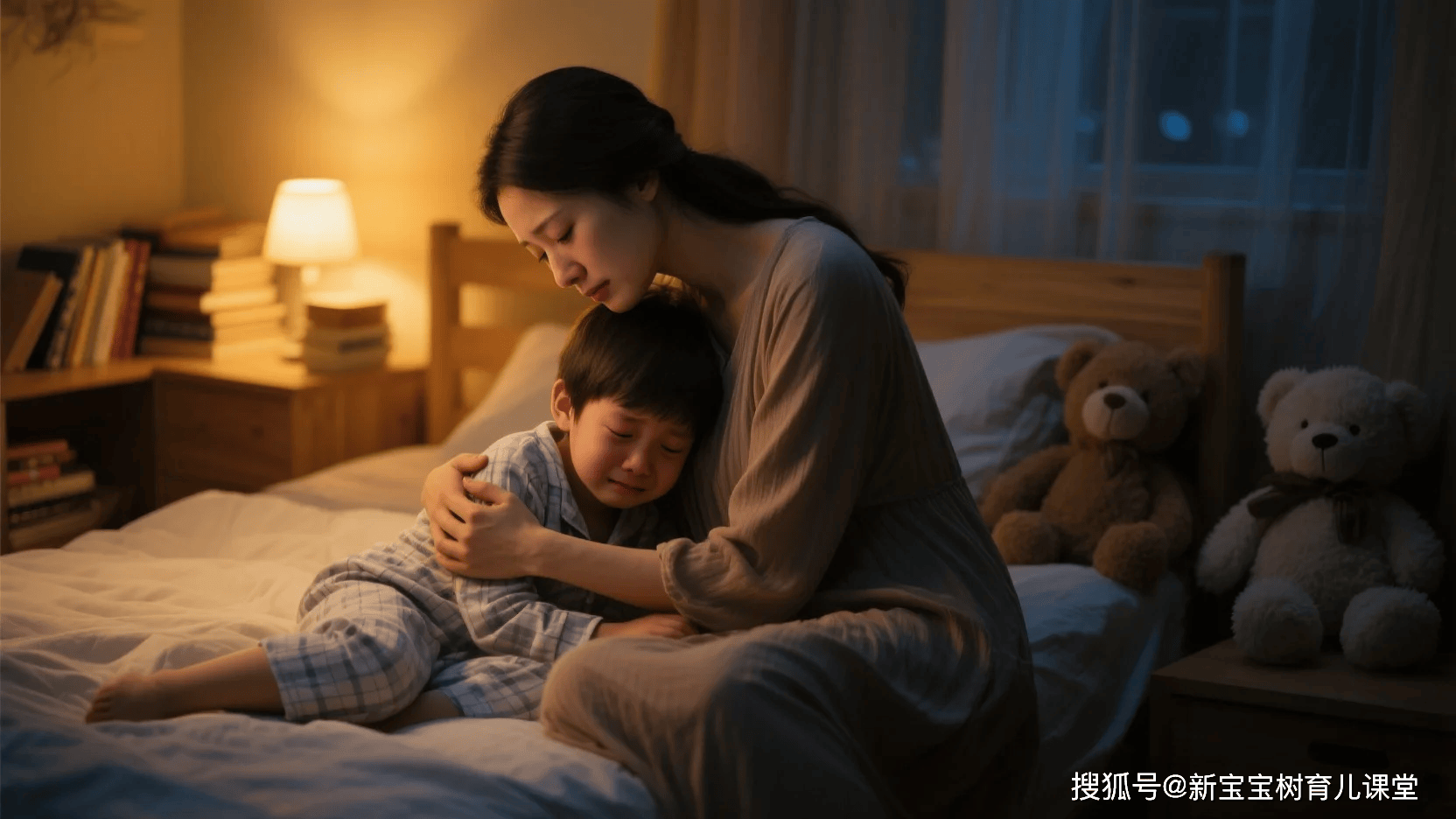

回家的路上,他一句话没说。晚上哄睡时,我蹲下来帮他换裤子,发现他小腿上的伤已经结了痂。他轻轻缩了一下腿,却什么也不说。

我忍不住问:“你是不是其实很疼?为什么不说?”

他低声说了一句:“我怕你觉得我爱哭。”

那一刻,我的心彻底塌了。

这不是一次普通的摔倒,这是他内心的一次“自我屏蔽”:他认为,如果自己表现得太脆弱,就会不被妈妈喜欢。

而我,竟然是那个“让他不敢哭的人”。

我开始回想,从什么时候开始,我在他受伤时,总是说“男子汉不能哭”“忍一忍就过去了”;当他因为吵架委屈时,我会说“你自己也有问题”;当他夜里做噩梦哭醒,我会轻描淡写:“做个梦有什么好怕的?”

我的“理智式安慰”,变成了他“压抑情绪”的训练营。

我以为我在培养他坚强,事实上,我在教他隐藏情绪,把一切“软弱”封印进心里。

心理学家苏珊·戴维说:“情绪不是问题,被压抑的情绪才是。”而孩子最怕的压抑,不是来自学校、社会,而是来自最亲密的家庭。

他们不是不想哭,是发现“哭了没人听”,甚至“哭了还会被嫌弃”。

他们不是不想说害怕,是察觉“说出来没有回应”,甚至“还会被嘲笑”。

于是,他们选择了最“懂事”的方式——闭嘴、微笑、说“我没事”。

这就是“情绪防御型孩子”的形成路径:

- 父母高期待/低共情 →

- 孩子表达后被打断或忽视 →

- 情绪表达与爱的获得脱钩 →

- 开始习得“我不能脆弱” →

- 成为“伪坚强”的小人类。

你以为他坚强,其实是他害怕你不接受他的脆弱。

你以为他勇敢,其实是他不敢在你面前掉眼泪。

我们养出的不是“有情绪管理力的孩子”,而是“没有表达许可的孩子”。

更严重的是,这种早期压抑,在长大后会变成更深层的情绪障碍:无法求助、不敢依赖、强撑到底……听起来像不像你身边那个“什么事都自己扛”的成年人?

所以,现在我们该停下来,重新对孩子说:“你可以哭,我就在这儿。”

可以试着这样表达——

✅ 孩子摔倒时,不说“忍一忍”,而是:“我看到你受伤了,这真的很疼吧,来,妈妈抱抱你。”

✅ 孩子说怕黑,不说“这没什么好怕的”,而是:“黑夜让人看不见东西,很容易让人紧张,我们可以一起开个小灯。”

✅ 孩子哭闹情绪崩溃时,不说“别哭了好烦”,而是:“我知道你现在很难受,我会陪你,等你准备好了,我们一起说说。”

有时候,一句“我懂你在难过”,比千句“不要哭”更有力。

我后来和儿子聊了很久,我说:“妈妈以前说错了,你难过的时候可以哭出来,也可以告诉我。哭不是坏事,是身体告诉我们:需要休息了。”

他点点头,晚上又抱着我哭了一小会,然后安心睡着了。

他终于知道——他可以哭,他可以软弱,他可以在我这里,毫无防备。

亲爱的妈妈,请记得:

孩子不是越坚强越棒,而是越能自由表达情绪,心理才越健康。

不要让“别哭了”成为他情绪成长的天花板。你要做的,不是教他隐忍,而是告诉他:“你可以脆弱,我永远接得住。”