酒精性肝损伤中酒精性肝炎与脂肪肝的病理及临床特征分析

酒精性肝病作为慢性酒精中毒的典型肝损伤表现,其病理分型中酒精性脂肪肝与酒精性肝炎具有显著差异性。本论述通过对比两种亚型的病理机制、临床表现及疾病转归,揭示其不同的临床危害程度。

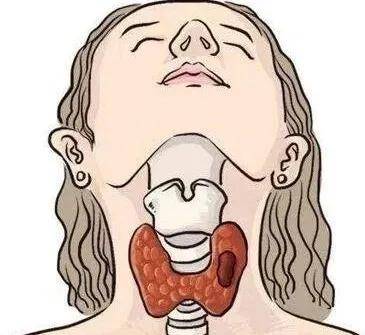

从病理学角度分析,酒精性脂肪肝以肝细胞内甘油三酯异常蓄积为特征,肝组织学检查可见脂滴沉积但无显著炎症浸润。此类患者肝功能生化指标多处于代偿范围,部分病例可完全无实验室异常。与之形成对比,酒精性肝炎则呈现多维度病理改变,包括肝细胞气球样变、中性粒细胞浸润及门脉区纤维化等特征性改变,伴随显著的转氨酶水平异常及胆红素代谢障碍。

临床表现维度显示,脂肪肝患者多呈无症状病程,偶见肝区隐痛或体倦等非特异性表现。而酒精性肝炎则伴随系统性临床表现,典型症状包括进行性黄疸、凝血功能障碍及代谢紊乱,重症病例可并发肝性脑病、门脉高压性腹水及多器官功能障碍。

在预后评估方面,脂肪肝经严格戒酒及营养干预后具有可逆性特点。但酒精性肝炎作为进展性肝损伤,约40%重症患者可能在6个月内发展为失代偿性肝硬化,其急性发作期的死亡率可达20-30%。值得关注的是,酒精性肝炎患者并发肝细胞癌的风险较单纯脂肪肝患者显著增高3-5倍,且易继发细菌性腹膜炎、肝肾综合征等致命性并发症。这种病理转归差异凸显了两种亚型在临床管理及预后评估中的不同定位。

酒精性肝病的临床管理需依据疾病分期实施针对性干预策略。在酒精性脂肪肝及酒精性肝炎的治疗体系中,严格戒断酒精摄入是基础性治疗措施,通过消除乙醇及其代谢产物对肝细胞的毒性作用,可有效促进肝实质细胞的再生修复机制。辅助治疗方面,需建立包括营养支持治疗、代谢调节及体能康复训练在内的综合干预方案,以改善肝细胞内脂质沉积及系统性炎症状态。

临床药物治疗需遵循循证医学原则。酒精性脂肪肝患者若无显著肝功能失代偿表现,通常建议观察性随访;而酒精性肝炎患者则需根据Child-Pugh分级系统制定个体化给药方案,涵盖肝细胞膜稳定剂、抗氧化剂及免疫调节剂等药物类别,旨在控制炎性浸润并阻断纤维化进程。

疾病预防体系应实施三级预防模式。一级预防着重于建立酒精摄入风险评估机制,二级预防强调通过血清学指标及影像学检查实现早期筛查,三级预防则针对已确诊患者构建定期肝功能生化指标监测及肝脏影像学评估体系。值得注意的是,酒精性肝炎与脂肪肝在病理生理机制上存在本质差异,前者以肝细胞气球样变及Mallory小体形成为特征,后者主要表现为肝细胞内脂滴蓄积。鉴于酒精性肝炎具有更高的肝硬化转化风险,临床建议高危人群每6个月进行包括瞬时弹性成像在内的系统性肝脏评估,并建立多学科诊疗模式以实现精准干预。

河南省医药科学研究院附属医院是集实验研究、临床治疗、临床检验和新型诊断技术研发为一体的肝病专科医院,保持与国内外肝病诊疗机构进行学术交流、新技术研发与推广,掌握国内外科技动态,特别是在肝病学的“基础领域、诊断领域、治疗领域、预防领域”的研究与应用取得了重大进展,把科技成果直接转化为临床应用,为患者提供服务。