俄乌战争已经持续了几个月,大家都能感受到这两个国家之间的矛盾有多么根深蒂固。实际上,二者的深刻矛盾,很大程度上源于历史的积怨。回到17世纪中期,为了逃避邻国波兰的压迫,乌克兰的哥萨克首领向俄国寻求帮助,没想到最后却是送狼入室,换来了更大的灾难。随后几个世纪里,乌克兰一直在寻求扩大自己的自治权,而俄国则始终试图将其纳入自己的版图。

直到苏维埃政权在俄国建立,受到马克思主义影响的乌克兰才第一次与俄国站在了同一阵营,虽然关系短暂而且表面上看似“和谐”。但蜜月期很快过去,双方才发现,彼此的矛盾并没有得到根本解决,关系依旧僵硬。

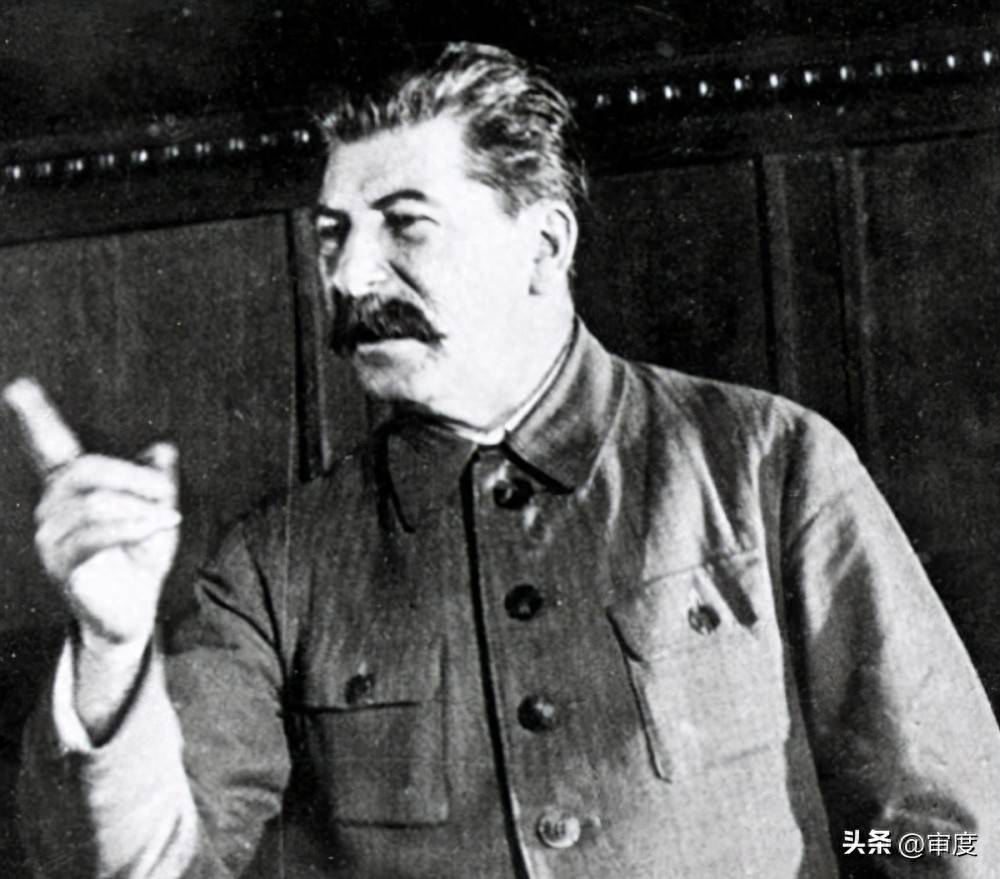

到了1927年底,苏联最高领导人斯大林决定对国家进行改革,提出了“农业集体化”的政策,这也意味着列宁时代的“新经济政策”即将终结。农业集体化,表面上看似是为了增强国家对基层的控制,实际上是斯大林通过整合资源、统一管理来强化对农业的掌控。虽然从长远来看,这个计划有其积极意义,但实施过程中却充满了曲折与争议。

自1924年掌权以来,斯大林就一直希望通过最短的时间,把苏联从一个落后贫困的农业国转变为强大的工业国,而农业机械化正是其中的重要一步。当时,苏联已经积累了一些财富和资源,许多私人农场在民间涌现出来,部分农场主甚至被视为“富农”。斯大林认为,整合这些私人农场,推动集体化,不仅能够方便管理,还能集中资金购买大型农业机械,提高粮食产量。

他甚至设定了一个宏伟目标:3年内,苏联要成为世界粮食产量最高的国家,将富余的粮食出口,进而为国家的工业化提供资金,证明苏维埃体制的优越性。尽管设想十分完美,但人们的思想觉悟并未达到愿意为了集体而牺牲个人利益的高度,尤其是那些富裕的农场主。在农业集体化实施过程中,许多人宁可焚烧庄稼,杀死牲畜,也不愿意将财产交给国家。

最终的结果可想而知,苏联的粮食产量不仅没有增加,反而大幅下降,乌克兰,曾被誉为“东欧粮仓”的地区,成了最惨重的受害者之一。

乌克兰自古以来,拥有得天独厚的自然条件,土壤肥沃,气候宜人,农业生产非常富饶。即便在苏联最困难的时期,乌克兰也始终为苏维埃联盟提供了大量支持。然而,农业集体化的仓促实施几乎摧毁了两国之间那段建立在革命期间的脆弱友谊。

面对粮食产量大幅下降的局面,莫斯科并没有及时调整政策,反而认为这是基层人民不满的表现,于是采取了极端的手段来征收粮食。那些不愿交粮的民众常常被定性为“破坏分子”或“阶级敌人”,不仅会被关进监狱,严重的甚至会丧命。而地方政府为了讨好莫斯科,反而虚报粮食产量,甚至伪造数据。

为了完成指标,百姓不得不动用储备粮,到1931年底,乌克兰的粮食产量几乎比两年前减少了一半,而储备粮也所剩无几,这为接下来那场可怕的大饥荒埋下了伏笔。

上层的决策失误,加上下级政府的隐瞒,最终导致了灾难的爆发。进入1932年后,乌克兰的农业几乎遭到摧毁,那些原本过得不错的农民,统统被打成“富农”,被当作“阶级敌人”对待。地方政府为了保住自己的位置,开始成立搜粮队,逐家逐户地搜查粮食,所有粮食都被抢光了。民众只能将干草和秸秆磨成粉做成饼干来充饥。临近冬天时,人们还能到郊外挖些野菜勉强度日,但随着寒冬的到来,雪覆盖大地,食物匮乏到极点,甚至连老鼠都被吃光。随着饥荒的蔓延,尸横遍野,生死悲剧无处不在。

最让人愤慨的是,底层民众的苦难没有丝毫影响上层干部的奢侈生活。1933年,乌克兰作家梅科拉恩科在第聂伯彼得罗夫斯克的一个工厂打工生计,他曾进入干部餐厅,发现许多干部将一半吃剩的肉菜倒入垃圾桶。梅科拉恩科鼓起勇气偷了几个鱼头,藏在口袋里带回家做了鱼汤,解解饿。

这场饥荒深深牵动了上百万人的命运,然而由于它发生在苏联第一个“五年计划”成功实施后,外界几乎对苏联的发展给予了无限赞誉,乌克兰地方政府则采取了严密的封锁措施,阻止灾难消息的传出。1932年,记者沃特·杜兰迪在《纽约时报》上报道时称:“乌克兰根本没有饥荒,不可能发生饥荒。”饥荒究竟是阴谋论,还是实际发生的悲剧,成为了当时热议的话题。

尽管如此,饥饿的民众仍为了生存选择冒险。有些住在乌克兰与波兰边界的村民,看不下去同胞们的死去,主动拿出粮食帮他们度过难关。一些乌克兰人甚至在严冬中冒险游泳渡河,只为了找到一口饭。而当这些波兰人提起“饥荒”时,乌克兰人竟然愤怒地反驳:“不,我们那里根本没有饥荒!”

毫无疑问,这场灾难完全是人为造成的,本可避免的悲剧。对苏联来说,这次灾难的后果不仅仅是人口和经济上的损失,更是对乌克兰民众的深刻伤害。

正如文章开头提到的,俄乌自古便是死对头,二者之间的恩怨已经根深蒂固。苏联的压迫让乌克兰始终难以释怀,在二战初期,甚至发生了乌克兰人将德国入侵者视为“解放者”的荒唐现象。这场由美国等国挑起的战争,揭示了两国长久以来不解的心结与利益冲突。