此次调研覆盖我国东、中、西部地区,有1232名家长参与调研。其中,父亲为430人,占比34.9%,母亲698人,占比56.7%,其他亲属104人,占比8.4%。家长平均年龄为44±7.5岁,来自东部地区的有729人,占比59.2%,中部地区的为321人,占比26.1%,西部地区为182人,占比14.8%。

青少年抑郁症患者常伴随有其他障碍

在青少年抑郁症患者中,43.9%的青少年同时有焦虑障碍,39.2%的青少年同时患有睡眠障碍,20.9%的同时患有强迫症,9.2%的同时患有精神分裂谱系障碍,9.1%的青少年同时患有应激相伴障碍,8.8%的青少年同时患有进食障碍,10%的青少年同时患有人格障碍,5.7%的青少年同时患有神经发育障碍。

一、就诊延误的现状及其影响因素

1.不足三成的家长会在孩子首次发出寻求专业帮助的情况下带其就诊

在孩子主动寻求专业心理咨询师帮助的631名参与者中,27.42%的家长会在孩子首次发出寻求专业帮助的情况下就带其就诊,30.74%的家长会在孩子发出2次请求后带其就诊,且依然有29.31%的家长会在孩子发出四次及以上的请求后才带其就诊。

2.不足四成的家长会在孩子出现症状一个月内带孩子就诊

本次调研发现,12%的家长会在孩子出现症状一周之内带孩子求医,23.3%的家长会在一周到一个月之内带孩子就医,25.4%的家长会在3个月内带孩子就医,14.9%的家长会在3~6个月内带孩子就诊,还有22.4%的家长会在半年后带孩子就诊。

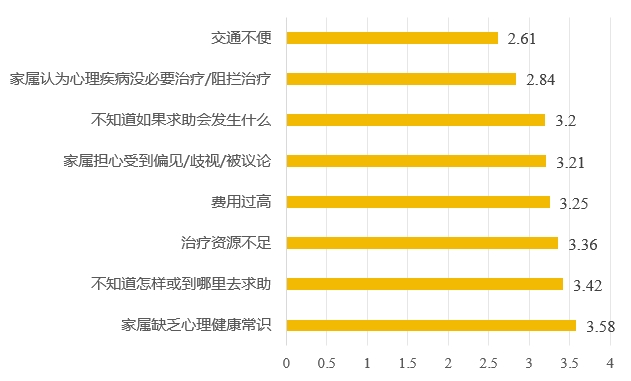

3.家属缺乏心理健康常识以及不知如何求助是排名前两位的延误原因

在此次对就诊延误影响因素的调研中,其中有六项因素的得分超过了中位数3,从高到底依次是“家属缺乏心理健康常识”“不知怎样或到哪里求助”“治疗资源不足”“费用过高”“受到偏见/歧视/被议论”以及“不知道求助会发生什么”。“认为心理疾病没必要治疗”以及“交通不便”是排名后两位的影响因素。

二、治疗负担

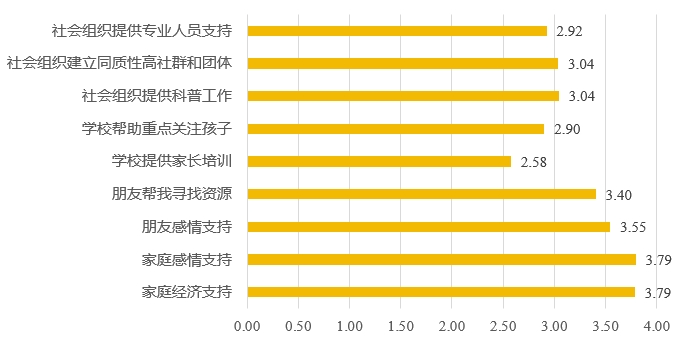

1.孩子生病之后,家庭是主力,家校社协同的格局尚未形成

家长对孩子生病之后感知到来自家庭、朋友、学校和社区/社会的支持程度进行五点评分,结果发现来自家庭、同伴、学校和社会组织的支持就显著高于中位数,其中家庭的支持最高,社会组织的支持次之,同伴支持排第三,学校支持排第四,社区的支持最弱,显著低于中位数。进一步的分析发现(见下图),家庭可以提供经济和感情上的帮助和支持,朋友不仅可以提供感情的帮助,还能够寻找可利用的资源,家长认为学校在提供家长培训和重点关注孩子方面做得不够,显著低于中位数,家长感知到的来自社会组织的帮助也处于平均水平。

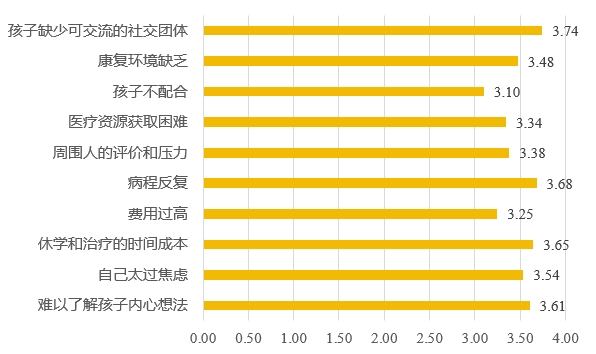

2.“孩子缺少可交流的社交团体”是康复过程中面临的最大困境

在整个治疗和康复进程中,青少年抑郁症患者面临诸多困境。其中,家长认为“孩子缺少可交流的社交团体”的困难程度最高,“病程反复”紧随其后,“对孩子休学和治疗的时间成本”位列第三。“费用过高”和“孩子不配合”的困难程度排名最后两位,但也显著高于中位数。

三、休复学现状

1.休学

在参与作答的1026名问卷中,超过半数的青少年有过休学经历,平均休学次数为1.78±1.85次,第一次休学的平均年龄是14.16±3.29岁,从孩子出现症状到休学之间间隔了6.65±7.87个月。

2.复学

在有过休学经历的624名青少年中,43.1%的青少年有过复学经历。平均的复学次数为1.73±0.99次。青少年复学也面临着诸多困境,在所有的困境中,“无法适应复学后的学习压力和标准化管理”位列前茅,“无法融入新环境和人际关系”次之,“主观上未做好准备”排第三。

四、结论

一是延误就诊的现象非常普遍。

二是治疗和康复的主体力量是家庭,家校社协同的局面尚未形成。

三是抑郁症青少年存在主观和客观上的休复学困难。

五、建议

一是学校要把好早期筛查关。首先,学校应整合心理健康服务,构建一个包含预防和转诊的连续体系,确保学生在学业和情感上都能获得必要的支持。其次,明确筛查流程以及学校的工作重心。最后,对教师和学校员工进行心理健康问题的培训也同样重要。

二是社区/学区助力学校搭建好治愈青少年重返学校的过渡性组织。社区或者社会公益组织可以在此发挥效力,联合学校一起搭建一个为返校青少年的过渡平台。

三是家长要主动学习心理健康相关知识,做好孩子心理健康的守护者。首先,家长应通过阅读书籍、在线资源或参加心理健康基础课程,建立起对心理健康基本概念的认识。其次,建议家长加入支持小组,与他人分享经验,不仅能获得情感支持,还能拓宽获取资源的途径。为孩子营造一个更加健康、支持性的成长环境,共同促进孩子的全面发展。

来源:中国科学院心理研究所