西汉的著名政治家贾谊在其作品《过秦论》中提到,秦国的统一可以说是“奋六世之余烈”。提起秦国的起源,可以追溯到最早的秦人,他们生活在甘肃天水一带,既不是周王室的亲戚,也不属于诸侯。最初,他们连爵位都没有,职责仅仅是为周王室养马,实质上是一个低级的职位,名副其实的“弼马温”。然而,历史的潮流总是在一些偶然的情况下发生变化。西周最后一位国君周幽王因继承问题引发了内部的动荡,最终被犬戎所杀,西周也随之灭亡。

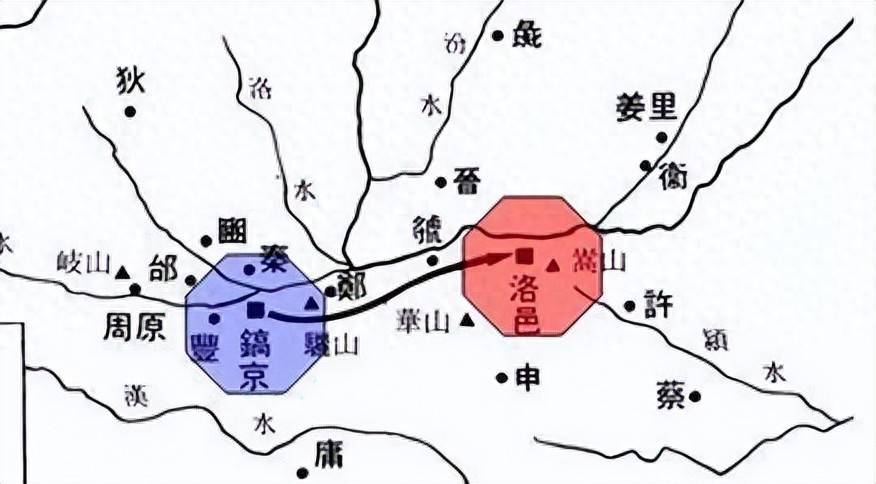

无奈之下,周平王只得东迁至洛阳,历史上被称为“平王东迁”,西周就此变成了东周。在这场变故中,秦国因护卫平王有功,获得了伯爵的封号。周平王对秦伯说道:“镐京一带已被犬戎占据,如果你能够恢复这片土地,这片地方便是你的。”这无疑相当于给秦国开了一张空头支票。

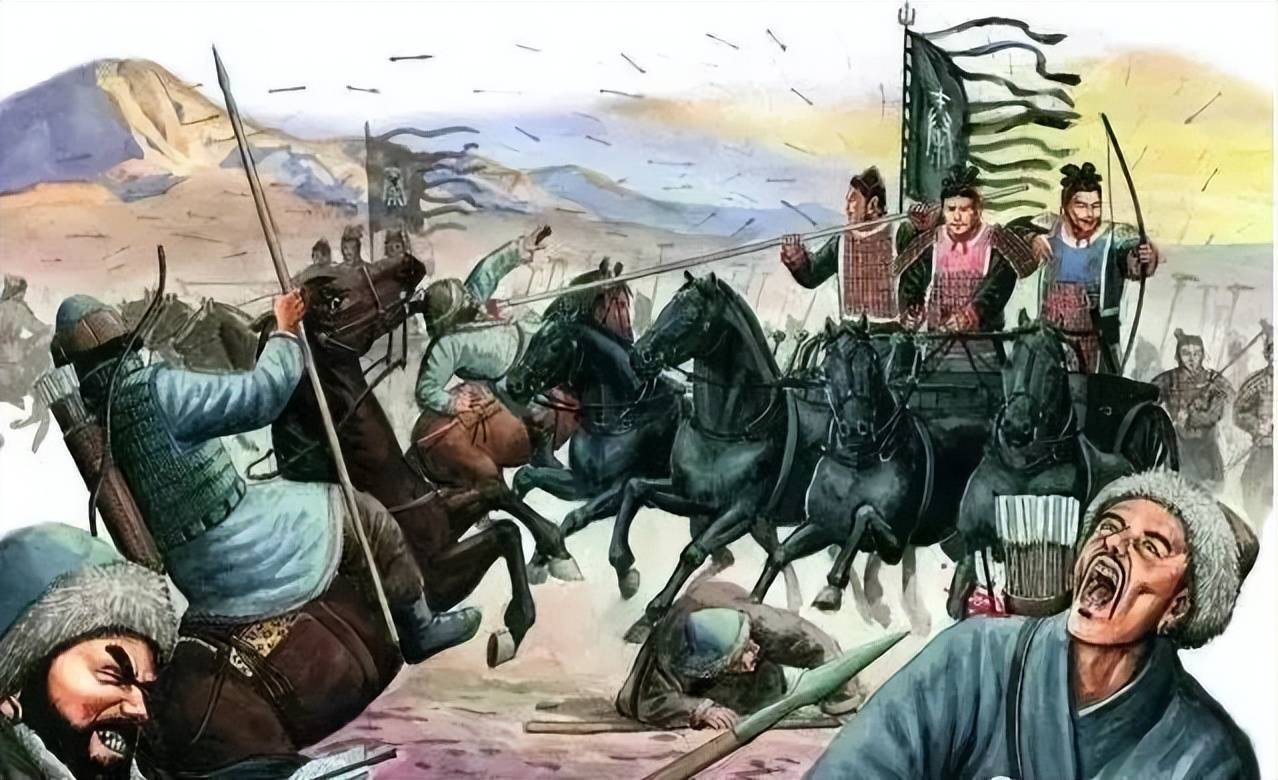

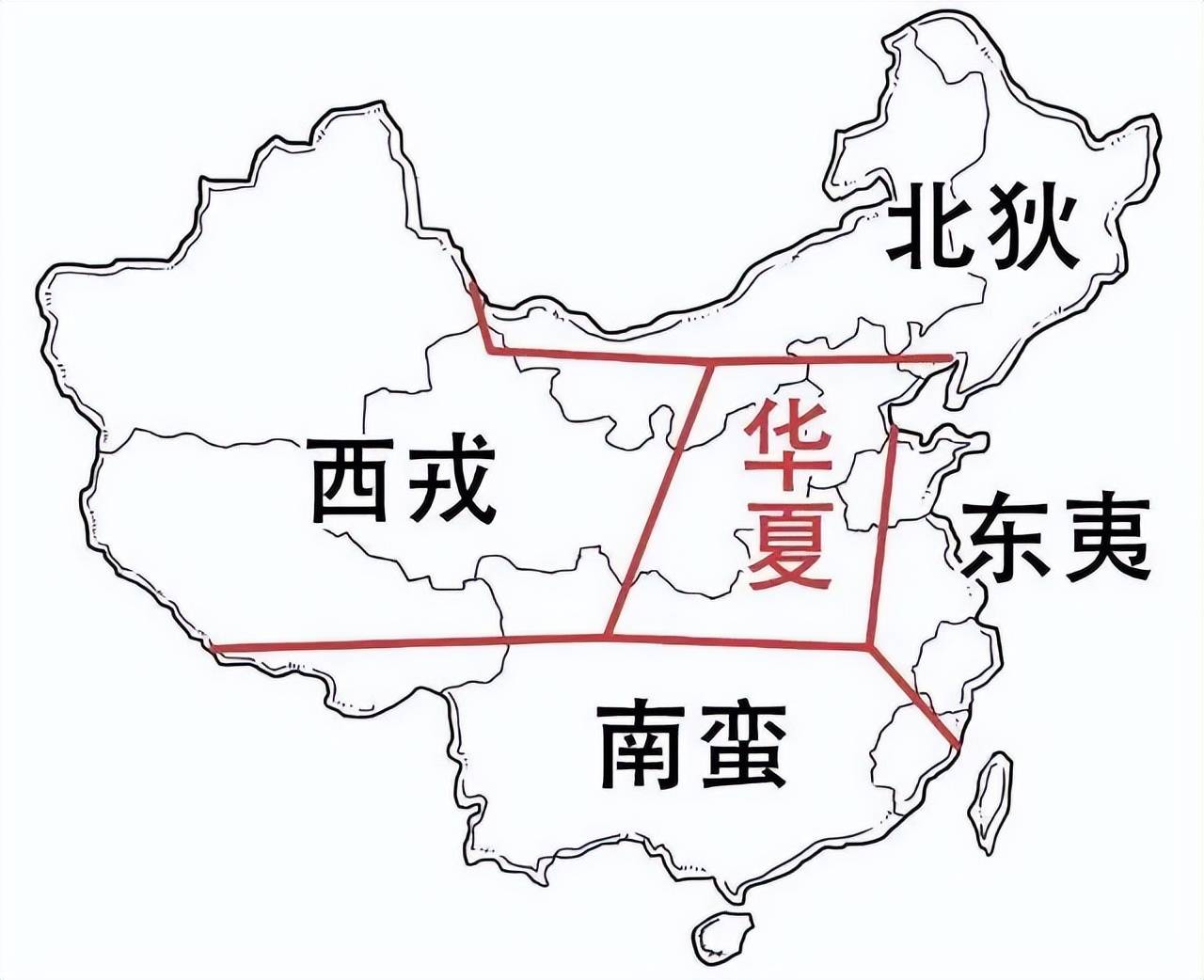

随着时间的推移,秦国通过几代人的努力,逐渐平定了周围的犬戎,最终占据了关中,这也是周人故土。秦国在征讨犬戎的过程中,历任秦公大多英勇战死,秦人因此也养成了勇猛、彪悍的个性。然而,由于与戎狄民族长期混居,在中原诸侯的眼中,秦国一直是一个未开化的戎狄国家。类似的情况也发生在南方的楚国,楚人在中原人眼中被视作断发纹身的“南蛮”。当时的中原文化认为身体发肤都受父母之命,剪发和纹身便代表了蛮夷之俗。中国古代的世界观是以中原为文明,四周的民族则被视为蛮夷——东夷、南蛮、北狄、西戎。

尽管如此,秦人所占的关中却是一个龙兴之地,八百里秦川,三面环山,东临黄河,中间是渭河平原。关中有函谷关、武关、大散关、萧关四大要塞,每一处都堪称一夫当关,万夫莫开。如此独特的地理优势,使得秦国既能守住这一片宝贵的土地,又能随时从函谷关出兵攻占中原。

这种地理优势使得关中成为了中国古代的政治中心,虽然历史上曾有东迁的情况,但洛阳始终是长安的副都。正因为如此,周朝的衰落带走了王者之气,而这份气运则传递给了秦国。至春秋时期,晋国和楚国成为中原的争霸主,秦国也曾尝试从函谷关向东挺进,争夺中原霸权。但由于东面有强大的晋国,多次东出都以失败告终,尤其是崤山之战,秦军几乎全军覆没。不得已,秦国只能转向西部扩展领土。秦穆公通过扩张疆土,消灭了多个国家,称霸西戎,为秦国崛起奠定了基础。

随着战国时期的到来,晋国分裂,魏国作为三晋之一迅速崛起,魏国的开国君主魏文侯通过任用李悝进行改革,使魏国国力大增,成为当时战国的强国。魏武侯时期,魏国任命吴起为军事统帅,吴起被誉为兵家“亚圣”。在吴起的带领下,魏国不仅占领了秦国原属的河西地区,还培养了一支精锐部队——魏武卒,这支军队在与其他诸侯国的战斗中取得了骄人的战绩。特别是在阴晋之战中,吴起率领魏武卒以五万兵力击败了秦国的五十万大军。这让秦国在西部的局势愈加艰难,史称“魏霸河西”。

河西之地位于秦魏两国的交界处,魏国一旦占领,便可轻易穿越洛水,直逼秦国的腹地,对秦国来说,这是生死攸关之地。而当时,秦国的内忧外患十分严峻,外有魏国的压力,内有贫弱的国势。正是在这样的背景下,秦孝公继位时年仅21岁,决心让秦国强盛起来,力图通过改革实现国家的崛起。为此,他颁布了求贤令:“凡有能使秦国强盛之策者,愿意给予土地作为奖励。”

魏国失意的商鞅看到秦国的求贤令后,决定前往秦国效力。商鞅,原为卫国公子,名叫公孙鞅,后来因被封在商於之地,人们称之为商鞅。商鞅曾在魏国丞相公叔痤门下做客,公叔痤临终前推荐他,并警告魏王,如果不用此人,必将带来祸端。然而,魏王并未重视此推荐,认为公叔痤临终的建议并不值得参考,因此未予采纳。商鞅于是离开魏国,前往秦国。

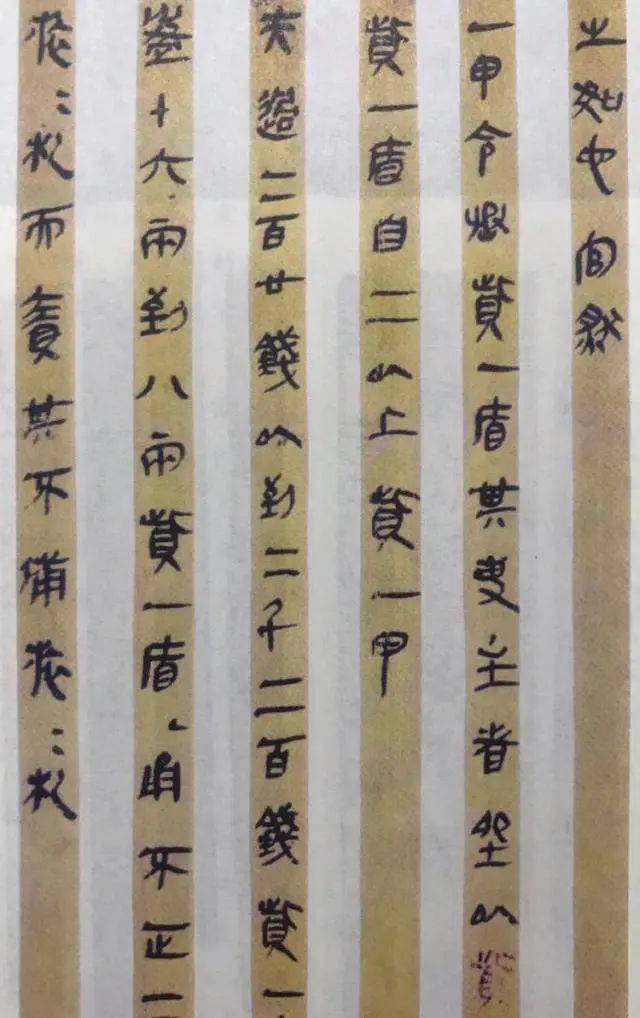

到达秦国后,商鞅凭借自己的能力迅速获得秦孝公的认可,并开始着手实施变法。商鞅变法的具体内容大多已经失传,现存主要参考文献有《史记》中的《商君列传》、流传广泛的《商君书》、以及考古发现的《云梦睡虎地秦简》。商鞅变法的核心思想可以概括为两个关键词:打仗和种田。在当时,民众面临的最大问题是生存,商鞅认为与其讨论思想道德,不如关注如何增强国家的军事实力和确保粮食生产。他的目标是让百姓专注于农业和战争。

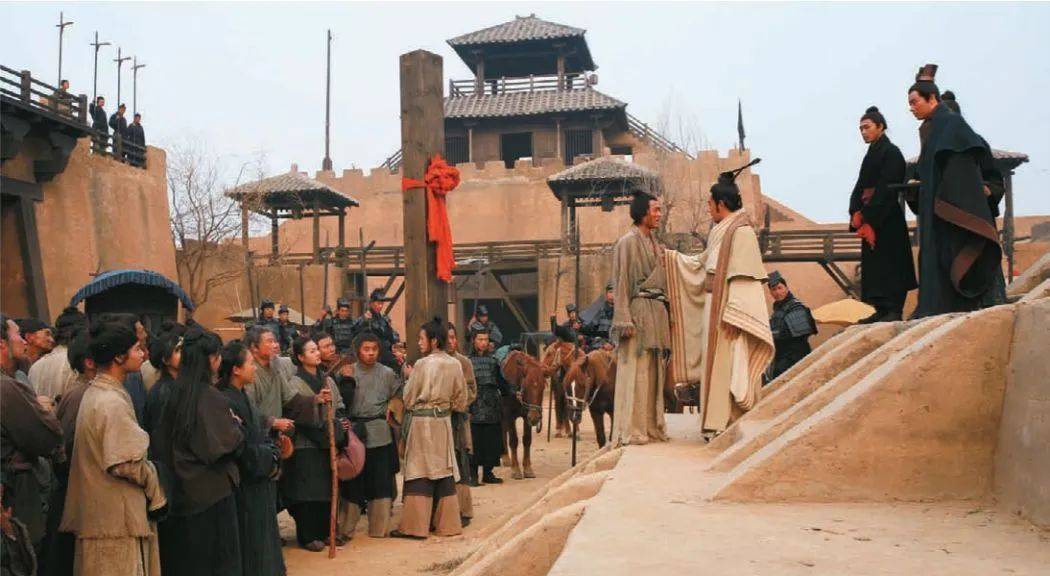

为了确保改革能顺利推行,商鞅在南门树立了一根木柱,悬赏任何人将木柱从南门搬到北门,最初并没有人相信商鞅会兑现承诺。但商鞅提高了奖励,最终有人真的把木柱搬到了北门,商鞅立即给了奖励。此举让百姓对商鞅产生了信任,从而在后续的改革中取得了支持。商鞅开始实施一系列重大改革,重点推动土地和农业政策。